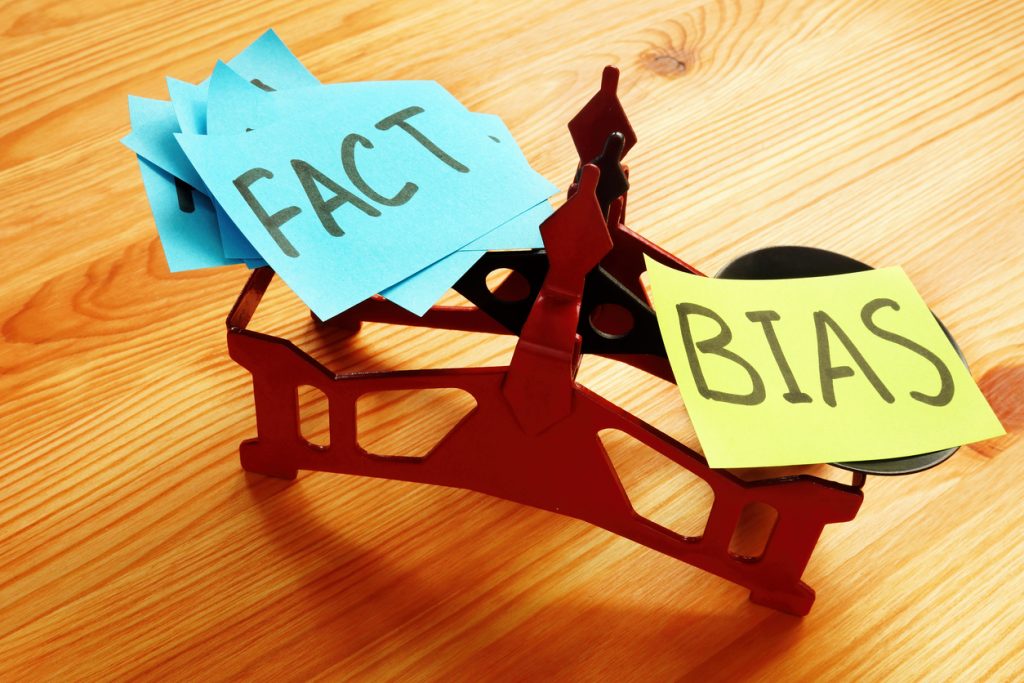

確証バイアスは、人間の思考や判断に大きな影響を与える「心理的傾向」です。私たちは自分の信念や仮説を支持する情報を優先的に探し、それに反する情報を無視または軽視してしまう傾向があります。

確証バイアスは誰もが持つ傾向ですが、その存在を認識し、適切に対処することで、より良い意思決定や評価が可能となります。特に人事評価制度の設計や運用においては、この心理的傾向に十分な注意を払うことが求められます。

関連記事:行動経済学とは?理論を簡単に解説!企業のマーケティングに活かした例も紹介

確証バイアスとは何か?企業に与える影響は?

人には、自分にとって都合の良い情報ばかりを集めてそれを信じようとし、反証する情報は軽視し、集めようとしない傾向があります。

誰しもが持っているこのような心理的傾向は、心理学用語で「確証バイアス」と呼ばれ、私たちの意思決定や判断に大きな影響を与える心理的メカニズムとして知られています。

関連記事:バイアスとは!マーケティングでバイアスを使ってビジネスを進める方法とは

血液型占いも確証バイアスの一種

確証バイアスの身近な例として、血液型占いがあげられるでしょう。「A型は几帳面」、「B型はマイペース」など、血液型を使って個人の性格や気質、相性などを判断する血液型占いが日本では非常にポピュラーですが、そもそも血液型と性格の関係性には科学的根拠はなく、まったく当てはまらないことも多いものです。それにもかかわらず、血液型占いを信じている人が多いのは、実際に「当たっている」と感じた経験があるからだと言えます。

A型の人がロッカーを綺麗に使っている様子を見たときに、「やっぱりA型の人だな」と思った場合、これは「A型の人は几帳面である」という思い込みによって発生した典型的な確証バイアスです。反対に、A型の人のロッカーが散らかっていても、それは血液型占いを反証する情報として見過ごされがちです。

このように、思い込みがあることによって、多種多様な情報があったとしても最初に自分が正しいと思った考えを有利にできるような情報ばかりを重視してしまうのが確証バイアスです。

関連記事

・バーナム効果とは?マーケティングでの活用方法やポイントを解説(一般的な表現を「自分に当てはまる」と特別に受け取る現象)

・アンコンシャスバイアスの具体例は?仕事上で気をつけたい対策(思い込み・偏見)

ビジネスで確証バイアスが影響する場面

ビジネスにおいては、新商品開発や新事業立ち上げなどで事前検証を行う際、確実にローンチするために都合の良い情報ばかり集めてしまうなど、成功を願う思いが確証バイアスを強めてしまう可能性があります。また、採用活動や人事評価が行われる際にも確証バイアスが影響してしまうケースもあります。

アデコ株式会社が20代~60代の働く人を対象に行った「人事評価制度」に関する意識調査[調査期間:2018年2月7日~2018年2月12日 有効回答:1532人 調査方法:インターネット調査(日経BPコンサルティング調べ)]ではこんな結果が出ています。

「あなたはお勤め先の人事評価制度に満足していますか。(単一選択)」という質問の結果を見ると、「どちらかというと不満」と「不満」の合計が62.3%と6割を超え、さらに「人事評価制度に不満を感じる理由を教えてください。(複数選択)」の回答では、「評価基準が不明確」が最多の62.8%、次いで「評価者の価値観や業務経験によって評価にばらつきが出て、不公平だと感じる」が45.2%と、評価制度への不満について、評価基準の不明瞭さや不公平さが多くあげられています。

しかし、部下やメンバーを評価する立場にある評価者を対象に行われた「自分が適切に評価を行えていると思いますか。(単一選択)」という質問では、「そう思う」と「どちらかというとそう思う」の合計が77.8%と、約8割の人が自身の評価が適切であると回答しており、評価をする側とされる側の間に大きなギャップがあることが伺えます。

自分では正しいと思って行動しているが、他人からはそう思われていない、という認識の差が生まれる原因として指摘されているのが、まさに確証バイアスによる影響です。

人事業務における確証バイアス

人事業務において起こりがちである確証バイアスとしては、下記のようなものが挙げられます。

- 優秀なイメージのある部下に対しては良い部分を探し、そうでないイメージのある部下に対しては劣っている部分を探す

- 出身大学によるレッテル貼り

企業の意思決定プロセスにおける確証バイアス

確証バイアスは、企業の意思決定プロセスにも大きな影響を与える可能性があります。例えば、新規プロジェクトの立ち上げ時に、自分たちの仮説を裏付ける情報ばかりを集めてしまい、リスクや課題を見落としてしまう、などです。

また、競合他社の分析においても、自社の優位性を強調する情報に注目しがちで、競合の強みを過小評価してしまう危険性もあるでしょう。

組織文化に影響を与える確証バイアス

さらに、確証バイアスは組織文化にも影響を及ぼします。「うちの会社では○○が当たり前」という思い込みが強くなると、新しいアイデアや変革の機会を逃してしまう可能性があります。多様性と包括性を重視する現代のビジネス環境において、確証バイアスは組織の成長や革新を妨げる要因となりかねません。

関連記事

・ダイバーシティとインクルージョン入門|意味、重要性、推進によって企業・社会にもたらす変革を解説

・ダイバーシティマネジメントを解説!注目を集める背景、日本企業の事例

先述したように確証バイアスは誰もが持ち合わせている自然なものでありますが、それを自覚せずに矯正しないままでいると、組織運営にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、企業は確証バイアスの存在を認識し、それを最小限に抑えるための対策を講じる必要があるでしょう。例えば、多様な視点を持つチームを構成する、データに基づいた意思決定(データドリブン)を行う、外部の専門家の意見を積極的に取り入れる、などの方法が考えられます。

確証バイアスを完全に排除することは難しいですが、その存在を理解し、意識的に対策を講じることで、より公平で効果的な意思決定や評価が可能となります。企業は、確証バイアスの影響を最小限に抑えることで、より健全な組織運営と持続可能な成長を実現できるでしょう。

確証バイアスの何が問題なのか?陥りやすい事例とは?

確証バイアスは、人間の思考プロセスにおいて最もありふれた認知バイアスの一つとして知られています。この心理的傾向は、私たちの意思決定や判断に大きな影響を与える可能性があります。では、確証バイアスの何が問題なのでしょうか?また、どのような状況で陥りやすいのでしょうか?

レッテル張りしてしまう「ステレオタイピング」

確証バイアスの最も危険な側面は、「ステレオタイピング」です。これは、特定のカテゴリーに対してレッテルを貼ることを指します。例えば、性別、世代、出身地、学歴、前職などに基づいて人を判断することは、多くの人が無意識のうちに行っているステレオタイピングの一例です。

このような分類方法は、企業や事業の意思決定を迅速化するというメリットがある一方で、重大なリスクも伴います。具体的には、意思決定の質を低下させる可能性があります。

例えば、「Z世代は安定志向で保守的だ」というステレオタイプが一度形成されると、確証バイアスによってそのステレオタイプを裏付ける情報ばかりに注目し、反証する情報を無視または軽視してしまう傾向があります。これは、公平な視点を阻害し、適切な判断を妨げる要因となります。

関連記事:Z世代とは何歳でなぜZ?特徴、X・Y世代との違いを簡単に解説

確証バイアスに陥りやすい例:採用・育成

確証バイアスに陥りやすい具体的な状況として、以下の事例が挙げられます:

- 採用面接:

面接官は、応募者の第一印象に基づいて確証バイスに陥りやすいです。最初に良い印象を持った応募者に対しては、その印象を裏付ける情報を積極的に探す傾向があります。逆に、悪い印象を持った応募者に対しては、その印象を強化する情報を無意識に探してしまいます。例えば、「一つのことを努力して成し遂げた」というエピソードに対し、印象の良い応募者には「継続力がある」と評価する一方、印象の悪い応募者には「柔軟性がない」と全く異なる評価をしてしまう可能性があります。 - 人材育成:

人事担当者は、従業員の育成において確証バイアスに注意を払う必要があります。例えば、特定の大学出身者や経歴を持つ従業員に対して、過去の実績や先入観に基づいて評価してしまう傾向があります。これは、個人の現在の能力や成長の可能性を正確に把握することを妨げる可能性があります。

一方で、確証バイアスを適切に活用することで、ポジティブな効果を生み出すこともできます。例えば、「頼りになる上司だ」という良い意味での確証バイアスを従業員に持ってもらうことで、従業員が安心して研修や業務に取り組むことができるようになる可能性があります。

重要なのは、自分の評価や判断に確証バイアスが影響している可能性を常に意識することです。他者を評価する立場にある場合、自分がどのようなスキルや人格を高く評価する傾向があるか、また逆にどのような点を低く評価しがちかを認識することが大切です。この自己認識が、より公平で客観的な評価につながります。

確証バイアスは、私たちの日常生活や職場環境において広く見られる現象です。このバイアスを完全に排除することは難しいですが、その存在を認識し、意識的に対処することで、より公平で効果的な意思決定や人材評価を行うことができます。組織の成長と発展のためには、確証バイアスの影響を最小限に抑え、多様な視点を取り入れることが不可欠です。

確証バイアスに陥らないためのポイント

企業活動にも大きな影響を与える確証バイアスは、いくつかのポイントを押さえることで回避することができます。確証バイアスを克服することは、より客観的で公平な判断を可能にし、組織の意思決定の質を向上させる重要な要素となります。

クリティカルシンキングをする

「クリティカルシンキング」は「批判的思考」と訳され、先入観にとらわれず客観的にものごとを吟味することで結論や判断の精度を高めていく思考プロセスです。自分の感覚に偏りがあることを認め、「自分の意見は本当に正しいのか?」「他の視点から考えるとどうなるか?」などと反論や疑問を自分自身で考えることで、ものごとをさまざまな側面から見つめ直すことができます。

ただし、確証バイアスにとらわれているとクリティカルシンキングをするという考えすら生まれなくなるため、常にものごとに対して適度に疑問を持つ癖をつけておくことが大切です。これは、多様な意見を尊重し、柔軟な思考を育む組織文化の醸成にもつながります。

関連記事

・クリティカルシンキングとは? マーケティングを最大化するマーケターのための思考術【例題あり】

・ラテラルシンキングとは?ビジネスに活かす具体的な方法や鍛え方、研修を紹介

確証バイアスを理解する

誰もが思い込みにとらわれる可能性があることや確証バイアスに陥るリスクなどについて、あらかじめ理解を深めておくことも有効な方法です。確証バイアスをよく知っておくことで、思い込みにとらわれる前に自分を客観視することも可能となるでしょう。

また、自分だけでなく他人の考えを理解する助けにもなります。相手が何かに固執しているとき、確証バイアスに影響を受けている可能性があると判断できれば、感情的にならず建設的な話し合いや前向きに対応する方法を考えることもできるでしょう。

このような理解は、組織内のコミュニケーションを円滑にし、相互理解を深める効果があります。

信頼できる第三者の意見に触れる

自分が確証バイアスに陥ってしまっていると思うときやその危険性があるときには、正常な判断をすることが困難となるため、第三者の意見を聞くと良いでしょう。バイアスの影響を受けていない第三者からなら、客観的で理性的なアドバイスをもらうことのできる可能性が高いからです。

また、信頼できる人に意見を求めることによって耳を傾ける気持ちになりやすいため、自分の意見を見直すきっかけにもなります。多様な視点を取り入れることで、より包括的な判断が可能になり、イノベーションを促進する効果も期待できます。

先入観のきっかけを探す

人が何かの先入観を持っている場合、何かのきっかけがあるはずです。たとえば、とある大学の出身者の1人に対して苦手意識があったとしても、その大学の出身者全員に問題があるわけではありません。それだけで嫌な目で見たり、距離を置くことはビジネスにおいても大きなマイナスとなります。自分が何か先入観を持っていると感じた場合には、その原因はどこにあるのか、きっかけを考えてみることも有効な手段です。この自己分析は、自身の思考パターンや判断基準を見直す機会となり、より公平で客観的な評価能力の向上につながるでしょう。

確証バイアスは誰しもが陥る可能性があり、また自覚することも難しいため、「自分が確証バイアスにとらわれていないか」を常に意識しつつ、対策を行っていくことが大切です。組織全体でこの意識を共有し、定期的な研修やワークショップを通じて確証バイアスへの対策を強化することで、より健全で生産的な職場環境を築くことができるでしょう。

まとめ

- 人には、自分に都合の良い情報ばかりを集めてそれを信じようとする一方で、反証する情報は軽視したり無視しようとする傾向があります。この心理的傾向は、認知バイアスの一種であり「確証バイアス」と呼ばれます。確証バイアスの身近な例としては「A型の人は几帳面だ」などというような思い込みを利用した血液型占いがあげられます。思い込みがあることによって、多種多様な情報があったとしても最初に自分が正しいと思った考えを有利にできるような情報ばかりを重視してしまうのが確証バイアスの特徴です。

- 確証バイアスは、ビジネスや採用活動、人事評価などにも影響を与えます。人事業務において起こりがちな確証バイアスの例として、優秀なイメージのある部下に対しては良い部分を探すが、そうでないイメージの部下には劣っている部分を探してしまうことや、出身大学によるレッテル貼りなどが挙げられます。確証バイアスは誰もが持ち合わせている自然な傾向ですが、それを自覚せず矯正しないままでいると、組織運営に様々な悪影響を及ぼす可能性があるので要注意です。

- 確証バイアスの中でも最も注意が必要なのは、あるカテゴリーに対してレッテルを貼る「ステレオタイピング」です。これは誰もが程度の差こそあれ持っているものです。ステレオタイピングは、企業や事業の意思決定を速めるというメリットがある一方で、一度特定のステレオタイプが生まれると、それを強める情報ばかりに注目し、逆の情報を無視したり軽視するなど、公正な視点を妨げてしまう危険性があります。

- 確証バイアスに陥りやすい具体例として、採用面接や人材育成などが挙げられます。これらの状況下で重要なのは、「自分の評価には確証バイアスがかかっている可能性がある」と常に意識することです。他人を評価する立場になった際には、自分がどのようなスキルや人格を高く評価する傾向があり、反対にどのようなことを低く評価する傾向があるのかを認識することから始めましょう。

- 企業にも大きな影響を与える確証バイアスを回避するためのポイントとして、「クリティカルシンキングを行う」「確証バイアスについて理解を深める」「信頼できる第三者の意見を聞く」「先入観のきっかけを探る」などがあります。確証バイアスは誰もが陥る可能性があり、自覚することも難しいため、「自分が確証バイアスにとらわれていないか」を常に意識しつつ、適切な対策を講じていくことが重要です。

- 確証バイアスを克服するためには、自己認識と継続的な努力が不可欠です。組織全体で確証バイアスについての理解を深め、お互いに指摘し合える環境を作ることも効果的です。また、多様な視点を取り入れるために、チーム内でのディスカッションや外部からの意見聴取を積極的に行うことも推奨されます。

- 確証バイアスは完全に排除することは困難ですが、その存在を認識し、常に警戒することで、より公平で効果的な意思決定や評価を行うことができます。組織の成長と個人の成長のために、確証バイアスへの対策を継続的に実施していくことが求められます。