SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、インターネットを通じて人々がつながり、情報を共有するためのオンラインプラットフォームです。「Social Networking Service」の略称で、ユーザー同士のコミュニケーションや情報発信を促進する機能を提供しています。SNSの種類は多岐にわたり、それぞれが独自の特徴や利用目的を持っています。

SNSは、現代社会において欠かせない存在となっています。個人の日常生活はもちろん、多くの企業がマーケティング戦略の一環としてSNSを活用しています。本記事では、SNSの基本的な概念や主要なサービス、さらには注目を集めている新しいSNSプラットフォームについても紹介します。

目次

SNSとは

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、現代社会において欠かせない存在となっています。多くの企業がマーケティング戦略の一環としてSNSを活用しており、その影響力は日々拡大しています。

SNSとは、Social Networking Serviceの略称で、直訳すると「社会的なネットワークを構築するサービス」となります。このプラットフォームは、インターネットを通じて個人間のつながりを促進し、オンライン上で社会的なネットワークを形成する機能を持っています。

SNSの定義には、狭義と広義の2つの解釈があります。狭義のSNSは、主に会員制のクローズドな環境で運営されるサービスを指します。一方、広義のSNSは、より開かれた環境で誰もが閲覧可能なサービスも含みます。

これらのSNSプラットフォームでは、ユーザー同士が情報や写真、動画などをシェアしたり、チャットやビデオ通話でコミュニケーションを取ったりすることができます。また、多くのSNSでは、ユーザーが自身のプロフィールページを作成し、趣味や興味を共有する他のユーザーとつながることも可能です。

SNSの普及により、個人間のコミュニケーションだけでなく、企業と消費者のつながりも強化されています。多くの企業がSNSマーケティングを採用し、ブランドの認知度向上や顧客との関係構築に活用しています。

このように、SNSは私たちの日常生活やビジネス環境に深く浸透し、社会的なコミュニケーションの形を大きく変革させています。今後も技術の進化とともに、SNSの役割や影響力はさらに拡大していくことが予想されます。

SNSの狭義

SNSの狭義は、一言で言えば会員制のSNSのことです。例えば、Facebookやmixiなどは基本的に実名登録でなければ参加することができず、ある程度、囲い込まれた中で交流をするサービスのことを指します。クローズ型とも呼ばれます。実名による交流であるため、ユーザーにとっては安心感があります。

同級生や会社の同僚、上司とのつながりのほか、同じ趣味の仲間が集まったり、同じビジネスを志すメンバーが集まったりして、ある程度、閉ざされた空間にすることで、密接なユーザー間のコミュニケーションを可能にします。こうした閉ざされた空間でのネットワークを構築するSNSは、Facebookやmixiだけでなく、会社内でも利用されています。いわゆる社内SNSです。

一般的にSNS上では、つながりを持っている仲間やメンバー同士で情報や写真、動画などをシェアし合ったり、チャットで交流を図ったり、音声通話やビデオ通話などでコミュニケーションを取ったり、ブログ投稿のような形でのマイページを作って公開したりして、交流をすることができます。

また、不特定多数の一般的なSNSにおいては、同じ趣味を持つ人と交流するなどして、新たな出会いを見つけることもできます。このようなソーシャルネットワークを作るためのプラットフォームが、SNSというわけです。日本では、2004年頃から提供がスタートした「mixi」が、最初のSNSと言われています。

特徴としてはプライバシー設定が細かく、ユーザー同士のつながりを制限することができます。これにより、信頼できる人々との交流に限定することが可能です。また、ユーザーの実名性が重視されるため、情報の信頼性が比較的高いという利点があります。さらに、コミュニティ機能が充実しており、同じ興味や目的を持つ人々が集まりやすい環境が整っています。

SNSの広義

SNSの広義は、X(Twitter)やInstagramなど、会員登録をしていても閉ざされた空間ではなく、基本的に誰もが閲覧できるSNSを指します。これらのSNSは、社会的なネットワークを作り出すという広い意味でのソーシャルネットワーキングサービスと言えます。オープン型とも呼ばれ、より幅広い情報共有や交流が可能です。

こうしたSNSでも、メッセージのやりとりや、写真・動画の共有、音声通話やビデオ通話などのコミュニケーション機能、ブログ投稿のようなマイページの構築などが可能です。特徴的なのは、閉ざされた空間ではないという点です。例えばX(Twitter)は、SNSとしての機能だけでなく、ニュースメディアのような役割も果たしています。X(Twitter)のタイムラインをチェックすることで、世間で話題になっている事柄をリアルタイムで把握できるのです。

現在、SNSという言葉を使う場合、多くはこの広義の意味を指すことが一般的になっています。SNSの本来の意味である「社会的なネットワークを作り出す」という概念に基づき、アプリやWebサイト上でインターネットを通じて広くつながり合い、情報共有をするための便利なプラットフォームとして機能しています。このようなSNSの特性は、個人の日常生活だけでなく、ビジネスやマーケティングの分野でも大きな影響を与えています。

関連記事

・TikTok動画の保存方法は?保存できないときの対処法も解説

・ソーシャルメディアとSNSの違いとは? SNSマーケティング、SNS広告についても解説

・SNS(ソーシャルネットワークサービス)の基礎知識と現代のSNSマーケティングがもたらす効果をご紹介

・SNSマーケティングとは?成功事例や始め方のポイントを解説

・実践で学んだマーケティング概念〜第2回「音楽業界におけるプロデュース」|合同会社デフムーン黒岩利之 連載

主なSNS用語

SNSが誕生してからさまざまなSNS用語が生まれてきました。以下では特に有名なSNS用語について解説します。

● ユーチューバー

● インフルエンサー

● フェイクニュース

● インスタ映え

● バズる

● 拡散する

● 炎上する

● いいね!

● フォロワー

● #(ハッシュタグ)

● 既読スルー

これらの用語は、SNSの普及に伴い日常的に使用されるようになりました。例えば、「インスタ映え」は写真共有SNSのInstagramで映える写真を指し、「バズる」は投稿が注目を集めて拡散される現象を表します。SNSの特徴である即時性や拡散性を反映した言葉が多く、デジタルコミュニケーションの進化を示しています。

また、SNSの利用が増加するにつれて、これらの用語はマーケティングやビジネスの分野でも重要性を増しています。企業がSNSを活用して顧客とのコミュニケーションを図る際、これらの用語を理解し適切に使用することが求められます。

ユーチューバー

動画配信SNSの代表格である「YouTube」で自ら制作及び編集した動画を配信して、再生回数などに応じて得られる広告収入で生活している人、またはそれを職業としている人をユーチューバーと呼びます。YouTubeの人気が高まるにつれ、ユーチューバーという職業も注目を集めるようになりました。ユーチューバーの中には、数百万人のチャンネル登録者を持つ有名人も存在し、SNSを通じて大きな影響力を持つインフルエンサーとしての側面も持っています。ユーチューバーの活動は、SNSを活用した新しい形のエンターテインメントや情報発信の手段として、現代のデジタル社会に大きな影響を与えています。

インフルエンサー

インフルエンサーとはSNSなどを通して、世間の人の行動や思考に大きな影響を与えられる人のことを言います。「影響」などの意味を持つ「influence」が語源となっています。SNSの普及に伴い、インフルエンサーの影響力は年々増大しており、多くの企業がマーケティング戦略の一環としてインフルエンサーを活用しています。インフルエンサーは自身のSNSアカウントを通じて、製品やサービスの紹介、ライフスタイルの提案、トレンドの発信などを行い、フォロワーに対して強い影響力を持っています。SNSプラットフォームによっては、インフルエンサーの投稿に特別なタグ付けがされることもあり、ユーザーはそれを目印に広告コンテンツを識別することができます。

関連記事

・「インフルエンサーマーケティング」とは?得られるメリットから成功のポイントまで徹底解説

・インフルエンサー(Influencer)の意味・定義を解説!マーケティングにおける活用方法とは

フェイクニュース

真実ではない偽のニュースや偽の情報配信のことをフェイクニュースと言います。通常、悪意を持って配信された偽情報のことを指しますが、悪意がなく結果的に誤りであった情報もフェイクニュースと呼ばれます。SNSの普及に伴い、フェイクニュースの拡散が社会問題となっています。

フェイクニュースは、SNSを通じて急速に広まることがあり、その影響力は無視できません。特に、政治や経済、健康に関する偽情報は、人々の判断や行動に大きな影響を与える可能性があります。SNSユーザーは、情報の真偽を確認する習慣を身につけることが重要です。

また、SNS企業も、フェイクニュース対策に取り組んでいます。例えば、事実確認を行う第三者機関と連携したり、AIを活用して偽情報を検出したりする取り組みが行われています。SNSを利用する際は、常に情報の信頼性を意識し、複数の信頼できる情報源で確認することが大切です。

関連記事:ディープフェイクとは。法律は?詐欺など悪用事例への対策

インスタ映え

画像投稿SNS「Instagram」に投稿した画像の見栄えが良く「映える」ことを言います。SNSとしてのInstagramの特徴は、視覚的な要素を重視していることです。そのため、ユーザーは「インスタ映え」する写真や動画を投稿することで、より多くの「いいね!」や「フォロワー」を獲得しようと努めます。「インスタ映え」する投稿は、鮮やかな色彩や独特の構図、話題性のある場所や物を被写体にすることが多く、SNSマーケティングにおいても重要な要素となっています。

バズる

バズるとはSNSに投稿された情報に多くの人の注目が集まっている状態を指します。ハチが群がっている様子を表す「buzz=バズ」が語源となっています。SNSにおいて、ある投稿が「バズる」と、短時間で多くのユーザーの目に触れ、「いいね」や「シェア」、「コメント」などの反応が急増します。バズった投稿は、SNSのアルゴリズムによってさらに多くのユーザーに表示されやすくなり、拡散のスピードが加速します。企業のマーケティング戦略においても、SNSで「バズる」コンテンツを作ることが重要視されており、バイラルマーケティングの一環として活用されています。

関連記事:バズるとは?意味や使い方を解説します

拡散する

SNSに投稿された情報がシェアされるなどして他のユーザーに広がっていくことを拡散すると言います。SNSでの情報伝達が早い理由はこの拡散できる機能によるものです。拡散は、SNSの特徴的な機能の一つで、ユーザー間のコミュニケーションを促進し、情報の急速な伝播を可能にします。例えば、X(Twitter)では「リツイート」機能を使って投稿を拡散することができ、Facebookでは「シェア」ボタンを押すことで友達に情報を広めることができます。こうしたSNSの拡散機能により、ニュースや話題が瞬時に多くの人々に届くようになり、情報の伝達速度が飛躍的に向上しました。

炎上する

SNSにおけるユーザーの投稿において批判が殺到し、収拾がつかない状態のことを指します。火が燃え上がるかのように批判的なコメントが集中して連続投稿されることから、こういったSNS用語が生まれました。SNSの特性上、情報が瞬時に拡散されるため、炎上は急速に広がる傾向があります。特に企業や有名人のSNSアカウントでは、不適切な発言や行動が炎上のきっかけとなることが多く、SNS運用には細心の注意が必要です。炎上が発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められ、場合によってはSNSアカウントの一時停止や謝罪文の投稿などの対策が必要となります。

関連記事

・ポリコレの意味とは?マーケ・広報・人事が企業活動で炎上しないためのポイントを解説

・デジタルタトゥーの意味や企業事例、消し方を解説

・X(Twitter)で炎上しないためのポイントとは?企業アカウントに重要なベストプラクティス

いいね!

「いいね!」とはSNSにおいて、投稿を閲覧したユーザーが「当該コンテンツを支持します」といった意思を示すためのサインのことを指します。SNSによって呼び名が違うものの目的としては似通ったものです。「いいね!」機能は、多くのSNSで重要な要素となっており、ユーザー同士のコミュニケーションを促進する役割を果たしています。例えば、Facebookでは「いいね!」ボタンをクリックすることで投稿に対する評価を簡単に表現できます。また、InstagramやX(Twitter)などのSNSでも同様の機能が実装されており、ユーザーの投稿に対する反応を示す手段として広く利用されています。「いいね!」の数が多いほど、その投稿が注目を集めていることを示す指標にもなり、SNSマーケティングにおいても重要な要素となっています。

関連記事:いいねとは?インスタ、X(Twitter)を例に解説

フォロワー

フォロワーとは、本来「つき従う者」の意となり「リーダーを補佐する人」「あとに続く人」といった意味になります。SNSにおいては自分のことをフォローしている人を指します。SNSの世界では、フォロワー数が多いほど影響力が大きいとされ、多くのユーザーがフォロワーを増やすことに注力しています。特に、X(Twitter)やInstagramなどのSNSプラットフォームでは、フォロワー数が重要な指標となっています。フォロワーを増やすためには、魅力的なコンテンツを定期的に投稿したり、他のユーザーと積極的に交流したりするなど、SNSを活用したコミュニケーション戦略が重要です。

フォローとは

フォローとは「後に続く」「後を追う」の意となり、SNSにおいて特定のユーザーや企業の投稿や活動を継続的に確認できるようにすることを指します。フォローすることで、そのアカウントの最新の投稿やアップデートを自分のタイムラインで見ることができるようになります。SNSの種類によって呼び方は異なりますが、例えばX(Twitter)ではフォロー、Instagramではフォロワーと呼ばれています。フォロー機能はSNSの基本的な機能の一つであり、ユーザー同士のつながりを作り出す重要な役割を果たしています。

#(ハッシュタグ)

#(ハッシュタグ)はもともとX(Twitter)で開発されたもので、SNS上においてトピックやキーワードを分類する際に利用される重要な機能です。投稿内容にハッシュタグを付けることで、同じトピックに関する投稿をまとめて表示したり、特定のテーマについての議論を追跡したりすることができます。キーワードやフレーズの前に#(ハッシュタグ)をつけることで検索結果が分類され、目的の投稿が表示されやすくなります。

ハッシュタグはSNSマーケティングにおいても非常に有効なツールとして活用されています。企業やブランドは、自社の商品やキャンペーンに関連するハッシュタグを作成し、ユーザーに使用を促すことで、効果的な情報拡散や顧客エンゲージメントの向上を図ることができます。また、イベントやトレンドに関連するハッシュタグを使用することで、リアルタイムでの会話や情報共有にも参加できます。

SNSユーザーにとっても、ハッシュタグは自分の興味関心に合った投稿を見つけたり、特定のコミュニティに参加したりするための便利な機能となっています。適切なハッシュタグを使用することで、自分の投稿の可視性を高め、より多くの人々とつながる機会を得ることができるのです。

関連記事

・ハッシュタグの付け方は?インスタやTwitter(X)での基本と注意

・ハッシュタグの意味とは!付け方や活用シーンを徹底解説

・ハッシュタグの正しい付け方を徹底解説!知っておくと便利な付け方!

・SNSのハッシュタグ検索をマーケティングに活用! 検索ツールの使い方

既読スルー

既読スルーとは「LINE」のメッセージ機能において、相手に送ったメッセージに「既読」が表示され、読まれた状態であるにも関わらず返信が来ないことを指します。SNSの中でも特にLINEで頻繁に使われる用語です。日本語での「スルー」は「無視する」の意味合いが強いことから、こういったSNS用語が生まれました。既読スルーは、相手からの返信を期待している場合に不快感を覚えることがあるため、SNSコミュニケーションにおいて注意が必要です。また、ビジネスでのSNS利用時には、既読スルーを避け、適切な返信を心がけることが重要です。

SNSの歴史

SNSの歴史は、インターネットの発展とともに始まりました。SNSの発祥地は、インターネット誕生の地と同様に米国です。1997年に米国で最初のSNSが誕生してから、7年後の2004年に日本で最初のSNSが誕生しました。

SNSの進化は、人々のコミュニケーション方法を大きく変えました。初期のSNSは主に文字ベースのやり取りが中心でしたが、現在では写真や動画の共有、リアルタイムでのメッセージングなど、多様な機能を備えています。

SNSの発展に伴い、ソーシャルメディアという概念も広まりました。ソーシャルメディアは、SNSを含むより広い範囲のオンラインプラットフォームを指します。これらのプラットフォームは、ユーザー同士のつながりや情報共有を促進し、現代のデジタルコミュニケーションの中心的な役割を果たしています。

以下では、SNSの歴史について解説する上で外すことができない重要なSNSを紹介します。これらのプラットフォームは、現代のソーシャルネットワークの基盤を形成し、私たちのオンライン上での交流方法を大きく変えてきました。

● SixDegrees.com

● Friendster

● mixi

● Facebook

SixDegrees.com

SNSの原型を作ったとも言われるのが、1997年から2001年にかけて運営されていた「SixDegrees.com」です。「SixDegrees.com」は米国人起業家であるアンドリュー・ワインライク氏(Andrew Weinreich)によって立ち上げられました。

「SixDegrees」とは全ての「人」及び「物事」は6ステップ以内でつながっているという理論「六次の隔たり(Six Degrees of Separation)」のことで「SixDegrees.com」の命名はこれに由来しているとされています。

互いに知っている人同士の関係を通して、知らない人を照会できるシステムを構築し、各ユーザーがプロフィールを作成することで、インターネットを介し「つながる」ことができるようになりました。

サービスの提供開始後、ユーザー数は100万人まで増えましたが、スパムの横行やシステムトラブルの多発などにより、2000年12月にサービスは閉鎖されました。ちなみに、日本のSNSサイトである「Gree」は、上述「六次の隔たり理論(Six Degrees of Separation)」の「Six De『gree』s of Separation」から取ったとされています。

「SixDegrees.com」は短命に終わりましたが、そのコンセプトとシステムは後続のSNSに大きな影響を与えました。現代のSNSの多くが採用している、ユーザー同士のつながりを重視したネットワーク構造の基礎を築いたという点で、SNSの歴史において重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

Friendster

そして「SixDegrees.com」の進化版として登場し、現在のSNSのベースになったとも言われているのが「Friendster」です。「mixi」や「Facebook」登場以前の2002年3月に、米国カリフォルニアでサービス提供が開始されたSNSです。

友達の輪によってユーザー同士の繋がりを広げていくという、現在の基本的なSNS構造の礎となった最初期のサービスです。招待制のサービスとして提供され、ブログ機能やコミュニティなどが利用できるようになりました。また、写真をアップロードして保存することができるアルバム機能なども搭載されました。

2007年11月には約5000万人までユーザーが増えましたが、Facebookをはじめ次々に誕生する新サービスに対し優位性を保つことができず、2011年5月31日にSNSとしてのサービスは終了しました。

Friendsterは、SNSの発展において重要な役割を果たし、ユーザー同士のつながりを重視したサービスの先駆けとなりました。しかし、急速に変化するSNS市場において、新たな機能やユーザー体験の提供に遅れを取ったことが、サービス終了の一因となったと考えられています。

mixi

2004年には元祖日本版SNSである「mixi」が登場します。「mixi」の前身は求人サイトで、現株式会社MIXIの取締役ファウンダーである笠原健治氏が、1999年6月に設立した「有限会社イー・マーキュリー」によって運営されていました。

「mixi」も「Friendster」同様に招待制のサービスとして提供され、健全なイメージと安心感でユーザーから根強い人気がありました。しかし、招待制のため新規のユーザーがなかなか増えず、新規登録者数は限定的なものになりました。

加えて、2008年5月には「Facebook」が日本語対応したことが発表され、徐々に「mixi」の人気は下火となっていきました。2023年現在「mixi」自体は運営されてはいるものの、ユーザー同士コミュニケーションが取れる「mixiページ機能」などは終了しています。

2024年現在のmixi

mixiは年々利用率が低下しているものの、X(Twitter)の不具合やFacebook、Instagramの偽アカウントの横行といった問題から再び注目されつつあります。プライバシーに配慮されたクローズドなコミュニティとして一定のユーザーから安心感を得られています。mixiは終了してしまったサービスもありますが「コミュニティ」「日記」「足あと」などは今も継続してサービスが提供されています。

「mixi」と同じく2004年に提供が開始された「Facebook」は、世界最多のユーザー数を擁することでも知られています。しかしながら、日本国内だけに限定すると2023年時点では「LINE」のユーザー数が国内最多となります。

匿名やハンドル名が禁止されており、実名登録をするという制約があることから、ビジネス利用されることも多いSNSです。実名登録をするという制約を設けてはいるものの、実際のところ実名であることを保証する手段が講じられておらず、実名である信頼性は低いと言わざるを得ないのが現状となっています。

ですが巷では、Facebookユーザーは実名登録している人は多いとも言われており、情報共有にも厳格な仕組みが構築されている「Facebook」内において、実際にそこまで心配して使用しているユーザーは少ないと言えるでしょう。

関連記事

・Facebookの基礎知識と新名称の「Meta」について解説します

・LINE STORE(ラインストア)とは?仕組みや出来ることを徹底解説します!

SNSの利用目的

SNSは、個人間のコミュニケーション手段として利用するだけにとどまらず、企業や組織がビジネスにおける販促ツールとして利用することもあります。個人や企業、組織がSNSを利用する目的としては以下が挙げられます。

● コミュニケーション手段としての利用

● 情報の共有と拡散を行う目的での利用

● 情報を収集する目的での利用

● 集客を行う目的での利用

コミュニケーション手段としての利用

SNSは、上項目「SixDegrees.com」でも解説した通り「つながり」がコンセプトとなって誕生した媒体です。まずはコミュニケーション手段としての利用目的が挙げられます。

個人が知らない人や企業、組織とつながる目的で利用されるのはもちろん、企業が個人に対してアプローチをかけることもあります。また、それだけでなく、個人間における私的な連絡のやり取りや業務連絡にも活用できる他、社内コミュニケーションツールとしても機能します。

情報の共有と拡散を行う目的での利用

まず、SNSの誕生で画期的だった技術が情報の共有です。SNSでつながっている者同士であれば、誰かが知り得ている情報を皆で知ることができるようになりました。これは、インターネット及びSNSが誕生しなければ成し得なかった技術です。さらに、その情報をまだ知らない大多数のユーザーに向けて発信もできるようになりました。これが、いわゆる拡散です。

つまり、たった1人のユーザーが握っていた情報を、100人200人とあっという間に伝えることができるようになったのです。このような情報の共有と拡散を目的として、個人間のみならず企業が自社を知ってもらう目的から、ブランディングなどのビジネス戦略に活用することもあります。

情報を収集する目的での利用

SNSでは、特に個人におけるプロフィールが充実しています。そして、その情報は同じSNSにアカウントを持つユーザー同士なら、自由に閲覧することもできます。趣味や特技、好きな食べ物など諸々の情報が閲覧でき、どういった人なのかを把握することもできます。こういったリアルな個人情報を収集する目的で、企業や組織がSNSを利用することもあります。

一方で、個人が企業などをチェックするために利用することもあります。企業のイベント情報や新作情報、そして採用情報などに至るまで、気になる企業情報を一早くキャッチする目的で利用します。また、小売店での特売情報や、ミュージシャン・アーティストのライブ情報の収集などにも幅広く活用されています。

集客を行う目的での利用

SNS内においては、カテゴリー毎にある程度ユーザーがセグメンテーションされている場合が多く、企業目線から属性の濃い見込み客を比較的簡単に探し出すことができます。こういったシステム上の特性から、集客する際のペルソナ設定も行いやすく、ビジネス戦略を立案する上で優位性があることなども、SNSを利用するひとつの目的と言えます。

関連記事

・コロナ禍で利用頻度が最も増えたSNSとは?企業アカウントの活動についても本音を調査

・「マス型採用」から自社のPRを積極的に行う「個別採用」へ。 TwitterなどのSNSも活用する注目の採用術とは?

・コロナ禍でもコミュニケーションを活発化。継続率99%を誇る社内SNSで叶える業績アップ、離職率改善の具体例

・エイチームのブランディング戦略~ブランディングとしてのSNS運用~ |エイチーム連載第4回

・BtoB向けSNSマーケティングで効果を出す方法を徹底解説

SNSでできること

ここで、一般的なSNSでできることや機能をご紹介します。

● 個人プロフィールページの公開

● コメント・「いいね!」を付ける

● 投稿のシェアと拡散

● ダイレクトメッセージ

● チャット

● オンライン通話・ビデオ通話

● ゲーム

個人プロフィールページの公開

SNSに会員登録すると、自分のページを持つことができるSNSが多くあります。そこに個人のプロフィールや写真、動画などを投稿することができます。まるでブログのようにも見えますが、ブログと少し異なるのは、単なる日記やメモではなく、個人同士がつながりを持つためのベースとなる役割を果たすところです。

自分はどのような考え方を持ち、どのような生活を送り、どのような趣味を持って生活しているのかということを登録しておき、それを見た人が共通点を見つけたり、つながりを持つきっかけにしたりすることができます。

また、個人のプロフィールページは公開範囲を設定することができることが多く、知っている人だけに公開したい場合は限定公開にすることができるSNSもあります。

コメント・「いいね!」を付ける

SNSの醍醐味といってもいい機能が、コメントや「いいね!」機能です。つながりを持っている人や、これからつながりを持とうとしている人が、投稿に対して自由にコメントを付けたり、好感を持ったという意思表示ができる「いいね!」を付けたりできる機能があります。

これによって、簡易的なリアクションを取り合うことができ、わざわざメールを書いてやり取りするよりも、またチャットでメッセージを送るよりも、気軽に交流を図ることができます。

投稿のシェアと拡散

SNS内で確認できる各投稿は、気に入ったものや気になるものがあれば、シェアすることができます。シェアすることで自分のフィードなどに表示され、つながりのある人々の間で「この情報は有益だよ」という意思表示をすることができます。

ダイレクトメッセージ

多くのSNSでは、ユーザー間が直接メッセージを送り合うことができるダイレクトメッセージ機能があります。これはコメント機能とは異なり、非公開の閉ざされた空間で、メッセージのやり取りができる点が特徴です。SNSを利用しているときに、1対1のプライベートな話がしたいときに便利です。

チャット

チャット機能は、文字通りチャットができる機能です。代表的なのがFacebook Messengerです。これは、Facebbookに付属しているチャットツールです。SNSには、これまでご紹介したようにコメント機能やダイレクトメッセージ機能でメッセージのやりとりをすることができますが、チャットとはまた異なります。

チャットなら、フリーでおしゃべりするように、雑談をすることができます。また、複数人同士が集まってチャットをすることができる、グループチャットの機能を持つSNSもあります。

オンライン通話・ビデオ通話

チャットだけでなく音声で通話をして会話をしたり、カメラで自分を映したりしながら互いにビデオ通話ができるSNSもあります。

ゲーム

最近では、利用者同士が同じゲームをしながら交流することができるSNSもあります。ゲームという一つの共通体験をすることで、顔も住所も知らない相手と親密になることができます。

関連記事:

・若い世代を中心に必要不可欠な存在となったSNS。そのSNSを利用した新しい購買の形 “ソーシャルコマース”をご紹介

SNSの仕組み

続いてはSNSの仕組みを見ていきましょう。

● 会員登録制

● 招待制

● SNSの会員登録方法

● 無料・有料

● 利用形態

会員登録制

多くのSNSは、会員登録制になっています。これは、なりすましを防ぐ観点や、個人のプロフィールを登録する必要があるといったことが背景であるようです。SNSによっては、実名登録をする必要がある場合もあります。

招待制

会員登録制の中でも、招待制を採っているSNSもあります。招待制とは、自分の意思だけでSNSに会員登録ができない仕組みになっていて、もしそのSNSを利用したい場合には、すでにそのSNSを利用している知人に招待してもらう必要があるという仕組みです。招待制は、よりクローズドなSNSを実現します。

SNSの会員登録方法

SNSに会員登録するには、名前がペンネーム、その他メールアドレスや電話番号などの情報を入力する必要がある場合が多いです。特にメールアドレスは必須であり、最近では電話番号も必須登録となっているSNSもあります。SNSに登録した後は、SNSを利用する度にIDやメールアドレスもしくは電話番号、パスワードを用いてログインした上で利用します。

無料・有料

多くのSNSは、会員登録すれば誰でも無料利用することができます。一方で、有料のSNSも一部存在します。利用自体が有料というSNSのほか、ダイレクトメッセージを送るときだけ料金が発生するSNSもあります。

利用形態

SNSは主に、スマートフォンやパソコン上のインターネットを通じて提供されます。アプリをダウンロードしてアプリ上でSNSを利用する形態と、ホームページにログインしてSNSを利用する形態の、大きく2種類があります。今、一般的に広がっているTwitterやInstagramなどはアプリ利用が一般的であり、推奨されています。

SNSの使い方

一言でSNSと言っても多種多様で、用途に応じて使い分ける必要があります。また、媒体によって様々な特徴があり、SNSの使い方やアカウント開設手順が異なる場合もあります。以下では、共通する基本的なSNSの使い方について解説します。

● アプリケーション・ソフトウェアのインストール

● アカウントの作成

● プロフィールの作成

● 投稿する

● 他ユーザーの投稿に対しアクションする

アプリケーション・ソフトウェアのインストール

まずは使用したいSNSのアプリケーション・ソフトウェアをインストールします。スマートフォンやタブレットなどの形態端末であれば、Google PlayやApp Storeから無料ダウンロードできます。PCであればブラウザから使用できることも多く、ソフトウェアをインストールしなくてもそのままアカウントの作成へ進める場合もあります。

アカウントの作成

使用するSNSのアカウントを作成します。アカウント作成の際にはメールアドレスが必要になりますので、登録用のメールアドレスを用意しておきます。登録は個人情報の入力画面から「メールアドレス」「電話番号」「住所」「氏名」などを入力していきます。

これらの情報はSNS提供側の個人特定用で、通常公開されることはありませんが、まれに設定内容を変更することで公開が可能となってしまうことがありますので注意が必要です。

プロフィールの作成

プロフィールはSNS内の他のユーザーへの自己紹介となりますので、工夫を凝らして自分をアピールしていきましょう。特にビジネス利用のSNSにおいては、企業やクライアントが人柄や性格などを見極める判断材料にすることもありますので、相手に分かりやすく表現するのがポイントです。

投稿する

SNSへの登録が完了したら、実際にコンテンツを投稿していきます。日記のような文章でもいいですし、ペットの写真でも構いません。最初はSNSに慣れて継続することを目標とします。

ある程度継続していくと、他ユーザーから反応が来るようになります。例えば「Facebook」や「Twitter」であれば「いいね!」が付くなどします。また、コミュニケーションが取れるようになったユーザーからコメントがもらえる場合もあります。

他ユーザーの投稿に対しアクションする

自分の投稿に対してアクションをしてくれたユーザーに対してリアクションをしていくと同時に、他ユーザーへの投稿に対してもこちら側から積極的にアクションをかけていきます。例えば「Facebook」や「Twitter」であれば「いいね!」を付けるなどします。また、読んだ記事に対してコメントをしていくのも良いでしょう。

ただし、あまりコミュニケーションの取れていない相手に対しては、失礼のないように言葉遣いに配慮したコメントを投稿する必要があります。

関連記事:

・若年層のSNS広告への反応を調査。インプレッションは50%前後、コンバージョン率が高いSNSはInstagram(株式会社Quarktokyo調査)

・スマートフォンによる情報収集の時間が増加。企業のSNS発信への男女の違いも判明(Glossom調査)

SNS利用のメリット(個人)

SNSを利用するメリットについては、総務省が2018年(平成30年)にソーシャルメディア利用者を対象に調査を行っています。その結果、調査対象者全体の73.1%が以下のようなメリットがあることを示しました。(複数回答のため数値の合計数は一致しません)

● 情報の収集(59.3%)

● 既存のつながり強化(32.7%)

● 新しいつながり創出(20.4%)

出所:総務省 ソーシャルメディア利用のメリット

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142220.html)

情報の収集(59.3%)

SNSを利用するメリットの中でも特に多かったのが、情報を収集できるようになったことが挙げられています。社会や経済の情勢、最新のニュース、興味や関心のある分野の話題や情報などが手軽に入手できるようになりました。

既存のつながり強化(32.7%)

次に多かったのが「既存のつながり強化」です。家族や友達との結び付きが深まったことや、しばらく連絡していなかった人と気軽に連絡が取れるようになったこと、などが挙げられています。

新しいつながり創出(20.4%)

SNSの醍醐味でもある「新しいつながり創出」は、意外にも20.4%とそれほど高い数値ではありませんでした。それでもSNSを利用することで、新しい友人ができたことや相談相手ができたことに喜びを感じている人もいます。

関連記事:

・カスタマーサービスでSNSを活用するメリットとは?注意点や運営ステップを解説

・コロナ禍でSNSユーザーのインサイトはどう変化したか?Twitter・Instagramの分析結果を公表(トレンダーズ)

・新型コロナウィルス感染拡大前後でSNS利用増加は34%-新しい生活様式における消費者のSNS利用実態調査結果(アライドアーキテクツ株式会社調べ)

・コロナ禍でSNS利用時間が急増!SNSマーケティングの重要性

SNS利用のデメリット(個人)

SNSのメリット同様に、SNSを利用するデメリットについても総務省が2018年(平成30年)にソーシャルメディア利用者を対象に調査を行っています。

その結果、デメリットを感じる人が調査対象者全体のうち23.2%と、メリットを感じる人の73.1%に比べると大幅に低い数値となってはいるものの、以下のようなトラブルを経験してしまった人もいます。(複数回答のため数値の合計数は一致しません)

● 誤解されてしまった(13.6%)

● 喧嘩になってしまった(7.2%)

● 他人を傷つけてしまった(6.2%)

出所:総務省 ソーシャルメディア利用のデメリット

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142230.html)

誤解されてしまった(13.6%)

最も多かったのが、自分の発言が意図と異なる意味で他人に捉えられてしまうことによる「誤解」です。連絡手段にメールが利用されるようになったときから、このような問題が頻繁に取り沙汰されてきました。

文面での発言は細かいニュアンスが伝わりづらいため、このようなトラブルがよく起こります。それはSNSでも同じことです。誤解されないように、しっかりと文面で自分の意図を伝えられるようにしましょう。

喧嘩になってしまった(7.2%)

インターネット上で他人と言い争いになったことがあると答えた人が7.2%に上ります。インターネット上ではお互い顔が見えないこともあり、言いたい放題でつい言い争いが過熱してしまうこともあります。名誉毀損などに発展しないように十分注意しましょう。

他人を傷つけてしまった(6.2%)

本人は軽い冗談のつもりで書き込んだ内容が、相手を傷つけてしまうこともあります。SNSを利用する際には「自分が思っている『程度』と相手が感じている『程度』には相違がある」ということを、常に心に留めておく必要があります。

関連記事

・秘密保持契約(NDA)とは!締結をする目的やメリット・デメリットを解説

SNSを利用する際の注意点

SNSを利用する際の注意点については、総務省から注意喚起が行われています。主にSNSを利用する際の注意点としては、以下が挙げられます。

● 偽アカウント、架空アカウントに注意

● 短縮URLに注意

● スパムアプリケーションに注意

出所:総務省 SNS利用上の注意点

(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/enduser/security02/05.html)

偽アカウント、架空アカウントに注意

SNSの中には、本人確認がしっかり行われないサービスもあります。このような場合は、偽アカウントや架空アカウントが簡単に作成できてしまうため、それらが不正リンクの投稿などに悪用されてしまうことがあります。

そういったアカウントからの接触は、悪意のあるサイトへ誘導されることがありますので十分注意する必要があります。

著名人のなりすまし広告も横行

2024年になってからは著名人のなりすまし広告も横行するようになり、実際に投資詐欺などで1,000万円以上をだまし取られる事件も発生しています。

こういったなりすまし広告の大半がInstagramやFacebookに集中していると言われており、提供元であるメタに非難が集まっています。またLINEでも被害が発生しておりSNSの種類を問わず利用する際には注意する必要があります。

プライバシー設定に注意

SNSのプライバシー設定が不十分であるとヒューマンエラーなどで意図しない情報を発信してしまったり拡散してしまったりする可能性があります。たとえ親しい友人同士でのみ使用している場合であってもプライバシー設定はしっかりと行うようにしましょう。

短縮URLに注意

誘導先のURLをカモフラージュするために、短縮URLが利用される場合があります。短縮URLがSNSに投稿されている場合、ワンクリック詐欺やフィッシング詐欺である可能性もあります。安易に短縮URLをクリックしないように注意しましょう。

スパムSNSアプリケーションに注意

制作者が不明だったり、利用目的がよく分からなかったりするようなSNSアプリケーションは「スパムアプリケーション」である場合もあります。インストールをしようとすると、連絡先情報へアクセス許可を求められ、メールアドレスや個人情報などを搾取されてしまいます。

さらに、自分の名前で勝手にスパムアプリケーションが拡散され、スパムアプリケーションの配信者として仕立て上げられてしまうこともあります。誰が制作したか分からないようなアプリケーションは、なるべくインストールしないようにしましょう。

関連記事

・短縮URLとは?メリット・デメリット解説&おすすめ無料サービス11選

・スパムとは?意味や見分ける方法、被害を防ぐための対処法について解説

SNSの種類

SNSには現在、様々な種類があります。代表的なSNSの種類と、それぞれの代表的なサービスを見ていきましょう。

● 投稿系

● メッセンジャー系

● 写真系

● 動画・音声系

● ビジネス系

投稿系

■代表的なSNS:Facebook、Twitter、Instagram、Tumblr

投稿型のSNSは、写真や動画テキストなどを投稿することをメインとするSNSです。FacebookやTwitterなどのように自分の興味関心のあるものを投稿したり、気になる投稿シェアしたりすることでSNSのフィードに反映され、みんなが閲覧することができます。

メッセンジャー系

■代表的なSNS:LINE

Messenger系は、LINEをイメージすると分かりやすいでしょう。基本的にチャットのようなメッセージのやりとりを通じて、SNS上で交流を行うSNSです。メッセージは、LINEであれば「トークルーム」と呼ばれる個別の部屋や、グループの部屋が用意することができ、そこでメッセージのやり取りを行うことができます。

写真系

■代表的なSNS:Instagram、Pinterest

写真系は、InstagramやPinterestに代表されるような、写真を投稿することで交流を図るSNSです。テキストも投稿できますが、基本的に写真がメインで投稿するため、まるでスクラップブックのように、ビジュアル的に興味関心のある写真を閲覧することができます。

動画・音声系

■代表的なSNS:YouTube、TikTok、Clubhouse

動画や音声の投稿を中心としたSNSです。動画はYouTubeやTikTokのように、動画を投稿することで、シェアしたり、コメントを付け合ったりすることができます。Clubhouseはその音声版です。いずれもライブ配信ができるのが特徴です。

ビジネス系

■代表的なSNS:LinkedIn、Wantedly

LinkedInやWantedlyのように、ビジネス上のつながりを持てる、ビジネス系SNSもあります。就職や転職活動に利用するほか、ビジネスのパートナーを見つけるために利用することも可能です。

関連記事:

・3人に1人が「音声メディアを日常的に利用」――「Clubhouse」「SPOON」などの音声SNSが台頭(トレンダーズ調査)

・注目の音声SNS『Clubhouse』は他SNSとどう違う?「話を聞くだけでもよい点」が最大のメリット(ネオマーケティング調査)

・Pinterest(ピンタレスト)とは!初心者の方でもわかる活用法を解説!

・Clubhouseの基礎知識と実際の使用方法のご紹介

・YouTube広告の基本!種類や出し方、配信の流れまで解説します!

SNSの代表的なサービスの特徴

今、日本における代表的なSNSは複数あります。その中でも、定番のSNSから近年人気を集めているSNSまでを集めてみました。

それぞれの特徴をご紹介します。各SNSをマーケティングで活用する場合のポイントも併せて見ていきましょう。

● X(Twitter)

● Instagram

● Facebook

● Threads

● YouTube

● TikTok

● LINE

● Clubhouse

● note

● Linkedin

X(Twitter)

X(Twitter)はメッセージ投稿型のSNSで、140文字以内のテキストや画像、動画などを投稿することができます。投稿には、「いいね」をしたり、リツイートして自分の投稿としてシェアをしたり、コメント付きリツイートのリプライをしたりすることもできます。フォローした相手の投稿は自分のフィードに流れてくるため、必要な情報や気になる人の投稿をキャッチできます。

短い「つぶやき」を投稿することができるので、気軽に投稿することができ、拡散性も高いと言われているため、個人での利用のほか、企業による広報やマーケティングの用途でも利用されています。

マーケティングにおいては、ユーザーの商品やサービスに対する評価や本音をリアルに知ることができるので、カスタマーサービスだけでなく、商品やサービスの改善に役立てることができます。

TwitterはX(エックス)にブランド名を変更

2023年の7月24日にTwitterはXにブランド名が変更されました。Twitterを所有していた米富豪のイーロン・マスク氏がXという名のスーパーアプリを作りたいとの理由から、それまでの青い鳥などのロゴマークは消去され代わりに黒い背景に白文字で「X」と書かれたロゴマークを発表しました。ですが、基本的な使い方や機能はほとんど変わっておらず今までと同様に使うことができます。

Instagramは、主に写真を投稿するタイプのSNSです。最近ではストーリーやリールといったショートムービーを投稿することができるようになり、写真だけでなく動きのある動画がシェアされるようになってきています。また、リアルタイムでライブ配信できる機能も活用されています。Instagramの人気は非常に高く、特に若者においてはInstagramで情報収集をすると言われています。

今、何が流行っているのか、何かいいものはないかなどをInstagramで見つけようとしており、実際にECと連動できる機能も付いているため、欲しいと思った商品をすぐに購入できる仕組みも整っています。企業やブランドがInstagramの公式ページを持って情報発信することで、ユーザーの注目を集めることができます。

Facebookは、世界的に多くの人々が利用してきたSNSです。今でも利用者は多いですが、日本においてはLINEやTwitter、Instagramより利用率が少なくなっています。Facebookは原則実名で登録することが推奨されているため、他のSNSと比べて実社会でのつながりで利用されるケースが多いようです。

例えば、学生時代の同級生とつながったり、過去に同じ会社に勤めていた同僚とつながったりという具合です。企業のマーケティングにおいては、広告配信機能がよく利用されています。

Threads

Threads(スレッズ)は2023年7月6日にリリースされたSNSでFacebookやInstagramを提供しているメタが開発しました。X(Twitter)に対抗する意図もあったことからX(Twitter)と似通っている部分もあります。

Threads(スレッズ)は500文字までのテキストと10枚までの画像を投稿できるテキスト共有アプリです。ユーザーの投稿に対してコメントやいいねを送ったり再投稿やシェアをしたりできます。

YouTube

YouTubeの利用は年々高まっており、日本でもLINEに次ぐ利用率の高さを誇ります。誰もが手軽に、撮影した動画や編集した動画を公開することが可能です。動画は文字を読んだり写真を見たりするよりも手軽かつ分かりやすくインパクトがあるため、より注目されやすいと言われています。YouTubeは会員登録なしで、誰でも動画を視聴することができます。ライブ配信機能もあります。

SNSというよりも、一つのメディアとして利用されている側面もあります。企業も公式チャンネルを持っていますが、注目度はYouTuberの方が優勢であり、企業は苦戦しているところも多いようです。しかし、マーケティングやブランディングにおける動画プラットフォームとしては十分に活用できます。

TikTok

TikTokは、1分以内の短い動画を撮影し、編集して投稿できるSNSです。短尺動画なので、思わず笑いを誘うようなネタ的な要素の投稿が多く、主に小中学生といった若者に多く利用されています。

最近では有名人も利用するようになってきており、インフルエンサーマーケティングなどでは企業も活用できる余地があるのではないでしょうか。また、企業のマーケティング目的においては、キャンペーン中にダンス動画を投稿して拡散した成功事例もあります。

LINE

LINEは日本で今、最も利用されているSNSです。主にコミュニケーションツールとして利用されており、チャットや通話機能が活用されています。若者世代はもちろん、40代から60代といった世代にも多く利用されています。誰でも手軽に利用でき、個人ページを持つ必要がないため、手軽に利用ができるのも全年代で利用が高い理由の一つと言えます。

また、投稿機能は別途用意されているため、じっくり使い込みたいという人にとっても十分に利用できます。企業も公式アカウントを持っていることが多く、チャットボットを設置して、自動でユーザーの問い合わせを受け付けている企業アカウントもあります。

Clubhouse

Clubhouseは、音声版Twitterとも呼ばれるSNSです。ユーザーは、アプリ内にあるルームを選択して入室し、挙手をすることで発言できるように設定することができます。

音声による対話が様々なルーム毎になされており、ルームには誰でも自由に入室し、話を視聴することができます。招待制であるため、友人や知人の招待によってのみ、登録することができます。企業や団体も、ライブパフォーマンスやイベントといった用途で活用しています。

招待制から一般公開へ

Clubhouseは米国時間2021年7月21日にそれまでの招待制が廃止され一般公開となりました。これによって誰でもClubhouseのリンクからイベントに参加したりコミュニティに加わったりできるようになりました。

note

noteは文章やイラスト、写真、音声を投稿できるサービスです。ユーザーをフォローしてつながり合うことができるので、これもSNSと呼べるでしょう。最近ではビジネスパーソンの投稿も増えていると言われています。企業が公式アカウントを開設し、コンテンツを投稿するケースもあります。

まだまだマーケティング用途においては、活用方法が見えていないところもありますが、今後、企業に活用されていく可能性は高いと言えます。

米国で人気のビジネスSNSです。日本ではまだあまり利用がされていませんが、世界では多くのユーザーがいます。ビジネスに特化したSNSであり、個人だけでなく企業も利用しやすい仕組みです。個人が就活や転職に利用するほか、企業は採用活動に活用することができます。

個人にとっては履歴書やレジュメ代わりに使うことができ、ビジネスに特化したつながりを持つことができます。企業は、転職潜在層にアプローチできます。いわゆるダイレクトリクルーティングが可能です。有望な人財を見つける場として利用している企業は多くあります。

自社ページを構築することができるため、ブランディングにも役立てられます。自社のプレスリリースやイベント告知などを投稿しているケースも多いようです。

関連記事:

・インスタグラムの特徴と支持される理由、使い方や他のSNSとの違いを紹介

・ Instagramは同じ趣味を持つユーザーとつながる、コミュニティツール-SNSのユーザーモチベーション調査(トレンダーズ調べ)

・若年層に人気のSNS「TikTok」へ広告を掲載する前に、抑えておきたいポイントとは

・Threads(スレッズ)とは?登録方法や使い方を解説

SNSの代表的なサービスの利用率

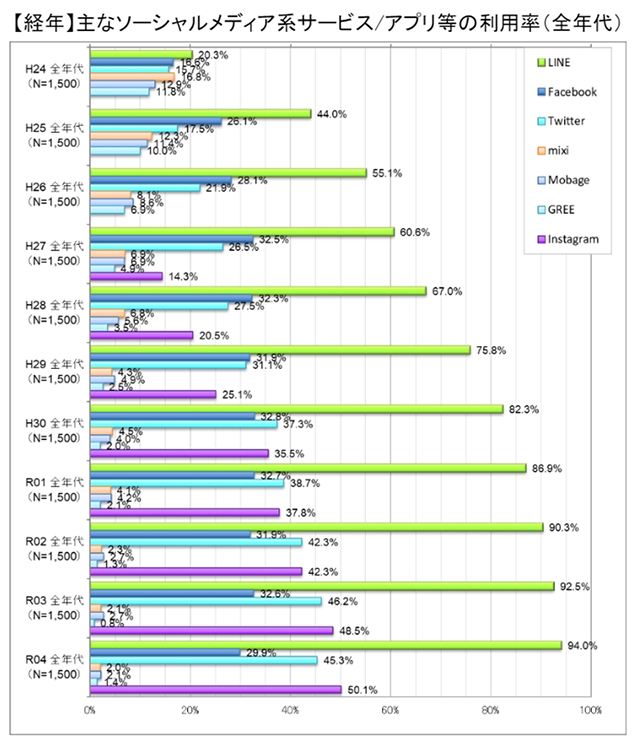

総務省情報通信政策研究所が公表している令和4年度「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によれば、主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率は次のようになっています。

出典:総務省情報通信政策研究所 令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書.P12

(https://www.soumu.go.jp/main_content/000887588.pdf)

SNSの代表的なサービスの利用率としては「LINE」が全年代において90%超となるなど日本国内では圧倒的なシェアを誇っています。次いでInstagram、X(Twitter)と続く一方で、Facebookの利用率は減少傾向にあります。

企業がSNSを利用する理由

企業がSNSを利用する理由としては以下が挙げられます。

● 認知拡大につなげるため

● 直接的なコミュニケーションをはかるため

● 企業広報や人材採用のため

認知拡大につなげるため

「SNSの代表的なサービスの利用率」の項目でも解説した通りSNSの利用率は全体的に年々上昇傾向にあり、スマホなどでいつでもどこでも手軽に利用できることから認知拡大に効果が期待できます。またシェアなどで拡散されることで一気に知名度が上がることもあり、企業としてはSNSを利用する理由のひとつとなります。

直接的なコミュニケーションをはかるため

通常、企業とユーザーが直接的にコミュニケーションを取ることはそうそうありませんが、SNSを利用することでそれが可能となります。ユーザーからの意見や感想などに直接返答したり、ユーザーに直にアンケートを取ったりすることで直接的なコミュニケーションをはかれます。

こういった活動はホットリードやLTV(顧客生涯価値)の高い顧客を呼び込むことにもつながるため企業がSNSを積極的に利用する理由となります。

企業広報や人材採用のため

SNSは企業の広報活動や人材採用にも利用できます。商品やサービスのプロモーション活動をSNSで行うことにより、効率的かつ効果的に認知拡大を狙えます。シェアなどで拡散されれば短期間のうちに商品やサービスの知名度をあげる効果が期待できます。

また商品やサービスのプロモーション活動から企業を知ったユーザーが入社を希望する可能性もあり人材採用にも一役買います。こういったことも企業がSNSを利用する理由となります。

SNSのマーケティング活用のポイント

SNSは企業のマーケティング活動にも多く活用されています。そこで、マーケティングにSNSを活用するときのポイントや注意点を解説します。

● 拡散力は高いが炎上リスクもある

● 「ターゲット」となる層の多いSNSを選ぶ

● 長期的な集客には不向きのため他の策と組み合わせる

● SNS担当者の人選に気をつける

拡散力は高いが炎上リスクもある

SNSは知人や友人等のつながりによって成り立っているため、拡散力が高いと言われています。そのため、SNSは特に情報を拡散したい場合に有効活用できます。しかしその一方で、炎上リスクもあります。炎上とは、TwitterなどのSNSのコメントやリツイートなどが、火が勢いよく燃えるかのようにネガティブな投稿が集中的に投稿されることを指します。

企業による投稿が炎上すると、企業やブランドイメージを損ない、大きな損失につながってしまいます。SNSマーケティングは成功すれば有益ですが、ちょっとしたミスでも大きな影響が出るリスクがあることは、よく心得ておく必要があります。

「ターゲット」となる層の多いSNSを選ぶ

マーケティングでSNSを活用する際、流行っているから、ユーザー数が多いから、などの理由で選択してしまうと、想定したターゲット層に届かず終わってしまうケースがあります。SNSにはそれぞれ利用者層が異なります。

そのため、SNS毎の利用者と特性をよく分析した上で、自社の商品やサービスのターゲットとなる層とマッチするSNSを活用する必要があります。SNSは近年、マーケティングに欠かせないプラットフォームになってきています。ぜひSNSをよく知り、十分に活用できるようにしましょう。

長期的な集客には不向きのため他の策と組み合わせる

SNSは投稿を繰り返すと新規投稿が上に重なっていくため古い投稿は次第に埋もれてしまいユーザーの目にとまらなくなります。そういったシステム上の特性があることから、長期的な集客には不向きと言われています。そのためSNSを利用した集客を行う場合は、ブログを一緒に利用するなど他の施策と組み合わせることでデメリットを補うことができます。

SNS担当者の人選に気をつける

オンラインでは少なからずITリテラシーや情報リテラシーが求められます。SNSにおいても例外ではなく、名誉毀損などにならないようケースバイケースで適切な言葉を選んで発信する能力や情報漏洩のリスクを認識できる判断力などが求められます。

特に企業が運営するSNSでは、ちょっとしたミスが簡単に信頼失墜につながってしまうこともあり注意したいところです。こういったことからSNSを運用する担当者の人選には気をつける必要があります。

関連記事:

・オウンドメディア集客~流入増大のためのSNS活用方法とは?

・マーケティングで有効なSNSは結局どれがいいの?Facebook、Twitter、Instagram?

・アクセスアップのために必要なSNSの活用方法とは?

・LTV(ライフタイムバリュー)とは?意味や計算方法、これからのビジネスに必須な基礎知識

・マーケティングで重要になるLTV(ライフタイムバリュー)とは

・B to Bで重要な顧客分析とは?「LTVの高い顧客の抽出」でマーケティングの精度を向上

・LTV「ライフタイムバリュー」とは?顧客価値を最大化する活用方法

まとめ

・SNSとはSocial Networking Serviceの略で、SNSの狭義は会員制のSNSを指す。また、SNSの広義は社会的なネットワークを構築するサービスで、ネットワーク上の個人間をつなぐことで、社会的なネットワークを作り出すものを指す。

・SNSでは、個人プロフィールページの公開、コメントや「いいね!」、シェアのほか、チャットなどのコミュニケーションも行うことができる。

・SNSは会員登録制で無料のことが多く、登録にはメールアドレスや電話番号が必要になる。

・日本におけるSNSは、利用率の高い順にLINE、YouTube、Twitter、Instagram、Facebookがある。