ビジネスシーンや日常生活で頻繁に耳にする「口コミ」という言葉。しかし、その具体的な定義や意味を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。本記事では、口コミの概要や特徴、そしてレビューとの違いについて詳しく解説します。さらに、消費者と企業それぞれの視点から見た口コミのメリットとデメリットを分析し、マーケティングにおける口コミの重要性と活用方法についても深く掘り下げていきます。

目次

口コミとは?

口コミとは、商品やサービスを購入・利用した消費者の声のことを指します。また、人から人へと情報を口づてで共有すること自体を指す場合もあります。現代では、インターネットの普及に伴い、口コミサイトと呼ばれるプラットフォームが多く登場しています。これらのサイトでは、消費者が店舗・商品・サービスに関する感想や批評を気軽に投稿することができます。

口コミの特徴は、消費者の正直な感想を反映していることにあります。そのため、商品やサービスを購入する際の参考資料として活用されることが多く、事業者側も消費者のリアルな声を把握するために重要視しています。

口コミの形態は様々で、従来の対面での会話だけでなく、SNSでの投稿、専門の口コミサイトへの書き込み、ECサイトのレビュー機能など、多岐にわたります。これらの口コミは、潜在的な顧客の購買意思決定に大きな影響を与える可能性があるため、マーケティング戦略において重要な要素となっています。

関連記事:コロナ禍で変化する消費者インサイト/ニューノーマル時代に必要なマーケティングとは

口コミがマーケティングで重要な理由

口コミは、ユーザーの購買行動に多大な影響を与えるため、マーケティングにおいて非常に重要な要素となっています。現代のデジタル社会では、インターネットやSNSの普及により、消費者は簡単に他のユーザーの体験談や評価を見つけることができます。これは、かつてのマス広告全盛期には考えられなかった現象です。

口コミの特徴は、企業が発信する情報とは異なり、実際にサービスや商品を利用したユーザーの生の声であるという点です。そのため、信憑性と信頼性が高く、多くの消費者が購入を決める前に口コミをチェックする傾向があります。

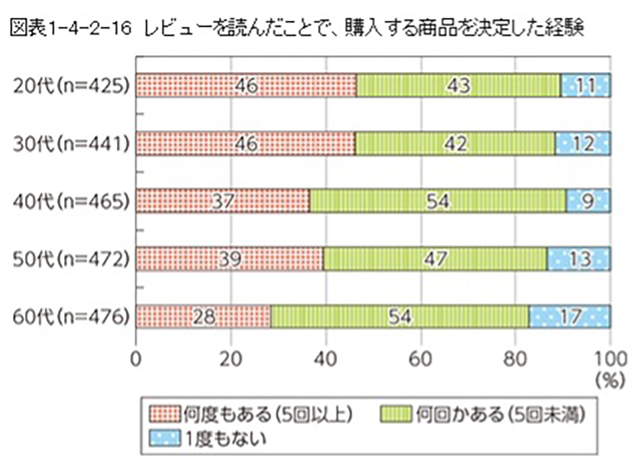

総務省の調査によると、20代から60代の幅広い年齢層において、口コミやレビューを読んだ結果、購入を決定した経験のある人が80%にも上ることが明らかになっています。この統計からも、口コミが消費者にとって「真の情報源」として高く評価され、購買決定プロセスに大きな影響を与えていることが分かります。

出典:総務省 第1部 特集 IoT・ビッグデータ・AI~ネットワークとデータが創造する新たな価値~

したがって、企業は自社の商品やサービスに関する口コミを積極的にモニタリングし、適切に対応することが重要です。positive な口コミは積極的に活用し、negative な口コミには迅速かつ適切に対処することで、ブランドイメージの向上や顧客満足度の改善につなげることができます。

このように、口コミは現代のマーケティング戦略において欠かせない要素となっており、企業はこれを効果的に活用することで、より多くの顧客獲得や売上向上を図ることができるのです。

口コミとレビューの違い

口コミと同じように、消費者の声や感想を反映するものとして「レビュー」という言葉があります。時折、混同されてしまう「口コミ」と「レビュー」ですが、細かなニュアンスの違いがあります。このため、参考にする際は下記の理由で消費者側・事業者側の双方に注意が必要です。

口コミには、投稿者ではない第三者の噂話を含む伝聞の情報も含まれます。一方で、レビューは投稿者本人の体験をもとにしています。このため、レビューのほうが信憑性のある情報だと言えます。

また、口コミは主観的な意見が中心となる傾向がありますが、レビューはより客観的な評価を含むことが多いです。例えば、製品の具体的な特徴や仕様についての言及、他の類似製品との比較など、より詳細で分析的な内容が含まれることがあります。

さらに、口コミは非公式なチャネルを通じて広まることが多いのに対し、レビューは専門のレビューサイトやECサイトなど、より公式な場で公開されることが一般的です。このような違いを理解することで、情報の質や信頼性をより適切に判断することができます。

関連記事:口コミで広がるバイラルマーケティング!そのメリットや実施のポイントとは?

消費者から見た口コミのメリット

口コミには、消費者・事業者から見たメリット・デメリットがそれぞれあります。消費者がなぜ、どのように口コミを利用するかを知ることは、消費者心理を理解するうえで重要です。消費者から見た口コミのメリットは、下記のとおりです。

- 商品やサービスを扱う前に情報をイメージできる

- 無駄な損失をしてしまう可能性が低くなる

- 他の消費者の実体験を参考にできる

- 商品やサービスの長所・短所を事前に把握できる

これらのメリットにより、消費者は購入前に十分な情報収集ができ、より賢明な購買決定を行うことができます。特に、高額な商品やサービスを検討する際には、口コミの存在が大きな助けとなります。

それぞれ順番に説明します。

商品やサービスを扱う前に情報をイメージできる

商品やサービスを購入・検討する際に、事前に口コミを調べることでサービス内容や使用感をより具体的にイメージできるため、利用および購入後の失敗を効果的に回避できるメリットがあります。特に、サービス内容や使用感がイメージしづらい商品の場合は、口コミによる第三者の率直な感想を知ることで、消費者が自分自身に置き換えた際にどのようなメリットやデメリットがあるのかを追体験できます。

第三者が対象の商品・サービスに対してメリット・デメリットに感じたことを、口コミを参考にする本人がどのように捉えるかイメージし、購入するかどうかを慎重に決定することができます。これにより、購入前の不安を軽減し、より自信を持って商品やサービスを選択することが可能となります。

無駄な損失をしてしまう可能性が低くなる

高価なもの、バリエーションやラインナップが多いもの、使用感や効果をイメージしづらい商品は口コミを見て、ほかの消費者の体験を参考にする場合が多いです。

消費者本人の主観だけで購入した際、思わぬ欠点があったり似たような商品でより自分に合うものが見つかったりする場合もあるため、事前に口コミを参照することでリスクを低減させる効果があるのです。

商品のデメリットから目を背けたり買い直したりすることは、消費者にとって精神的・金銭的に損失となってしまうため、失敗しないための予防線として口コミを活用します。

関連記事:ウィンザー効果とは?マーケティング、人事マネジメント等での活用例

消費者から見た口コミのデメリット

口コミはメリットだけではありません。商品を取り扱う企業や口コミサイトによっては、いわゆる「サクラ」と呼ばれる自作自演の口コミに当たる可能性があります。そのため、自演の口コミを見分けるリテラシーが要求されます。本物の良質な口コミと、自作自演の口コミを見分けることができなければ、消費者が損をすることになりかねないのです。

ECサイトのレビュー機能や口コミサイトを利用する際は、サクラを見分けるツールを利用する等、自演のクチコミから自衛する手段を活用しましょう。

関連記事

・リテラシーとは?ITリテラシーの意味も含め解説します

・ネットリテラシーとは!意味を分かりやすく解説!

事業者から見た口コミのメリット

口コミには、事業者にとっても嬉しいメリットがあります。口コミを味方につけることで、多くの消費者に認知され、より売上を伸ばすことも期待できます。事業者から見た口コミのメリットは、主に以下の2点があります。

- 商品やサービスの価値が高まる

- より多くのユーザーに無料でリーチできる

これらのメリットは、マーケティング戦略を立てる上で非常に重要な要素となります。口コミを効果的に活用することで、ブランド価値の向上や顧客獲得のコスト削減につながる可能性があります。そのため、事業者は積極的に口コミを活用し、ビジネスの成長に役立てることが求められます。

商品やサービスの価値が高まる

口コミが多い商品・サービスほど、多くの消費者が利用したと捉えられる傾向があります。また、口コミの内容が高評価であればあるほど消費者心理を刺激し、購入の意思決定に影響を与えるため、より効果的な宣伝効果が期待できます。消費者が主体となって商品やサービスの認知を広めてくれることで、自然な形で価値が高まっていきます。このため、事業者側は消費者が口コミをしやすい環境作りに注力することが重要です。例えば、商品やサービスの利用後にフィードバックを求めたり、SNSでの感想シェアを促したりするなど、積極的なアプローチが効果的です。

より多くのユーザーに無料でリーチできる

事業者からはあまり良くない内容の口コミであったとしても、口コミで伝えられるということは、それだけ認知度が上がり、商品やサービスをより多くの人にリーチできます。また、口頭での口コミはもちろんのこと、口コミサイトも無料で利用できるため、事業者にとってはコストを割かずに多くのユーザーに宣伝できるのも魅力です。さらに、SNSの普及により、口コミの拡散速度と範囲が飛躍的に向上しました。これにより、少ない労力で大きな宣伝効果を得られる可能性が高まっています。

関連記事:ポジショニングとは?マーケティングに活用できる基礎知識を徹底解説

事業者から見た口コミのデメリット

当たり前のことですが、口コミは事業者にとって都合の良いことだけではなく、悪いことも広められてしまう可能性があります。特に、多くの人に共有された口コミや、影響力の強い人の口コミ等の広く認知される口コミは、その分だけ消費者を動かす力も強いです。

そのような影響力のある良くない口コミが広まってしまうと、事業者にとっては損失につながるおそれもあるため、口コミの内容には注意を払う必要があります。主に以下の点に留意します。

- 風評被害の恐れがある

- コントロールができない

これらのデメリットは、事業者が口コミを活用する際に常に意識しておくべき重要な点です。口コミの持つ力を理解し、適切に対応することが求められます。

風評被害の恐れがある

口コミはとかく風評被害の恐れがあることもデメリットの一つとなります。例えば、自社は当該事象とはまったく関係ないにも関わらず、同列の商品やサービスを扱っていたと言うだけで悪い評判を立てられることもあります。

いわゆるレピュテーションリスクと言われ、こういったネガティブなイメージを持たれることで、企業の好感度や評価が下がり経済的な損失を被るリスクを言います。ちなみにレピュテーションとは英語で「評判」を意味し、レピュテーションリスクのことを日本語で「評判リスク」「風評リスク」と呼ぶこともあります。

関連記事:レピュテーションリスクとは?意味や原因、事例を分かりやすく解説

コントロールができない

口コミは消費者間で行われるやり取りのため、企業がそれらをコントロールすることはできません。コントロールできないからこそ「ユーザーの生の声」そして「真の情報」としての信頼感があります。

仮に口コミをコントロールしようと考え、商品やサービスの購入者や自社の会員などに良い口コミを行うようけしかけようものなら、そのようにけしかけられた旨の投稿が行われる可能性もあります。

こういった強制的な行為は、往々にしてユーザーの反発を招き、余計に不都合な情報が拡散されてしまうなど、口コミはいち企業だけではコントロールできないものとなります。

関連記事:リサーチパネルとは?評判や口コミの安全性について解説します!

マーケティングに口コミを活かす方法

口コミが良い形で広まれば、事業者にとっては心強い味方となってくれます。口コミをマーケティングに上手に組み込み、活用していきましょう。口コミをマーケティングに活かす方法は、下記のとおりです。

- 大前提:良い口コミを獲得するには良いサービスを提供する

- 良い口コミを書いてもらった際は自社でも拡散する

- 悪い口コミは原因の究明とサービス改善を行う

- 返信する場合は炎上リスクに気をつけて対応する

これらの方法を適切に実践することで、口コミを効果的にマーケティングに活用できます。良質な商品やサービスの提供を基盤とし、ポジティブな口コミの拡散や、ネガティブな口コミへの適切な対応を通じて、ブランドイメージの向上と顧客満足度の改善を図ることができるでしょう。

大前提:良い口コミを獲得するには良いサービスを提供する

事業者としては当然の話ですが、良い商品やサービスを提供しなければ、良い口コミは獲得できません。自信を持って商品やサービスを消費者に提供し、消費者に好意的に受け入れてもらうことで、口コミは広まっていきます。

消費者に受け入れられやすく、上質なものを提供することを心がけ、良い口コミを広げてもらう下地作りをしましょう。品質の高い商品やサービスを提供することは、顧客満足度の向上にもつながり、結果として自然な形で良い口コミが生まれやすくなります。また、顧客のニーズに合わせた丁寧な対応や、アフターサービスの充実など、総合的な顧客体験の向上も重要です。これらの取り組みを通じて、顧客との信頼関係を構築し、持続的な口コミの好循環を生み出すことができるでしょう。

良い口コミを書いてもらった際は自社でも拡散する

良い口コミであっても、その口コミが広がらなければ宣伝効果はありません。良い口コミを書いてもらえた際は、その口コミをより広げることを意識して、消費者の目につく施策を行いましょう。自社でSNSやブログを運用している場合は「お客様の声」として良い口コミを引用すると、アピールしたいポイントをより強調できます。

ただ引用するのではなく「どうしたら拡散されるか」も施策を打つうえで重要なポイントとなります。SNSであれば共有・拡散機能をいかに有効に活用できるかに重点を置き、工夫して投稿しましょう。例えば、視覚的に魅力的な画像や動画を添付したり、ハッシュタグを効果的に使用したりすることで、より多くのユーザーの目に留まりやすくなります。また、定期的に口コミを紹介するコーナーを設けるなど、継続的な取り組みも効果的です。

注意点として誇大表現となっていないか確認する

ひとつ注意すべき点が、書いてもらった口コミが誇大表現となっていないか確認することです。特に医薬品や医薬部外品、化粧品といった口コミの場合は、薬機法に抵触するような表現が使われていないか慎重に確認する必要があります。例えば「髪がめちゃめちゃ生えてきました!」「3日で体重10kgガクンと減りました!」といった極端な表現は明らかに問題があり、これだけで処罰の対象となる可能性が高いです。

「ユーザーによる口コミだから関係ないのでは?」と誤解しがちですが、マーケティング活動の一環としてインフルエンサーなどに報酬を支払い依頼した場合は、依頼した事業者が処罰の対象となることがあります。このような理由から、誇大表現には細心の注意を払い、適切な表現に修正するか、場合によっては使用を控えることが賢明です。事業者は、口コミを活用する際に法令遵守と倫理的な配慮を常に心がける必要があります。

悪い口コミは原因の究明とサービス改善を行う

悪い口コミは耳が痛いものですが、上手に活用してサービス改善に活かしましょう。悪い口コミのなかには、商品やサービスの改善となるような事業者にとってはありがたい情報も含まれています。悪い口コミだからといって無視はせずに「改善できる箇所はないか」という目線で見る姿勢が重要です。

もちろん、サービス改善につながる口コミと誹謗中傷の切り分けをして、業務妨害になる不当な誹謗中傷は削除申請をしましょう。コストをかけずに消費者の声を聞けるのが口コミのメリットです。商品・サービスの品質改善につなげ、良い口コミにつなげられるよう、悪い口コミも進んで活用しましょう。

関連記事

・紹介・口コミによる新規顧客は既存顧客1人につき0.67人(マーケティングデザイン調査)

・カスハラ(カスタマーハラスメント)の意味は。条例はある?事例や対応、クレームとの違い

返信する場合は炎上リスクに気をつけて対応する

口コミに対しコメントなどを返信する場合には、常に炎上リスクを考慮したうえで対応を行います。コンプライアンス遵守が叫ばれている昨今において、ちょっとした表現のミスや不適切発言などで簡単に炎上することはよくあります。

また、ユーザーとのやり取りにおいて感情的になり、たとえやんわりでも暴言に近い表現や品性に欠けた応対などもトラブルのもとになります。こういった炎上リスクを常に考慮して対応することが重要です。

関連記事:ポリコレの意味とは?マーケ・広報・人事が企業活動で炎上しないためのポイントを解説

口コミを活用したマーケティング手法

口コミは消費者が主体となって商品・サービスの販売促進につながります。その性質を利用して、マーケティングを上手に活用しましょう。また、紹介する以下のマーケティングはすべてステマに注意して行うようにします。

ステマはステルスマーケティングの略で、ユーザーに対して広告を広告と悟らせないように行うマーケティングを言います。以前はこういった方法で宣伝活動を行っても罰則はありませんでしたが、2023年10月にステマ規制法が制定されて以降は規制の対象となりました。口コミを活用したマーケティング手法は、下記のとおり3種類あります。

● バズ・マーケティング

● バイラルマーケティング

● インフルエンサー/アンバサダーマーケティング

関連記事:ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味や規制、事例について簡単に解説

バズ・マーケティング

バズ・マーケティングとは、昨今頻繁に耳にするようになった「バズ」「バズる」を利用したマーケティング手法です。ブログ・Instagram・X・YouTube等のSNS上で、事業者側が口コミを含んだ情報を意図的に拡散させて、多くのターゲットにアプローチすることが狙いです。バズ・マーケティングは下記のような流れをとります。

1. 売りたい商品・サービスに興味を持つフォロワー層を形成している人物(インフルエンサー)を探し、PRを依頼する。必要に応じて口コミの書き方のディレクションも行う。

2. 実際にインフルエンサーが商品・サービスを使用し、良い口コミをまとめてSNS上に投稿する。

3. インフルエンサーの投稿を見たフォロワーからフォロワーへと、爆発的に拡散されます。良い口コミがシェアされて、結果的に売り上げにつながる。

以上の流れにより、意図的かつ効率的に口コミを流布することができます。一回「バズ」らせてしまえば、事業者側の想定以上に認知度が広がるメリットがあります。化粧品や衣服であれば美容系インフルエンサーに、ゲームであればゲーム実況系動画投稿者に、自社の商品がリーチしやすいフォロワーを抱えるインフルエンサーの選定も重要です。

バズを獲得できるかはインフルエンサーの手腕とタイミング次第ですが、比較的コストがかからないため、試す価値はあるでしょう。

バイラルマーケティング

バイラルマーケティングとは、インターネット上で消費者が「誰かにこの商品をシェアしたい」という気持ちを利用して口コミを広げる手法のことです。例えば、商品ページにSNSやLINEに共有するボタンを設置しておき、それを見た消費者が「この商品がほしい」「利用したい」「使用感が良くておすすめ」等の口コミをシェアすることもバイラルマーケティングの一種です。

バズ・マーケティングは事業者側が意図的に口コミを投稿してもらうことに対して、バイラルマーケティングは消費者が自身の意思で自然に投稿するという違いがあります。バイラルマーケティングは消費者の意思に委ねられるものであるため、大きな売り上げに直結するかどうかは不確実ですが、コストがかからない点がメリットです。

インフルエンサー/アンバサダーマーケティング

インフルエンサー/アンバサダーマーケティングとは、両者ともにユーザーへの発言において、影響力のある人物を利用したマーケティング手法のことを言います。

● インフルエンサーマーケティング

● アンバサダーマーケティング

インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーとは特定の分野や領域、方面においてユーザーへの影響力がある人のことを言います。多くのファンや同士を獲得しており、世間でもある程度名が知られていることがあります。こういった、一定のユーザーに影響力のあるインフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらい口コミを発信することで、ユーザーの購買行動につなげます。この手法がインフルエンサーマーケティングです。

ユーザーとしては、自分の好きなインフルエンサーが使用している商品やサービスなので、自分も使用してみたくなると同時に、何の疑いもなく購入に至る確率が高いマーケティング手法です。

アンバサダーマーケティング

アンバサダーマーケティングはアンバサダーとなってもらった人に自社商品やサービスを紹介してもらうマーケティング手法です。アンバサダーは日本語で「大使」という意味ですが、マーケティングにおいては外交任務を行う大使を意味するものではなく「宣伝大使」といった意味合いになります。

いわゆる自社商品やサービスの宣伝を、自社に代わり代表して行ってくれる人のことを指します。例えば、自社商品やサービスがもともと好きで、愛用している人たちの中からアンバサダーとして選出し、そのひとを企業が公認アンバサダーとして任命することで発言権を持たせます。ただ一般人が行っても影響力が少ないため、有名人を起用することがほとんどです。

関連記事

・「インフルエンサーマーケティング」とは?得られるメリットから成功のポイントまで徹底解説

・【前編】「インフルエンサーマーケティング」を牽引するリデルの周到な戦略

・IT×インフルエンサーで移動に新たな価値を―― WILLER MARKETINGが仕掛ける、旅をもっとワクワクさせるマーケティング戦略

・アンバサダー(Ambassador)とは?押さえておきたいアンバサダーマーケティングの意味や事例を紹介

口コミ掲載サービス例

口コミの掲載サービス例としては以下が挙げられます。

● Googleなど大手プラットフォーム

● 食べログなど特定の分野

Googleなど大手プラットフォーム

大手のプラットフォームとして挙げられるのがGoogleの他、AmazonやApp Storeなどです。GoogleではGoogleマップ上に企業や店舗などが掲載され、同時に口コミなども表示されます。またAmazonやApp Storeなどでは、商品ページのいたるところに商品に対するレビューが掲載されています。

食べログなど特定の分野

食べログやアットコスメなどの特定の分野では、お店を利用した人や、化粧品などを使用した人による口コミが多数行われています。映画などのエンタメ系や、企業情報が分かる転職系サイト、マンションやクリニックの口コミがチェックできるサイトもあります。こういった特定分野においては、一般の人は雰囲気や使用感が分からないため、実際に体験した人による口コミは非常に重宝されます。

まとめ

本記事では、口コミの概要とメリット・デメリット、口コミを活用したマーケティング手法について紹介しました。

口コミは消費者が主体となって認知度を高めてくれるという点で、コストがあまりかかりません。また、事業者にとって、良い口コミだけではなく悪い口コミも糧にできるため、まずは内容にかかわらず口コミを広げてもらえるような施策を行いましょう。

口コミを味方につけたマーケティング手法は、他の広告宣伝費と比較するとコストがかからず、気軽に始められます。ぜひ本記事を参考にして、口コミを用いたマーケティングに活用してください。