人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

プロモーションとは何か

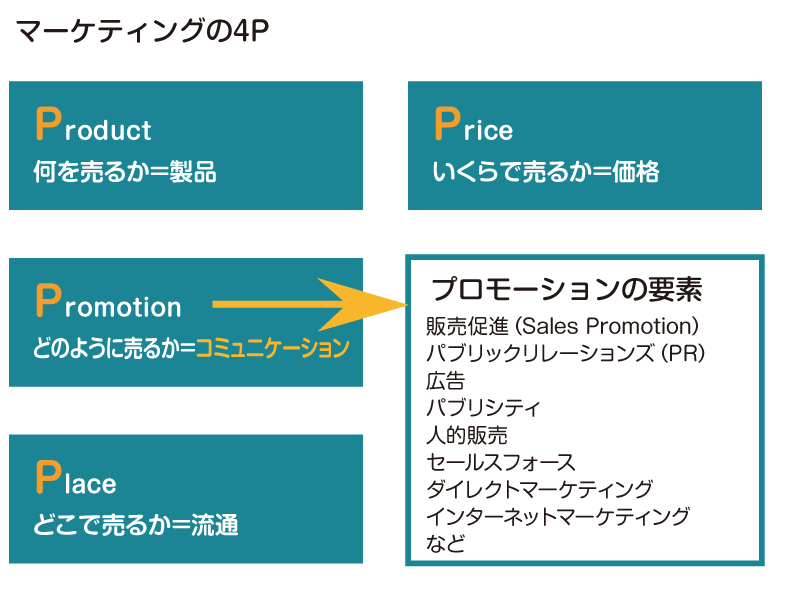

プロモーションは、マーケティング戦略において重要な役割を果たす要素です。一般的に、プロモーションは消費者の購買意欲を喚起するための活動として定義されています。この定義は、マーケティングの基本概念である「マーケティングの4P」の一つとして位置づけられています。

マーケティングの4Pとは、製品開発から販売までの流れを具体的な戦略として整理した「マーケティングミックス」の4つの分類を指します。それぞれの頭文字「P」をとって名付けられており、以下の要素で構成されています。

・Product(何を売るか=製品)

・Price(いくらで売るか=価格)

・Place(どこで売るか=流通)

・Promotion(どのように売るか=コミュニケーション)

関連記事

・マーケティングとは何か?定義と基礎をわかりやすく

・マーケティングミックス(4P)とは?マーケティング実行戦略の基礎を学ぶ

プロモーションは、この4Pの中で「どのように売るか」という観点から、消費者とのコミュニケーションを担う重要な要素です。しかし、プロモーションを単に「コミュニケーション」と言い換えても、その意味を十分に理解することは難しいでしょう。これは、プロモーションの定義が広範囲に及ぶためです。

プロモーションの概念をより明確に理解するためには、広義のプロモーションと狭義のプロモーションに分けて考えると良いでしょう。

広義のプロモーションは、消費者との直接・間接のコミュニケーション全般を指します。これには、必ずしも販売に直結する活動だけでなく、ブランドイメージの向上や認知度の拡大といった長期的な目標も含まれます。広義のプロモーションには、以下のような要素が含まれます。

・販売促進(Sales Promotion)

・パブリックリレーションズ(PR)

・広告

・パブリシティ

・人的販売

・セールスフォース

・ダイレクトマーケティング

・インターネットマーケティング など

これらの要素を組み合わせることで、企業は効果的なプロモーション戦略を構築し、消費者との関係性を強化することができます。プロモーションは、製品やサービスの価値を消費者に伝え、購買行動を促進する重要なマーケティングツールとして機能します。

効果的なプロモーション戦略を立てるためには、ターゲット顧客のニーズや行動パターンを深く理解し、適切なコミュニケーション手段を選択することが重要です。また、プロモーション活動の効果を測定し、継続的に改善していくことも、成功するマーケティング戦略には欠かせません。

プロモーションは、企業と消費者をつなぐ架け橋として、ブランドの構築や売上の向上に大きく貢献します。マーケティングの4Pの一つとして、他の要素と緊密に連携しながら、総合的なマーケティング戦略の中で重要な役割を果たしているのです。

狭義のプロモーションとは

一方、狭義でのプロモーションは、企業マーケティングで馴染みのあるSP(Sales Promotion)=販売促進活動のことを指すことが多いでしょう。これは、マーケティングミックスの4Pのうち、Promotionに該当する要素です。

広義のプロモーションの要素の中でも、その他の要素は持たず、顧客に対して直接アプローチして購買を促す方法「Sales Promotion(販促)」だけを指すのが狭義のプロモーションだといえます。

プロモーションの要素の中でも、より顧客に直接的にアプローチする販売促進方法であり、どのような顧客層にアプローチするべきか、綿密な計画を立て、販売促進を実行し、効果測定をして検証を繰り返すことが、狭義のプロモーションとしての販売促進活動となります。

関連記事:プロモーションの定義とは?戦略を練る時に重要な7つの手段を解説

<マーケティングの4Pとプロモーションの要素の関係>

狭義のプロモーションは、具体的には以下のような活動を含みます。

・キャンペーン: 期間限定の特別価格や特典の提供

・サンプリング: 製品の無料サンプルの配布

・クーポン: 割引券の配布

・ポイントプログラム: 購入金額に応じたポイント付与

・イベント: 製品デモンストレーションや体験会の実施

これらの活動は、消費者の購買意欲を直接的に刺激し、短期的な売上増加を目指します。効果的な狭義のプロモーションを行うためには、ターゲット顧客のニーズや行動パターンを十分に理解し、適切なタイミングと手法を選択することが重要です。

また、デジタルマーケティングの発展に伴い、オンラインでの販売促進活動も重要性を増しています。SNSを活用したキャンペーンや、インフルエンサーマーケティングなども、現代の狭義のプロモーションの一環として捉えることができるでしょう。

プロモーションと他の要素との違い

プロモーションは、マーケティングミックスの重要な要素の一つです。しかし、他のマーケティング要素との違いを理解することが重要です。ここでは、プロモーションとPR、広報、広告との違いを明確にし、それぞれの特徴や役割を解説します。

プロモーションは、消費者の購買意欲を喚起し、製品やサービスの認知度を高めるための活動です。一方、PRは企業と公衆との良好な関係構築を目的としています。広報は主に情報発信に焦点を当て、広告は有料で非人的なメッセージを伝達します。

プロモーションの特徴として、直接的なアプローチや短期的な効果を狙う傾向があります。例えば、セールスプロモーションでは、限定タイムオファーやクーポン配布などの手法を用いて、即時の購買行動を促します。

一方、PRや広報は長期的な視点で企業イメージの向上や信頼関係の構築を目指します。これらは直接的な販売促進ではなく、企業の評判や認知度を高めることで間接的に売上に貢献します。

広告はプロモーションの一形態ですが、より広範囲に渡って製品やサービスの特徴を伝える役割を担います。テレビCMやウェブ広告など、さまざまな媒体を通じて、ターゲット顧客に向けてメッセージを発信します。

プロモーション戦略を立てる際は、これらの要素を適切に組み合わせることが重要です。例えば、新製品のローンチ時には、PRによる事前の期待感醸成、広告による認知度向上、そしてセールスプロモーションによる購買促進を段階的に実施するなど、総合的なアプローチが効果的です。

マーケティング担当者は、プロモーションと他の要素の違いを理解し、それぞれの長所を活かしたコミュニケーション戦略を策定することで、より効果的なマーケティング活動を展開できるでしょう。

PRとの違い

PRとの違いという側面から見るとプロモーションの意味はより明確になります。プロモーションの理解を深めるためには、PRとの区別を理解することが重要です。

広義のプロモーションの要素の中には、「Public Relations(パブリックリレーションズ)」が存在します。PRは、企業と顧客との良好な関係構築を目指す活動であり、プロモーションとは異なるアプローチを取るのです。

PRと販売促進活動である狭義のプロモーションの2つは勘違いされがちなので、しっかりと定義をおさらいしておきましょう。

そもそもPRの定義は難しく、正確に理解している人は少ないでしょう。PRは企業イメージの向上や信頼関係の構築を主な目的としており、直接的な販売促進を目指すプロモーションとは異なります。

そこで、公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会による定義を以下に引用します。

“「パブリックリレーションズ(Public Relations)とは、組織とその組織を取り巻く人間(個人・集団)との望ましい関係を創り出すための考え方および行動のあり方である。19世紀末から20世紀にかけてアメリカで発展し、日本には第二次世界大戦後の1946年以降にアメリカから導入された。」”

現在では、PRの訳語として定着した「広報」は一方的な発情報信、略語のままの「PR」は宣伝というニュアンスが強く、「広報・PR部門」などと並列して表現されているのを見かけることも多い状況です。

しかし、前述のとおりパブリックリレーションズとは、元々は「望ましい関係づくり」という意味です。企業にはパブリック、すなわちステークホルダーである消費者、従業員、株主、取引先、地域社会などとの良好な関係を構築する考え方や行動をとることが本来求められています。その意味では、パブリックリレーションズとは日々の企業活動そのものであるとも言えるのです。

PRとは、Public=公的な、Relations=関係性を構築することとなるので、間接的なアプローチであると言えます。直接的なアプローチであるプロモーションとは大きな違いがあるということがよく分かるでしょう。

プロモーションは、商品やサービスの販売促進を直接的に目指す活動であり、短期的な効果を重視する傾向があります。一方、PRは長期的な視点で企業と顧客との関係性を構築することを目指します。このように、プロモーションとPRは目的や手法、期待される効果の点で異なる特徴を持っています。

マーケティング戦略を立てる際には、プロモーションとPRの特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。効果的なマーケティングキャンペーンを展開するためには、両者をバランスよく組み合わせることが求められます。

PRと広報との違い

PRと広報については、しばしば混同されることがありますが、両者には重要な違いがあります。この違いを理解することは、効果的なコミュニケーション戦略を立てる上で非常に重要です。

PRはアメリカ発の概念で、Public Relationsの和訳通り、公衆と良好な関係を築く幅広い活動を指します。これには、ステークホルダーとの関係構築、企業イメージの向上、危機管理など、多岐にわたる活動が含まれます。PRは双方向のコミュニケーションを重視し、企業と公衆との間に相互理解を築くことを目指します。

一方、広報は数あるPR手段のうち、日本で発生したもののひとつです。広報は主に「情報発信」や「プッシュ型の情報提供」に焦点を当てた活動を指すことが多いです。具体的には、社外メディアへの掲載や取材誘致活動、プレスリリースの発行などが広報活動の代表例として挙げられます。

つまり、広報はPRに包摂される概念であり、PRの一部の活動と言えます。両者は似ているようで異なる特性を持っているのです。PRがより広範囲で戦略的なアプローチを取るのに対し、広報はより具体的で実務的な情報発信に重点を置いています。

ただし、広報とPRが同義であると捉えられることもあります。これは、日本語での「広報」という言葉が、英語の「Public Relations」の訳語として使われることがあるためです。

別のものと捉えられる場合の線引きとしては、「広報は企業や組織からの発信」「PRは双方向あるいは多次元的つながり」と区別されることが多いです。この区別は、コミュニケーションの方向性や範囲の違いを反映しています。

効果的なマーケティング戦略を立てる上では、PRと広報の違いを理解し、それぞれの特性を活かしたアプローチを取ることが重要です。PRの広範な戦略と広報の具体的な実践を適切に組み合わせることで、より強力なコミュニケーション効果を生み出すことができるでしょう。

関連記事:マーケティングにおけるプロダクト広報とは

広告とプロモーションとの違い

広告とプロモーションの違いを理解することは、効果的なマーケティング戦略を立てる上で重要です。

広告とは、公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会作成の「OR事典Wiki」によれば「明示された個人や組織により告知、説得を目的として有料で非人的に提示されるメッセージ」と定義されています。つまり、広告主である企業等の名前を明らかにして、対人以外の手法すなわち媒体を通して有料で掲載されるメッセージのことを指します。

広告の主な目的は、世間に広く知らせることです。企業活動においては、自社の製品やサービスを広く知らせるということになり、有料の広告媒体に掲載することによって製品・サービスの存在や特徴を広めることにあります。広告は不特定多数に向けた発信であり、自社でその内容を決定できることが特徴です。そのため、予算次第ではありますが、ターゲットの範囲や掲載期間も自由に決定でき、自社主導でメッセージを発信することができます。

一方、プロモーションは広告を含む販売促進活動全般を指す概念です。プロモーションには、広告以外にも様々な手法が含まれます。例えば、セールスプロモーション、パブリックリレーションズ、ダイレクトマーケティング、イベントマーケティングなどが挙げられます。プロモーションは、顧客との関係構築や購買意欲の喚起など、より広範な目的を持っています。

広告媒体には、ターゲット、形式、予算規模の異なる以下のようなものがあり、これらを組み合わせた施策を行うことが多くあります。

・マスコミュニケーション:新聞、雑誌、テレビ、ラジオ。いわゆるマスコミ4媒体を指します

・ダイレクト媒体:チラシ、DM、新聞折込など。直接消費者に届けることができます

・ネット媒体:リスティング広告、アフィリエイト広告、ソーシャルメディア等。インターネットやSNSなど電子媒体を利用します

・スペース媒体:看板広告、交通広告など。不特定多数の消費者に対する潜在的な訴求をすることができます

プロモーションは、これらの広告媒体を含む様々なツールや手法を駆使して、総合的なマーケティング戦略を展開します。例えば、新製品のローンチ時には、テレビCMや新聞広告といった広告活動に加えて、店頭でのサンプリングや特別イベントの開催、SNSを活用したキャンペーンなど、複数のプロモーション活動を組み合わせることで、より効果的な販売促進を図ることができます。

このように、広告はプロモーションの一要素であり、プロモーションはより広範な活動を包括する概念であることを理解することが、効果的なマーケティング戦略の立案につながります。

関連記事:媒体って何?今さら聞けない媒体の意味や種類を解説します!

PRと広告との違い

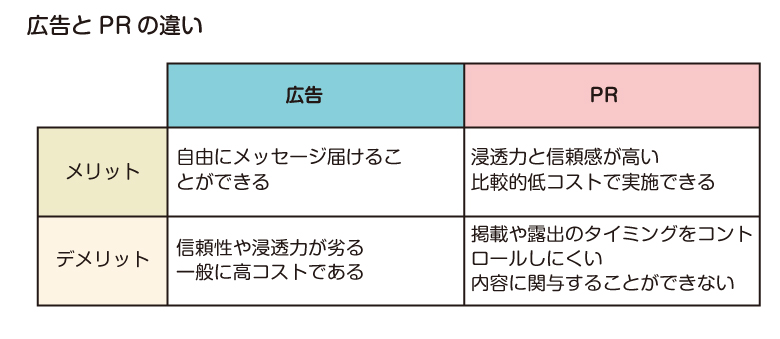

ここでさらに、PRと広告の違いについて述べておくと、

1.PRは公共性と信頼性が高い反面、自社の思い通りにはならない

2.広告は自由度が高くメッセージ性が強いが、コストがかかり信頼感が低い

という違いがあります。

広報活動を含むPRはメディアという第三者の視点から報じられるものであるため、信頼性は広告よりも遥かに高く、大衆への浸透性も高いことが知られています。

一方で取材やニュースリリースからの掲載が主体であるため、自社のタイミングでコントロースすることが難しい点や、内容が発信者に委ねられてしまうということがデメリットとして挙げられます。PRはブランディングにも大きく影響するため、慎重に進める必要があります。

反対に広告は、自社主体の発信になるため、自由にメッセージ届けることができる反面、信頼性や浸透力に関しては第三者が発信するより劣ります。広告はマーケティングミックスの一要素として、効果的に活用することが重要です。

さらに媒体費用や制作費などでコストがかさみやすいこともデメリットといえるでしょう。ただし、デジタル広告の登場により、コスト効率の良い広告手法も増えています。

また、自社の情報を記事などにして発信してくれるメディアに対して広告費などの対価を支払った場合、それはPRではなく広告となります。PRと広告の境界線を理解し、適切に使い分けることが重要です。消費者保護の観点から、一見、記事風であっても必ず「広告記事」などと記載しなくてはなりません。

あくまで、メディアが自発的に取り上げ、広く発信してもらうための活動や情報発信を行うことがPRの本来の意味合いであることを忘れないようにしましょう。効果的なプロモーション活動を行うためには、PRと広告それぞれの特性を理解し、適切に組み合わせることが求められます。

PR活動とは

プロモーションとPR、PRと広報、広告との違いが明らかになったところで、企業活動におけるPR活動とはどのようなものかについても触れます。

『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント』に記載のある「PR部門の機能」5つはこちらです。これらの機能は、効果的なPR活動を展開する上で重要な役割を果たしています。

<PR部門の5つの機能>

1.報道対策 企業を良く見せる形で情報を公表する機能。ニュース取材対応やプレスリリースなどが代表例。

2.製品パブリシティ 製品のパブリシティを支援する機能。マスコミ媒体に自社の製品やサービスを記事やニュースとして報道してもらったり、自社媒体で製品の情報を発信すること。

3.コーポレート・コミュニケーション 企業内外のコミュニケーション機能。企業内あるいは対外的なコミュニケーションを通じて、企業への理解を促進する。

4.ロビー活動 議員や官僚との関係を確立する機能。法規制の推進や廃止を狙って積極的に交渉することもある。

5.コンサルティング 経営陣にアドバイスする機能。平常時および逆境時の社会問題や、企業のポジションとイメージに関して、経営陣に助言を行う。

これらの機能を効果的に活用することで、企業は自社のブランドイメージを向上させ、ステークホルダーとの信頼関係を構築することができます。PR活動は長期的な視点で行うべきであり、一貫性のあるメッセージを発信し続けることが重要です。

また、近年ではデジタル技術の発展に伴い、ソーシャルメディアを活用したPR活動も注目されています。これらのプラットフォームを通じて、企業は直接的かつ迅速に情報を発信し、顧客とのエンゲージメントを高めることができるのです。

効果的なPR活動を展開するためには、これらの機能を総合的に活用し、企業の目標や価値観に合致した戦略を立てることが不可欠です。PR活動は単なる情報発信にとどまらず、企業の評判や信頼性を高める重要な役割を担っています。

販促としてのプロモーション

販促、つまり販売促進は、企業のマーケティング活動において重要な役割を果たします。プロモーションの一環として、消費者の購買意欲を刺激し、売上を向上させることを目的としています。

販促活動は、商品やサービスの認知度を高め、顧客との関係を構築し、ブランドロイヤリティを強化する効果があります。効果的な販促戦略を立てることで、競合他社との差別化を図り、市場シェアを拡大することが可能となります。

販促の手法は多岐にわたり、以下のようなものがあります。

・価格プロモーション:割引やクーポン提供

・サンプリング:商品の無料サンプル配布

・イベント開催:展示会や体験会の実施

・ポイントプログラム:購入に応じてポイントを付与

・タイアッププロモーション:他社や有名人とのコラボレーション

これらの手法を組み合わせることで、より効果的な販促活動を展開できます。

また、デジタルマーケティングの発展に伴い、オンラインでの販促活動も重要性を増しています。SNSマーケティングやインフルエンサーマーケティングなど、新たな販促チャネルを活用することで、より幅広い顧客層にアプローチすることが可能となります。

販促活動を成功させるためには、ターゲット顧客のニーズや行動を深く理解し、適切なタイミングで適切なメッセージを届けることが重要です。また、販促活動の効果を測定し、継続的に改善を行うことで、より効率的な販促戦略を構築することができます。

最後に、販促活動はブランディングと密接に関連しています。一貫性のあるブランドメッセージを維持しながら、創造的で魅力的な販促キャンペーンを展開することで、長期的な企業価値の向上につながります。

セールスプロモーションの定義

セールスプロモーション(SP)は、企業のマーケティング戦略において重要な役割を果たす販売促進活動です。その定義は、消費者の購買意欲を喚起し、最終的に商品やサービスの購入につなげることを目的とした、短期的かつ直接的なマーケティング施策を指します。

セールスプロモーションは、広告やパブリックリレーションズ(PR)と並ぶマーケティングコミュニケーションの一形態ですが、より即効性のある効果を狙う点が特徴です。具体的には、割引やクーポン配布、サンプリング、ポイント付与、限定商品の販売など、多様な手法を用いて顧客の購買行動を促進します。

効果的なセールスプロモーションを実施するためには、ターゲット顧客の明確化、競合分析、市場動向の把握など、綿密なマーケティングリサーチが不可欠です。また、プロモーション期間や予算、使用するツールやチャネルなども戦略的に計画する必要があります。

セールスプロモーションの主な目的には、新規顧客の獲得、既存顧客の維持、ブランド認知度の向上、在庫処分、競合他社への対抗などが挙げられます。これらの目的に応じて、適切なプロモーション手法を選択し、実施することが重要です。

近年では、デジタル技術の発展に伴い、オンラインセールスプロモーションの重要性が増しています。ソーシャルメディアを活用したキャンペーンやインフルエンサーマーケティング、アプリを通じたロイヤリティプログラムなど、新たなプロモーション手法が次々と登場しています。

セールスプロモーションは、短期的な売上向上だけでなく、長期的なブランド価値の構築にも寄与する可能性があります。しかし、過度な値引きや頻繁なプロモーションは、ブランドイメージの低下や顧客の価格感度の上昇を招く恐れもあるため、バランスの取れた戦略立案が求められます。

セールスプロモーションとは?

「販促」という言葉は、営業に直接関わる部門はもちろん、マーケティングや企画営業などの周辺業務に関わっていれば毎日のように耳にします。しかし、どのような意味や定義を持つ言葉なのかについては明確な答えを持っていないことも多いかもしれません。

販促とは販売促進の略で、前述のとおりSales Promotionの和訳です。Sales Promotionを略して「SP」とも呼ばれます。セールスプロモーションは、マーケティング戦略の重要な要素の一つであり、短期的な売上向上を目的とした活動です。

販促の目的は、さまざまな施策によって購買の動機づけを行い、購買意欲を高め、最終的に購買の意思決定に結びつけることです。具体的には、商品やサービスの認知度向上、顧客との関係構築、競合他社との差別化などが挙げられます。

セールスプロモーションは、消費者に直接働きかける手法であり、即効性が高いのが特徴です。例えば、限定セールやクーポン配布、ポイント還元キャンペーンなどが代表的で、これらの施策は、消費者の購買意欲を刺激し、短期的な売上増加につながることが多くあります。

購買につなげるためのさまざまな施策である「販促」と、販促の一環である「広告」や、広く情報発信することである「広報」との違いを押さえておきましょう。広告はブランドイメージの構築や長期的な認知度向上を目的とするのに対し、セールスプロモーションは即時的な行動変容を促すことに重点を置いています。

なお、販促は場面に応じて以下のような活動が行われます。

・メディア:テレビ・ラジオCM、新聞・雑誌広告、チラシ、DM等

・ウェブ:インターネット広告、メルマガ、SNS、オウンドメディア等

・売場:看板、POP、実演販売、サンプル配布、クーポン配布、イベント等

これらの活動を効果的に組み合わせることで、ターゲット顧客へのアプローチを最適化し、販売促進の効果を最大化することができます。セールスプロモーションは、消費者の購買行動を促進する重要なマーケティングツールであり、適切に計画・実行することで、企業の売上向上に大きく貢献する可能性を秘めているのです。

4種類プラス1のセールスプロモーション手法

セールスプロモーションの手法には代表的な4種類があります。これらの手法を効果的に活用することで、顧客の購買意欲を高め、売上増加につなげることができます。

・イベントプロモーション:イベントを活用した手法。展示会、セミナー、ライブなど、イベントテーマを絞ることで対象者に直接かつ効果的にアプローチすることができます。ブランド認知度の向上や新規顧客の獲得に効果的です。

・キャンペーンプロモーション:期間や対象者を限定したキャンペーンを行う手法。「今だけ」「私だけ」といった特別感を演出して購買意欲を高めます。季節限定商品や会員限定セールなどが代表例です。

・ダイレクトマーケティング:顧客に直接働きかける手法。見込み客のリストを元に、DM、メルマガ、電話などを活用して直接アプローチします。顧客のニーズに合わせたパーソナライズされたメッセージを届けることができます。

・インストアプロモーション:店頭で行う手法。実演販売、POP、値引き、タイムセールなど、主に店内にいる消費者が対象となります。即時的な購買行動を促進する効果があります。

これらの4種類に加えて、近年急速に普及しているのがデジタルプロモーションです。SNSやリスティング広告はコロナ禍以前から台頭してきていましたが、緊急事態宣言や外出自粛など、対面でのセールスプロモーションがほとんどできなくなった2020年以降、非対面・非接触のメリットを活かしたオンラインイベント、ウェブキャンペーン、デジタルチラシといったデジタルによるプロモーションの活用が急速に伸びています。

デジタルプロモーションの特徴として、低コストで広範囲にリーチできること、データ分析によるターゲティングの精度向上、リアルタイムでの効果測定が可能であることなどが挙げられます。また、SNSを活用したインフルエンサーマーケティングやユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用など、新たなプロモーション手法も生まれています。

従来のプロモーションにはリアルな体験という、デジタルにはない感動が伴うため、なくなることはないでしょう。しかし、SNSをはじめとしたデジタルによるプロモーションは、一般的に費用を抑えられること、スマホなどパーソナルなメディアと口コミを利用することによる親近感、「バズる」ことにより爆発的な拡散があり得ることなど、従来の手法にはない大きなメリットがあります。

これら4種類プラス1の手法のなかから、自社の目的や課題に対して、どの手法が適しているのかを十分検討してセールスプロモーションを展開していくことが望ましいでしょう。また、複数の手法を組み合わせることで、より効果的なプロモーション戦略を立てることができます。

セールスプロモーションにおける戦略的アプローチ

セールスプロモーションを効果的に展開するには、戦略的なアプローチが不可欠です。プロモーションの最終目的は、様々な施策を通じて消費者の購買意思決定を促すことですが、闇雲に施策を実施しても望ましい結果は得られません。そこで、市場分析から始まる戦略的なステップを踏むことが重要です。

まず、マーケティングリサーチを通じて市場情報を収集し、分析します。対象となる商品やサービスの市場規模、顧客ニーズ、市場の成長性などを調査し、競合他社の特徴や動向も把握します。同時に、自社の既存商品やリソースについても整理・分析を行います。

次に、市場(顧客)の特性を細かく分析する「細分化」を行います。地域別、性別、年代別、あるいは業種別、規模別などの区分を設け、それぞれの特徴やニーズを明確にしていきます。

細分化の結果を基に、ターゲティングを実施します。ここでは、ターゲットやペルソナ、投入する商品アイテム、販売エリアやタイミングなどを絞り込みます。

さらに、絞り込んだターゲット等の区分について、自社の立ち位置を確認する「ポジショニング」を行います。競合する商品と比較し、差別化できるポイントや独自性を洗い出す作業です。

これらのステップを経て初めて、プロモーションの詳細な実施計画を立てることができます。プロモーションの仕組みやテーマを策定し、採用する手法やメディア・ツールの詳細、表現方法などを多角的に検討し、具体化していきます。

最後に、実行したプロモーションの効果を測定し、検証することも重要です。この検証結果を次のプロモーション戦略に活かすことで、より効果的なアプローチが可能となります。

このように、戦略的な手法を駆使したプロモーションを実施することで、対象とする顧客にダイレクトかつ効果的にアプローチすることができ、最終的な購買意思決定につながる可能性が高まります。

SP戦略とは?

プロモーションの最終目的は、さまざまな施策をもって購買の意思決定に結びつけることです。しかし、数多あるプロモーション施策をやみくもに打っても購買には至りません。そこには戦略が必要となります。

まずは投入する商品・サービスの市場規模や顧客ニーズを調査し、市場の成長性を分析します。自社商品の脅威となる競合他社についての特徴や動向把握も重要です。また、自社の既存商品やリソースについても整理・分析しておきましょう。市場、競合、自社の現状を正しく把握することがSP戦略の第一歩となります。

次に行うのが市場(顧客)の特性を細かく分析する「細分化」です。市場を地域別、性別、年代別、あるいは業種別、規模別などに区分し、どのような特徴やニーズがあるのか、区分ごとに明確にしていきます。

細分化の結果、ターゲットやペルソナ、投入する商品アイテム、販売エリアやタイミングなどを絞る(あるいは広げる)といった「ターゲティング」の作業を行います。

また、絞り込んだターゲット等の区分について、自社の立ち位置を確認する「ポジショニング」を行います。競合する商品と比較し、差別化できるポイントや独自性を洗い出す作業です。

以上を経てはじめて、プロモーションの詳細な実施計画を立てることができます。

プロモーションの仕組みやテーマを策定し、採用する手法やメディア・ツールの詳細、表現方法などをさまざまな角度から検討し、詰めていきます。

これを整理すると以下の図のようなステップとなります。

<戦略的プロモーションの10ステップ>

①市場情報を収集(マーケティングリサーチ)

②分析

③市場細分化(セグメント)

④ターゲティング

⑤ポジショニング

⑥マーケティングミックス4P(対象商品や販売エリアなどの選定)

⑦プロモーションの詳細な実行計画

⑧プロモーション手法の選定

⑨プロモーションツールの選定

⑩実行・検証

このように、戦略的な手法を駆使したプロモーションを実施することで、対象とする顧客にダイレクトにアプローチすることができます。また、各ステップでKPIを設定し、PDCAサイクルを回すことで、より効果的なプロモーション戦略を構築することが可能となるのです。

プロモーションの実際

プロモーションを効果的に実施するためには、適切な手法とツールを選択し、戦略的に展開することが重要です。プロモーション活動は、企業の売上や市場シェアに直接影響を与える重要なマーケティング施策です。

効果的なプロモーションを行うには、まず自社の製品やサービス、ターゲット顧客、競合状況などを十分に分析し、適切なプロモーション戦略を立てる必要があります。例えば、新規顧客の獲得を目指すのか、既存顧客のロイヤリティ向上を図るのかによって、選択すべきプロモーション手法やツールは異なってきます。

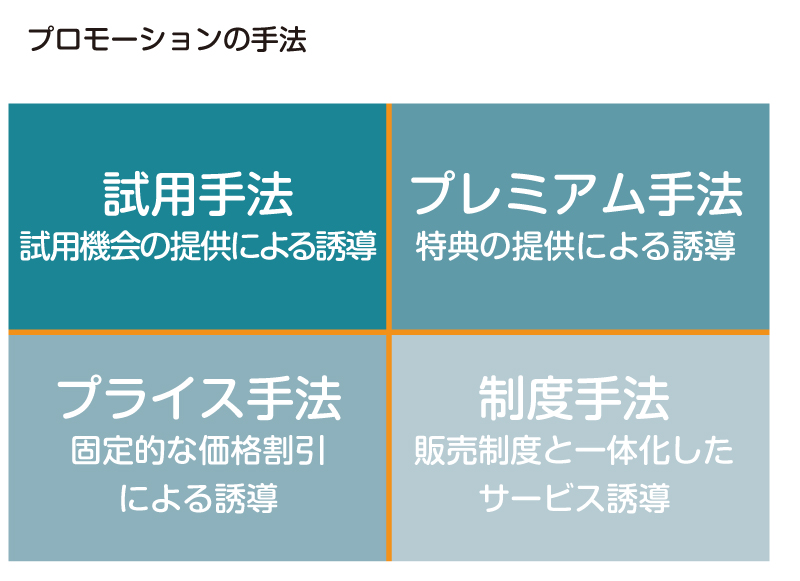

プロモーション手法には、プレミアム手法、試用手法、プライズ手法、制度手法などがあります。これらの手法を組み合わせることで、相乗効果を生み出すことができます。例えば、新商品のサンプリング(試用手法)と、購入者向けのポイント2倍キャンペーン(制度手法)を同時に実施することで、商品の認知度向上と購買意欲の促進を同時に狙うことができます。

プロモーションツールについても、マスコミ系、自社印刷物、グッズ系、ウェブ系、POP、イベントなど、多様な選択肢があります。近年では特に、デジタルマーケティングの発展に伴い、SNSやインフルエンサーマーケティングなどのオンラインツールの重要性が高まっています。これらのツールを効果的に組み合わせることで、オムニチャネルマーケティングを実現し、顧客接点を最大化することができます。

プロモーション活動の成功には、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定と、PDCAサイクルによる継続的な改善が欠かせません。売上高や顧客数の増加だけでなく、ブランド認知度や顧客満足度なども重要な指標となります。これらの指標を定期的に測定・分析し、プロモーション戦略の見直しや改善を行うことで、より効果的なマーケティング活動を実現することができます。

最後に、プロモーション活動は単発的なものではなく、長期的な視点で継続的に実施することが重要です。一時的な売上増加だけでなく、持続的な顧客関係の構築や、ブランド価値の向上を目指すことで、企業の長期的な成長につながるプロモーション戦略を展開することができます。

プロモーションの手法とツール

プロモーションを効果的に実施するためには、適切な手法とツールを選択し、組み合わせることが重要です。プロモーション戦略を立てる際には、ターゲット顧客や商品特性、予算などを考慮し、最適な手法とツールを選定する必要があります。

プロモーション手法には、大きく分けて4つのカテゴリーがあります。1つ目は「プレミアム手法」で、特典や景品の提供により購買意欲を促進します。2つ目は「試用手法」で、実際に商品を体験してもらう機会を提供します。3つ目は「プライズ手法」で、限定的な値引きによる誘導を行います。4つ目は「制度手法」で、販売制度の仕組みによりリピーターの獲得を目指します。

一方、プロモーションツールには、マスコミ系、自社印刷系、グッズ系、ウェブ系、POP、イベント、その他SP広告などがあります。これらのツールを活用することで、ブランド認知度の向上や販売促進を図ることができます。

効果的なプロモーション活動を展開するには、複数の手法とツールを組み合わせることが重要です。例えば、新商品のプロモーションを行う場合、マスコミ系ツールで広告を出しつつ、店頭でのPOPや試食会(試用手法)を実施し、さらにSNSを活用した情報発信を行うなど、多角的なアプローチが効果的です。

また、デジタルマーケティングの発展に伴い、オンラインプロモーションの重要性も増しています。ウェブサイトやSNSを活用したコンテンツマーケティングや、インフルエンサーマーケティングなど、新たなプロモーション手法も登場しています。

プロモーション活動の成功には、適切な手法とツールの選択に加え、ターゲット顧客のニーズや行動パターンを理解し、タイミングよく適切なメッセージを届けることが重要です。また、プロモーション効果の測定と分析を行い、継続的な改善を行うことで、より効果的なプロモーション戦略を構築することができます。

プロモーションの手法

例えば、あなたがパン屋で自分の店を持っていたとして、どのようなプロモーション手法を実践しますか。以下に、例を挙げてみましょう。

・店舗の前にのぼりを出し、視認性を高める

・おすすめ商品を書いた立て看板を入口に置き、来店を促進する

・チラシを作り近隣にポスティングし、地域密着型のマーケティングを展開する

・地元のコミュニティ誌に広告を出し、ローカルな顧客層にアプローチする

・季節商品の棚にPOPを付け、商品の魅力を視覚的に訴求する

・くじ引きにより店舗内で使用できる金券を渡し、顧客満足度を向上させる

・アンケートに回答してくれた客にオリジナルグッズを渡し、ブランド認知度を高める

・パンに合う献立やレシピを書いたカードを提供し、付加価値を創出する

・店舗内で試食品を提供し、商品の品質を直接アピールする

・当店のパンを使った無料のアレンジメニュー教室を開き、顧客エンゲージメントを強化する

・クーポン券を発行し、リピート購入を促進する

・夕方以降の時間帯にタイムセールを行い、在庫管理と売上向上を両立する

・毎月10日を感謝デーとして限定商品を出し、定期的な来店を促す

・ポイントカードを発行し、顧客ロイヤリティを醸成する

・ソーシャルメディアマーケティングとして、ツイッター(X)、インスタグラムで毎日情報を発信する

・リピーターの顧客にハガキでセール期間や新商品を案内し、個別化されたコミュニケーションを図る

工夫次第でまだまだ挙げることができるかもしれません。このようにプロモーションの手法にはさまざまなものがあります。ここではプロモーションの内容に着目した以下の4つの分類を用いて整理します。プロモーションに用いるツールについては後述します。

1. プレミアム手法

特典や景品の提供により購買意欲を促進する手法。来店者や購入者に対するおまけ、ノベルティグッズ、金券、プレゼントなどを提供し、来店や購買を促します。上記のパン屋の例では「くじ引きにより店舗内で使用できる金券を渡す」「アンケートに回答してくれた客にオリジナルグッズを渡す」「パンに合う献立やレシピを書いたカードを提供する」が該当します。

2. 試用手法

実際に商品を試してもらう機会を提供する手法。サンプル、試供品、体験会など、消費者に実際に体験してもらうことで購買につなげます。デモンストレーションによって使用方法を紹介する手法も含まれます。上記の例では「店舗内で試食品を提供する」「当店のパンを使った無料のアレンジメニュー教室を開く」が試用手法に当たります。

モニターに実際に商品を使用してもらい、満足度や改善点についてのアンケートとセットで行う手法も広く行われています。

3. プライス手法

限定的な値引きによる誘導。タイムセール、クーポン、キャッシュバック、増量キャンペーンなど、期間や対象者を限定した値引きを行うことにより購買意欲を高めます。上記の例では「クーポン券を発行する」「夕方以降の時間帯にタイムセールを行う」が該当します。

4. 制度手法

販売制度の仕組みによりリピーターにつなげる手法。会員制度、ポイントカード、固定的な特売デーなどの仕組みを使ってリピーターを獲得します。上記の例では「毎月10日を感謝デーとして限定商品を出す」「ポイントカードを発行する」がこれに当たります。

プロモーション手法を選定する前段階でのターゲットや地域などについての市場分析を踏まえて、それぞれの手法のメリット、デメリットを考慮し、複数の手法を組み合わせることでプロモーション効果を高めることができるのです。

プロモーションに使えるツール

プロモーションに用いるツールについても以下の7つに分類しながら整理していきます。先ほどのプロモーション手法と同様、それぞれのツールにはメリット、デメリットがあるため、複数のツールを採用することを前提に検討すると良いでしょう。

1. マスコミ系ツール

マスコミュニケーションを利用した広告。新聞、雑誌、テレビ、ラジオの4大媒体は影響力が大きいが費用もかかります。中小企業では、予算に応じて地域のミニコミ誌、フリーペーパー、コミュニティFMなども活発に利用しています。前述のパン屋の例では「地元のコミュニティ誌に広告を出す」が該当します。

2. 自社印刷ツール

チラシ、ポスター、パンフレット、カタログ、ハガキなど、自社で製作する印刷物。DM、新聞折込、ポスティングなどにより拡散するほか、訪問販売や展示販売のツールとしても使用頻度が高いでしょう。前述の例では「チラシを作り近隣にポスティングする」「リピーターの顧客にハガキでセール期間や新商品を案内する」がこれに当たります。

3. グッズ系ツール

ノベルティ、サンプル品など、来店者やイベントの際に配布するグッズ。自社商品のサンプル品の場合は費用を抑えられる反面、企業名や連絡先を入れたボールペン、カレンダーなどのノベルティグッズは制作費用がかかります。前述の例では「アンケートに回答してくれた客にオリジナルグッズを渡す」「店舗内で試食品を提供する」が該当します。

4. ウェブ系ツール

インターネットやSNSなど電子媒体の利用。リスティング広告、アフィリエイト広告といったウェブ広告と、オウンドメディア、動画投稿、SNS発信に代表される自社プロモーションとに分けられます。ウェブ系ツールは全般的に費用を抑えて始めることができますが、継続的に取り組む必要があります。前述の例では「ツイッター(X)、インスタグラムで毎日情報を発信する」がその例となります。

5. POP

主に小売店内外に設置するディスプレー、店内チラシ、スタンド、ポスター、パネル、マネキンなど。「Point of purchase advertising」の略で、購買時点広告、店頭広告と訳されます。

店舗外のPOPは呼び込みの役割があり、店舗内で商品の近くに設置するものは来店者に購買意思を決定させる役割と、どちらも非常に多く使用されています。

前述の例では「店舗の前にのぼりを出す」「おすすめ商品を書いた立て看板を入口に置く」「季節商品の棚にPOPを付ける」と複数のツールを使用しています。

6. イベント

イベント、展示会、物産展などへの出展。来訪者と直接コミュニケーションを取ることができるツールであり、パブリックリレーションズ(PR)とSPを同時に実施することができます。前述の例では「当店のパンを使った無料のアレンジメニュー教室を開く」がその好例です。

7. その他SP広告

上記のマスコミ系、ウェブ広告、POP以外の広告ツール。看板、デジタルサイネージなどの屋外広告、電車、バス、ラッピングカーなどの交通広告などがあります。

これらのプロモーションツールを効果的に組み合わせることで、より強力なマーケティング戦略を構築することができます。例えば、ウェブ系ツールとイベントを連携させることで、オンラインとオフラインの相乗効果を生み出すことが可能です。また、自社印刷ツールとPOPを一貫したデザインで作成することで、ブランドイメージの統一性を高めることができます。プロモーションの成功には、これらのツールを適切に選択し、効果的に活用することが重要です。

まとめ

プロモーションは、マーケティングの4Pの一つとして重要な役割を果たしています。本稿では、プロモーションの定義や種類、PRや広告との違いなどを詳しく解説しました。プロモーションという言葉は日常的に使用されていますが、PR、広報、広告といったマーケティングの現場で使われる周辺の言葉と混同されやすいため、それぞれの定義と違い、目的を理解することが求められます。

プロモーションには広義と狭義の2つの意味があり、特に狭義のプロモーションであるセールス・プロモーション(SP)は、購買の直接的な動機づけを最大の目的としています。効果的なプロモーションを行うためには、戦略的なアプローチが必要です。市場分析、ターゲティング、ポジショニングなどのステップを踏まえ、適切なプロモーション手法やツールを選択しましょう。

プロモーションの手法には、プレミアム手法、試用手法、プライズ手法、制度手法などがあり、それぞれの特徴を理解して活用することが大切です。また、プロモーションツールも多岐にわたり、マスコミ系ツール、自社印刷ツール、グッズ系ツール、ウェブ系ツール、POP、イベントなど、様々な選択肢があります。

企業の業績に直結するマーケティング活動であるプロモーションは、常に新しい手法やツールの開発、ユニークな運用方法が求められています。本稿で解説したプロモーションの意義や定義を踏まえ、自社に最適なプロモーション戦略を策定することで、事業拡大につなげることができるでしょう。マーケティングミックスの観点から、他の3P(Product、Price、Place)とのバランスも考慮しながら、効果的なプロモーション活動を展開することが成功への鍵となります。