景品表示法とは、企業による不当な広告の掲示や、過大な景品・プレゼントの提供を防ぐための法律です。マーケティングを行ううえで、景品表示法の遵守は欠かせません。この記事では、景品表示法の基礎知識・違反事例や罰則・マーケティング実践時の注意点などを解説します。

マーケターやクリエイターが法令を遵守しながら効果的なマーケティングを行えるよう、具体的な事例や最新の動向もお伝えします。

目次

景品表示法とマーケティングの関係性

質の高い商品やサービスは、多くの消費者が求めるものです。マーケターやクリエイターは、訴求のために商品の魅力をアピールします。それでは事実と異なるにも関わらず、商品をより良く、より優れたものに見せかけるとどうなるでしょうか。

景品表示法は、不当な商品の表示、および過大な景品類から消費者の利益を守る法律です。企業の商品やサービスの宣伝を行うマーケターやクリエイターは、消費者のための法令を正しく理解し、遵守しなければなりません。

景品表示法というと、医療や健康、金融など、YMYL(お金・生活・健康などのジャンル)分野での違反事例が目につきやすいため、それ以外のサービス提供事業者には縁がないという印象を受けますが、決して他人事ではありません。景品表示法の違反には罰則も定められおり、自社ブランドに傷がつく可能性も十分にあります。

マーケターの皆さんは、ここで紹介する内容を確認し、法令遵守の重要性や違反のリスクについて学んでいきましょう。

関連記事

・【2024年最新】SEOとは?基礎知識と具体的な施策を詳しく解説(Google検索品質評価ガイドラインの項目「YMYL」)

・ブランディングとは?意味やマーケティングとの違い、成功事例と効果

景品表示法の基礎知識

景品表示法は、主に消費者庁・公正取引委員会が管轄する法律です。市場の変化に合わせて、たびたび法改正も行われています。直近では、2024年10月1日から法改正が行われました。

出典:景品表示法(消費者庁)

まず、法律についての基礎知識を見ていきます。

景品表示法の目的と概要

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。略して「景表法」とも呼ばれています。

同法の目的は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」と定められています(第一条より引用)。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第一条(e-Gov 法令検索)

簡単にいうと、景品表示法は、消費者の選択の自由や利益を守るために定められた、商品表示や景品類に関する法律です。

規制対象となる表示の種類

同法の規制の対象となる「表示」は、価格や品質をはじめ、商品・サービスの内容を消費者に知らせる要素全般を意味します。たとえば食品であれば原材料、電子機器であれば消費電力も「表示」の一種です。

規制対象となる表示の種類は、以下の3つに大別されます。

● 優良誤認表示

● 有利誤認表示

● その他誤認されるおそれのある表示

これらについては、のちほど詳しく説明します。

景品規制の基本ルール

景品とは、顧客誘引を目的として、取引にともない提供される物品や金銭を指します。景品表示法では、景品類の最高額や総額を規制しています。

この規制は、景品で勧誘された消費者が質の悪い商品やサービスによって不利益を被らないようにするためのものです。また、企業が景品に関する競争に走り、本来の商品やサービスの充実に注力しなくなる事態を防ぐことも狙っています。

景品は以下の3つの方法で提供されます。

● 一般懸賞

● 共同懸賞

● 総付景品

これらについては、のちほど詳しく説明します。

各種の用語解説

「優良誤認表示」「有利誤認表示」をはじめ、景品表示法で登場する各種の用語について解説します。

優良誤認表示とは

優良誤認表示とは、「品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す」表示です。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第五条一号(e-Gov 法令検索)

簡単に言い換えると、実態とは異なるものの、優れた商品であるかのように見せかける表示を意味します。

優良誤認表示で示す「品質」は、商品に関する成分や性質のことです。成分には、原材料や添加物が含まれ、性質には鮮度や性能・効能などが含まれます。

また「規格」は、商品の等級などを指します。規格には、基準を満たすと自動的に付与されるものや、認証を通じて表示が許可されるものがあります。たとえば国が品質基準を定めた「JIS規格」は一例です。

「その他の内容」には、品質や規格に関係する要素が含まれます。原産地や製造方法、各種コンテストやアワードなどの受賞歴などが含まれます。たとえば、以下のような事例は、優良誤認表示にあたります。

● 「実際はブランド牛でないにも関わらず、ブランド牛であるかのように牛肉を販売」

● 「実際は走行距離10万キロメートルなのに、3万キロであるかのように中古車を販売」

不実証広告規制とは

不実証広告規制は、合理的な裏付けなく高い効能・性能をうたう広告・宣伝を規制するものです。消費者庁は企業に対し、優良誤認表示に当たるか否かを判断するため、表示に関する根拠を示した資料の提出を求められます。

提出する資料には、以下の2点が求められます。

● 客観的に示された根拠である

● 表示されている内容と、実証された内容が適切に対応している

これらを満たしていなければ、優良誤認表示として規制の対象となります。以下のような事例は、不実証広告規制の対象となります。

● 「食事制限をしなくても痩せられるとするサプリメントに、客観的な根拠がない」

● 「身の回りのウイルスを除去するとされる除菌グッズに、客観的な根拠がない」

有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される」表示です。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第五条二号(e-Gov 法令検索)

簡単に言い換えると、事実と異なるにも関わらず、他社のサービスよりもお得であると消費者に訴求することを意味します。以下のような事例は、有利誤認表示にあたります。

● 「他社の携帯料金割引サービスを除外して、自社の料金プランが最も安いように見せかける」

● 「他社と差異がないにも関わらず、内容量が他社の2倍であるかのように見せかける」

その他の誤認の恐れがある表示

特に誤認につながる恐れがあるものとして、以下の6つの表示に規制を設けています。

無果汁の清涼飲料水等についての表示

清涼飲料水で、無果汁、無果肉であることを明瞭に記載しない場合、果物のイメージを用いた表示・果実名を用いた商品名は使用できません。

商品の原産国に関する不当な表示

商品の原産国について、消費者が原産国を判別することが困難な場合、非原産国の地名やイメージ、国旗などは使用できません。

消費者信用の融資費用に関する不当な表示

金融商品などで実質年率を明示しない場合、融資費用の率、および額については表示できません。

不動産のおとり広告に関する表示

不動産商品において、実在しない物件や、実在するが取引対象となり得ない物件、取引の意思がない物件を表示し、顧客を誘引する行為は規制の対象となります。

おとり広告に関する表示

取引が成立しない状態(取引の準備をしていない・実際には取引の意思がないなど)であるにも関わらず、当該商品・サービスに関する表示を行い、顧客を誘引する行為は規制の対象となります。

有料老人ホームに関する不当な表示

有料老人ホームについて、居室住み替えの条件や介護サービスの提供者、夜間の職員数などが明瞭に示されない表示は不当とされます。

景品類の制限および禁止とは

景品類は、以下の提供方法に応じて最高額・総額の制限が設けられています。

一般懸賞

くじをはじめとした抽選など、偶然性のある懸賞、またはクイズの正誤といった優劣によって景品提供の可否を決定する懸賞などが「一般懸賞」に該当します。

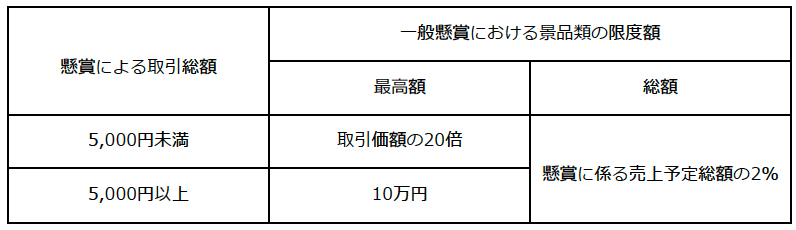

一般懸賞の限度額は以下のとおりです。

共同懸賞

商店街や商業施設、市町村などに属する事業者の相当多数が共同で実施する懸賞を共同懸賞といいます。商店街で実施する福引などが該当します。

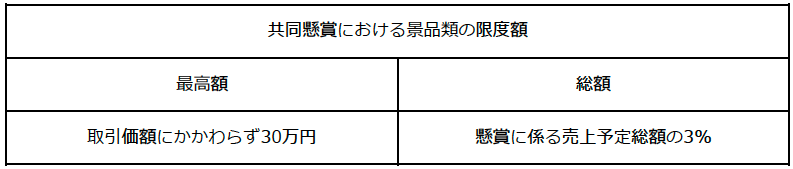

共同懸賞の限度額は以下のとおりです。

総付(そうづけ)景品

懸賞によらず、サービスを利用した顧客全員に景品を提供するのが「総付(そうづけ)懸賞」です。

「ガソリンを給油したお客様全員に〇〇をプレゼント」「ご来店感謝サービスとして〇〇を提供」といったものは総付景品になります。

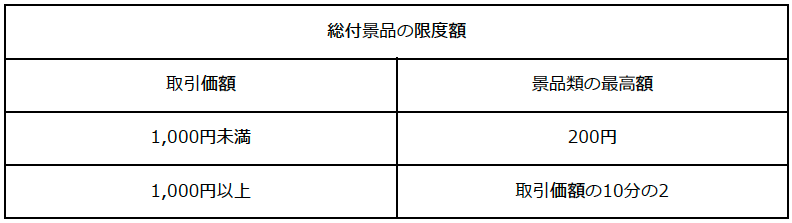

総付懸賞の限度額は以下のとおりです。

公正競争規約とは

公正競争規約とは、各業界がそれぞれの商品特性や実態に応じて、表示・景品について独自に定めた規約です。規約の設定には消費者庁長官・公正取引委員会の認可が必要であり、以下の条件を満たしていなければなりません。

● 消費者の合理的・自主的な選択を妨げない

● 消費者および関連事業者の利益を妨げない

● 不当に差別的ではない

● 規約への参加および脱退を不当に妨げない

景品表示法はすべての事業に適用される、やや抽象的な法律です。公正競争規約の存在により、各業界での表示・景品に関するルールがより具体化されます。

景品表示法の代表的な違反事例と罰則

景品表示法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

ここでは有利誤認表示の事例、および課徴金制度の概要と適用事例を見ていきます。

有利誤認表示の事例

消費者庁表示対策課の違反事例集では、以下のような表示を有利誤認表示とし、サービス事業者に対する措置命令が下っています。

● 実態よりも月額利用料金を安く見せるモバイルデータ通信サービスの広告

● 実態よりも多額の利益を得られるように見せる太陽光発電システムの広告

● カタログ写真と同等のコーディネートが可能であるように「レンタルセット価格」を記載した振袖レンタルサービスの広告

● 実態よりも安く歯列矯正を受けられるように見せる歯科の広告

● サービス利用に際し必要となる入会金の記載をしなかった家庭教師派遣サービスの広告

● 通常時の価格を引き上げたうえで半額にした商品を、通常時の価格から半額で販売するように見せる食品販売の広告

● 実態よりも多くの当選者が出るように見せる漫画雑誌上の懸賞企画

● 特定期間内に限り値引きをするように見せながら、実際にはほとんどの期間で値引きを実施していた通信講座の広告

有利誤認表示に関わる事例のほとんどは、実態よりも割安になる、利益を得られる、などの表示です。通信講座の事例に関しても、実態と異なるという点においては、不当に顧客を誘引し、自主的な選択を妨害していると言えます。

出典:景品表示法における違反事例集(消費者庁表示対策課、2016年2月)

措置命令とは、景品表示法違反があったと認められた際、消費者庁が企業に対して命じる罰則です。

措置命令には、主に以下の内容が含まれます。

● 一般消費者に対し、法律違反があった事実を周知徹底し、誤認を排除すること

● 再発防止策を講じること

● 同様の違反を繰り返さないこと

なお、措置命令に応じなかった場合、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されます。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第四十六条(e-Gov 法令検索)

課徴金制度の概要と適用事例

優良誤認表示および有利誤認表示であると認められた表示については「課徴金対象行為」となります。この際の事業者は、不当な表示によって得た売上額の3%を課徴金として納付しなければなりません。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第八条(e-Gov 法令検索)

直近では2024年5月28日、電気料金プランを実態よりも安価に見せる行為のあった中国電力株式会社に対し、およそ16億5,500万円の課徴金納付命令が下りました。

出典:中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(消費者庁)

広告・コンテンツマーケティングにおける注意点

マーケターが広告を打ち出すとき、景品表示法のどのような点に注意すべきでしょうか。ここでは、以下3点について見ていきます。

● No.1表記のマーケティング効果と摘発後のイメージ低下の事例から学ぶ

● ステルスマーケティング規制とは

● インフルエンサー・アフィリエイター活用の注意点

関連記事:コンテンツマーケティングとは?基本的な概念から実践までを解説します

No.1表記のマーケティング効果と摘発後のイメージ低下の事例から学ぶ

インターネットやテレビコマーシャルなど、さまざまな媒体で「業界売り上げNo.1」「口コミサイト◯◯の△△部門ランキング第1位」などの宣伝文言をよく見かけます。

消費者庁の調査によると、「No.1」の表示は、消費者の意思決定におおむね前向きな影響を及ぼしているということがわかっています。

出典:No.1表示に関する実態調査報告書(消費者庁表示対策課)

しかしながら、客観的な根拠に基づかない「No.1」の表示は、景品表示法の観点からすると問題のある行為です。

GMOインターネットグループ株式会社の実施したアンケートによれば、消費者庁から根拠なき「No.1」表示の取り締まりを受けた商品・サービスには厳しい意見が多く寄せられています。

出典:No.1表記・広告実態自主調査(GMOインターネットグループ株式会社)

信用できない、消費者を騙しているように見えるといった意見もあり、「No.1」を根拠なく用いてしまうと、大幅なイメージの毀損につながるリスクが浮かび上がります。

「No.1」の表記は効果的な宣伝方法ですが、十分な根拠となるデータを用意したうえで広告に活かしましょう。

ステルスマーケティング規制とは

令和5年10月より、ステルスマーケティングが景品表示法違反として取り締まりを受けるようになりました。広告ということを明示せず、あたかも第三者の感想に見せかけて顧客を誘引する手法が、ステルスマーケティングと呼ばれるものです。

テレビコマーシャルやチラシなどで商品広告を目にした場合、「広告だから、おおげさに言っているだろう」として消費者は情報を受け取ります。しかし、広告の体裁を取っていない・明示していない形で特定の商品をアピールした場合、消費者は「広告ではないから、これは本当にいいものなのかもしれない」と勘違いをしてしまいます。

ステルスマーケティングは、消費者の合理的・自主的な判断を妨げる行為です。消費者が不利益を被らないよう、商品を宣伝する際は、「広告」や「PR」の表記をするなど、広告であることを明瞭にしましょう。

関連記事:ステマ(ステルスマーケティング)とは?意味や規制、事例について簡単に解説

インフルエンサー・アフィリエイター活用の注意点

著名人がプロモーションに及ぶ行為自体は、法律違反には当たりません。

問題になるのは、企業側が「商品のプロモーションだという事実を隠して情報発信してほしい」といった指示を出している場合です。

広告を閲覧したユーザーがプロモーションであると理解できるよう「このページ(動画)には広告が含まれています」などと文言を記載しなければなりません。

アフィリエイターに広告の掲載を依頼するときも、同様の注意が必要になります。

関連記事

・インフルエンサーとは?インフルエンサーマーケティングが加速した背景

・アフィリエイトとは?仕組みと始め方や収益化のポイント

SNS広告での留意事項

ユーザーとの距離が近く、集客力の向上も見込めるSNSですが、各SNSのガイドラインを守り、適切な運用を続けなければ景表法の違反につながります。

たとえば「当社商品を購入のうえ、感想を投稿した方に〇〇をプレゼント」など、取引が発生する方式の懸賞は法律上取り締まりの対象となります。各種の懸賞の限度額は必ず守りましょう。

なお、いいね・フォローなどの行為は取引には当たりません。

また、前述したインフルエンサーやアフィリエイターのケースと同様に、ステルスマーケティングにならないよう、広告であることは明示しましょう。

関連記事

・SNSマーケティングとは?成功事例や始め方のポイントを解説

・YouTube広告の基本!種類や出し方、配信の流れまで解説します!

業界別の景品表示法ガイドライン

続いては、業界別に景品表示法上の注意点を解説します。そして、公正競争規約に関連する「公正マーク」についても紹介します。

EC業界における注意点

ECサイトでは「打消し表示」をする場合に注意が必要です。「個人の感想です」「写真は実物と異なる場合があります」をはじめとした文言の記載が、打消し表示にあたります。

打消し表示は、商品に関する例外や使用感の違いを示すことで、誤解を防ぐ役割を果たします。ただし、打消し表示があるからといって、商品の魅力や効果などを不当に強調してよいわけではありません。打ち消し表示が小さすぎたり、見づらかったりすると、景品表示法に違反する可能性があります。

美容・健康業界の特殊性

美容・健康業界では、医薬品に類する効能を標ぼうした商品が多くみられます。それらの商品については、医薬品医療機器等法(薬機法)で定める承認を受けたうえでなければ、効果の宣伝・表示はできません。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第六十八条)(e-Gov 法令検索)

また、保健用途に適すると称する食品の販売に際しては、健康増進法上、消費者庁長官の認可を受ける必要があります。

美容や健康にまつわる商品の広告は、景品表示法以外の法律も関わってくることから、ほかの業界よりも法律関係の知見が多く求められます。

その他サービス業における表示の考え方

投資商品を扱う場合は「金融商品取引法」、パック旅行を提供する場合は「旅行業法」が関わります。

たとえば金融商品取引法では、証券市場の公平性を担保するために「損失補てん」を禁止行為としています。投資商品によって顧客に利益が生じなかった際、その損失を補う行為です。

金融商品取引業者が景品を提供する際は、損失補てんに該当する恐れのあるものを避ける必要があります。

また旅行業法においては、誇大広告を禁止する旨が示されています。

扱う商品やサービスによって、広告表示に関する決まりも変化します。自分が携わる業界のルールを確認してみましょう。

公正マークとは

スーパーマーケットなどの売り場で「公正」と書かれた牛乳パックを見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。公正マークは、公正競争規約に基づき、正しい表示がされていると認証された商品に付随するものです。

たとえば牛乳の場合「原産地を商品名に使うときは、その地域の生乳を100%使用する」「加工乳や乳飲料には『牛乳』という名前を使えない」など、表示に関する細かい規定がいくつもあります。

公正マークは、牛乳以外にも、食用塩や鶏卵、防虫剤など、さまざまな商品に表示されています。

企業における景品表示法対策のステップ

景品表示法を遵守するために、マーケティングではどのような取り組みをすれば良いのでしょうか。そこで、コンプライアンス体制の構築方法や、広告審査のチェックポイント、弁護士や専門家との連携の重要性などを解説します。

コンプライアンス体制の構築

企業では、景品表示法遵守の重要性と違反リスクを、組織全体で把握・共有することが重要です。

まずはコンプライアンス体制の構築責任者を設置し、コンプライアンス問題発生時の対応・問題発生予防のための対策など、社内規定やリスク管理体制を整備しましょう。

関連記事:レピュテーションリスクとは?意味や原因、事例を分かりやすく解説

広告審査のチェックポイント

社内で実施する広告審査では、不当な表示によって顧客を誘引していないか、誇大表現ではないか、など、法令に沿った審査をしなければなりません。

景品表示法に基づいたチェックリストを作成し、マニュアル化した審査を行えば、判断のぶれがなくなります。

法律違反のリスクを少しでも軽減するため、広告の内容にわずかでも疑問を感じた際には、指摘・差し替えをすみやかに行いましょう。

広告審査は主観的な判断に委ねられる側面もあるため、可能な限り第三者も交えた複数人で広告審査を実施することをおすすめします。

弁護士や専門家との連携の重要性

組織の規模によっては、コンプライアンスの専門家を外部に設置することもおすすめです。

弁護士をはじめとした法律の専門家と連携を取れば、コンプライアンス問題の対応・予防の安定感が増します。また外部にコンプライアンス領域を委託することで、自社の業務を削減できるでしょう。

最新の法改正と今後の動向・傾向

法律は、社会の変化によって改正されるものです。景品表示法も、前述したステルスマーケティングに関する事項が2023年10月より盛り込まれ、翌年の2024年にも法改正が行われました。そこで近年の法改正の傾向を見ていきましょう。

2023年ステルスマーケティング規制の施行背景

日本国内において、ステルスマーケティングは2023年以前から問題視されていましたが、法的な規制はありませんでした。インターネット上での口コミ・レビューが増えたことで、内容に関するルールを設ける必要性が高まり、法律で規制することが決まりました。

海外におけるステマ規制動向

海外では、日本よりもいち早くステルスマーケティングに対する規制が行われています。

EU諸国では2005年に「不公正取引方法指令」が発表され、商業情報の開示義務が強調されました。アメリカでも2015年に「欺瞞的な広告に関する方針」が策定され、プロモーションであることを明示しない広告を「欺瞞的」としています。

関連資料:【2025年施行】人事関連の法改正まとめ:リード獲得のためのコンテンツ制作ガイド

まとめ:適切なマーケティング活動のために

今回は、マーケターが理解しておくべき景品表示法について、包括的に紹介しました。法令を遵守した健全な宣伝活動を心がければ、企業のイメージダウンやブランド毀損などのリスクを最小限に抑えられます。広告表示に関する基礎知識として、この記事の内容をお役立てください。