情報化社会の進展とともに、教育現場でのICT(情報通信技術)の活用が急速に進んでいます。2020年からのコロナ禍をきっかけに、オンライン授業やデジタル教材の活用が加速したことで、ICTはもはや教育現場において不可欠な要素となりました。

本記事では、ICT教育の基本的な概念から、メリットとデメリット、最新の実践事例、文部科学省の取り組みまでを詳しく解説します。この記事を読むことで、ICT教育の全体像を把握でき、教育現場でのICT活用への理解が深まるでしょう。ぜひご一読ください。

目次

ICT教育とは

ICT教育とは、ICT(情報通信技術)を活用して、従来の授業方法や学習環境を刷新し、より効果的な学びを実現する取り組みのことです。従来のアナログ中心の教育手法から脱却し、デジタル機器やインターネットを効果的に取り入れることで、より豊かな学習環境の提供を目指しています。

デジタルを活用した教育のこと

ICT教育では、デジタル機器やインターネットを活用し、教育の質や効率を高めることを目指しています。例えば、タブレット端末を使って一人ひとりが自分のペースで学習したり、オンラインで遠隔地の学校と交流授業を行ったり、デジタル教材を使って視覚的に分かりやすく学んだりすることが可能になります。

2018年に行われたOECD(経済協力開発機構)による「生徒の学習到達度調査(PISA)」では、日本の学校でのデジタル機器の使用頻度は、調査対象の50カ国・地域の中で最下位でした。こうした状況を改善するため、「GIGAスクール構想」として政府がICT教育を主導して推進するようになりました。

ICTは情報処理・通信技術の総称

ICTとは、「Information and Communication Technology:情報通信技術」の略称で、情報処理や通信に関する技術の総称です。従来は「Information Technology:情報技術」の略称であるITという言葉が一般的でしたが、コミュニケーションの重要性が認識されるようになり、Communicationを加えたICTという用語が広く使われるようになりました。

教育現場では、単に情報を処理するだけでなく、その情報を共有し協働して活用する力を育むという観点から、ITよりもICTという言葉が多く用いられています。

関連記事:ICTとは?意味や技術の解説、上手く活用する方法やメリット、企業での事例を紹介

文部科学省が推進するICT教育

上述したように2018年時点では、ICT教育において諸外国に大幅に後れを取っていた日本ですが、現在、文部科学省は、21世紀を生きる子どもたちに必要な力を育むため、ICT教育の推進に積極的に取り組んでいます。特に2019年に打ち出した「GIGAスクール構想」は、日本の教育におけるICT活用の転換点となりました。

GIGAスクール構想

GIGAスクール構想は、「Global and Innovation Gateway for All:すべての児童生徒のための世界につながる革新的な扉」の略称で、2019年に文部科学省が打ち出した政策です。GIGAスクール構想では、全国の小中学校や高等学校において、児童生徒1人1台の学習用端末と高速大容量な通信ネットワークの一体的な整備を目指しています。

当初は2023年度までの5年間で段階的に整備する計画でしたが、2020年のコロナ禍により計画が前倒しされ、迅速な整備が行われました。これにより、全国の児童生徒に1人1台のタブレット端末が配布され、高速大容量のネットワーク環境が整備されています。

また、GIGAスクール構想の目的は、単に機器を整備するだけでなく、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現し、児童生徒の可能性を最大限に引き出すことも含まれます。すべての子どもたちが、場所や時間を問わず、質の高い教育を受けられる環境を整えることで、政府が提唱する「Society 5.0」時代に必要な創造性や問題解決能力を育成することを目指しています。

ICT教育の大きな課題は

このようにICT環境の整備が進む一方で、その効果的な活用には課題も存在します。

もっとも大きな課題は、教員の指導力が問われる点です。

教員の指導力が問われる

ICT教育を効果的に実施するためには、教員自身がICTを適切に活用できる能力が不可欠です。単にデバイスの操作ができるだけでなく、ICTを活用した効果的な授業設計や、児童生徒の情報モラル教育、さらにはトラブル発生時の対応など、幅広いデジタルリテラシーが求められます。

特に年配の教員の中には、デジタル機器の操作に不慣れな方も多く、システムや操作方法を理解するまでに時間がかかるケースも少なくありません。また、従来の教育方法からの転換を迫られることで、心理的な抵抗感を持つ教員もいるでしょう。

こうした課題に対応するため、文部科学省は「教育の情報化に関する手引」の作成・公表や、教職員支援機構による「学校教育の情報化指導者養成研修」の実施など、教員のICT活用指導力向上のための支援を行っています。また、各教育委員会で、ICT支援員の配置や教員向け研修の充実など、サポート体制の強化が進められています。

ICT教育のメリット

そもそも、なぜICT教育を推し進める必要があるのでしょうか。ICT教育の導入は、従来の教育方法に比べどのようなメリットをもたらすのでしょうか。

ここでは、代表的な4つのメリットを解説します。

授業の質が上がる

ICT教育のメリットの1つ目は、授業の質が上がることです。

ICTの活用により、従来の授業では難しかった表現や説明が可能になり、授業の質を高められます。例えば、理科の授業で実験の様子を動画で見せたり、算数・数学の授業においてアニメーションで動かしながら図形の性質を説明したりすることが可能です。

また、教員は授業中の板書の時間を削減でき、より多くの時間を生徒とのコミュニケーションや個別指導に充てられるようになります。こうした取り組みにより、授業の質が向上し、学習内容の定着につながります。

生徒の意欲向上

ICT教育のメリットの2つ目は、生徒の意欲向上が期待できることです。

まず、タブレットやパソコンなどのデジタル機器を使うこと自体が多くの子どもたちにとって魅力的であり、興味を引きつけます。ゲーム要素が取り入れられていたり、子どもたちが主体的に操作できたりするマルチメディア教材は、従来の教科書や黒板だけの授業よりも理解を促す効果が期待できるでしょう。

また、タブレットやデジタル教材を用いることで、一人ひとりが自分のペースで学習を進められるようになります。理解度に合わせて学習できることで、「分からないからあきらめる」という状況を減らし、学習への前向きな姿勢を育むことが可能です。

リテラシーの育成

ICT教育のメリットの3つ目は、デジタルリテラシーの育成です。

ICT教育は、現代社会で必要とされるデジタルリテラシーを育成する上で重要な役割を果たします。デジタルリテラシーとは、デジタル機器やインターネット、SNSなどの適切な活用や情報の正しい評価・選択、セキュリティやプライバシーの配慮などを行える能力のことです。

例えば、インターネットでの調べ学習を行う際に、信頼性の高い情報源を見分ける力や、著作権や個人情報保護などの情報モラルを学べます。ICT教育は、子どもたちがこれからのデジタル社会を生き抜くための基礎的なリテラシーを育む機会としても有効です。

関連記事

・SNSとは?2025年版の最新一覧:種類・特徴・目的別に徹底比較

・ポリコレの意味とは?マーケ・広報・人事が企業活動で炎上しないためのポイントを解説

・デジタルタトゥーの意味や企業事例、消し方を解説

協働学習の促進

ICT教育のメリットの4つ目は、協働学習の促進です。

ICTツールの活用により、児童生徒同士の協働学習がより活発になります。例えば、オンラインでグループワークをしたり、共同でプレゼンテーション資料を作成したりすることで、意見交換や情報共有できる環境を整えることが可能です。

また、テレビ会議システムを使った離れた地域の学校との合同授業や、海外の学校との国際交流により、多様な価値観や文化に触れる機会も増えています。こうした協働学習は、社会に出てから求められるコミュニケーション能力やチームワーク力、リーダーシップなどのスキルを育む機会となっています。

ICT教育のデメリット

上記のように、ICT教育は、児童や生徒にとって多くのメリットがあります。しかしその一方で、導入にともなう課題やリスクがある点も理解しておくことが重要です。

ここでは、ICT教育の主な4つのデメリットを解説します。

プライバシーとセキュリティの課題

ICT教育のデメリットの1つ目は、プライバシーとセキュリティの課題です。

ICT教育では、生徒の個人情報や学習データがデジタル化され、ネットワーク上でやり取りされます。そのため、不正アクセスやマルウェア感染による情報漏えい、プライバシー侵害のリスクがつきまといます。特に、学習履歴や成績データなどのセンシティブな情報が漏えいした場合、深刻な問題につながる恐れがあります。

文部科学省は、こうした課題に対応するため、フィルタリングなどの普及活動や、「e-ネットキャラバン」などの安全・安心な利用に関する講座を実施しています。

トラブルに巻き込まれる恐れ

ICT教育のデメリットの2つ目は、児童生徒がトラブルに巻き込まれる恐れがあることです。

SNSでのいじめや誹謗中傷、不適切なコンテンツへのアクセス、個人情報の流出、オンラインゲームへの依存などさまざまな問題が考えられるでしょう。

学校で配布されたタブレット端末を家庭に持ち帰って使用する場合、学校側の管理が届きにくくなるため、より注意が必要です。特に低年齢の児童の場合、インターネットの危険性を十分に理解できていないことも多く、保護者の監督や適切なフィルタリングが重要になります。

関連記事:nsfw(エヌエスエフダブリュー)とは?意味を理解しやすく解説

想像力などが低下する恐れ

ICT教育のデメリットの3つ目は、想像力などが低下する恐れがあることです。

デジタル機器やインターネットに頼りすぎることで、子どもたちの想像力や自分で書く力、考える力などが低下する可能性を懸念する声もあります。すぐに答えを検索できる環境では、じっくり考えたり、試行錯誤したりする機会が減少すると考えられるためです。

また、手書きの機会が減ることで、自分で書く力が身に付かなくなることも懸念されます。ICTの活用と従来の教育手法をバランスよく組み合わせ、デジタルとアナログ、オンラインとオフラインを適切に使い分けていくことが重要です。

導入コストがかかる

ICT教育のデメリットの4つ目は、導入コストがかかることです。

ICT教育を実施するためには、パソコンやタブレットなどのハードウェアやソフトウェアの導入・更新費用、メンテナンス費用など、相当の経済的コストがかかります。GIGAスクール構想で一斉に整備が進んだものの、ICT機器は数年で更新が必要になるため、継続的な予算確保が課題です。

また、教員の研修や技術サポートスタッフの配置など、人的リソースに関するコストの考慮も必要です。コストを抑えつつ、効果的なICT教育を実現するための創意工夫が各自治体や学校に求められています。

ICT教育の実践事例

現在、文部科学省のGIGAスクール構想にもとづき、全国の学校や自治体では、さまざまなICT教育の実践が進められています。中には、先進的で優れた事例も少なくありません。

以下に、注目すべき実践事例を紹介します。

渋谷区ICT教育システム「渋谷区モデル」

「渋谷区モデル」とは、東京都渋谷区が全国の自治体に先駆けて導入した先進的なICT教育システムを指します。

渋谷区では、文部科学省が「GIGAスクール構想」を打ち出す2年前の2017年9月から、児童生徒1人1台のタブレット端末環境の導入を推進してきました。渋谷区が早期にICT教育に取り組んだ背景には、区長が2017年12月にエストニアを視察した際、日本のICT教育の遅れに強い危機感を覚えたことがあったといいます。

渋谷区モデルの特徴として、家庭環境による差が生じないよう、Wi-Fiだけでなくセルラーモデルを採用していることが挙げられます。また、多くの自治体が不適切な利用などを懸念して端末の持ち帰りを禁止する中、渋谷区ではセキュリティの担保や利用時間の制限をした上で、積極的に持ち帰りを推奨しています。

2022年度からは、教育データの活用にも着手し、情報をまとめて可視化した「教育ダッシュボード」を区立小中学校全26校に導入しました。渋谷区は、みずからの知見やノウハウを他の自治体にも共有することで、日本全体の教育ICT化を進める役割も担っています。

文部科学省は「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」を発表

文部科学省は毎年「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」を実施し、全国の学校のICT環境整備状況や活用状況を把握・公表しています。令和5年の調査結果からは、GIGAスクール構想の推進により、ICT教育の環境整備が着実に進んでいることが読み取れます。

具体的には、児童生徒1人あたりの学習者用コンピュータ台数が、全都道府県でGIGAスクール構想の目標である1人1台を上回りました。また、教員のICT活用指導力も年々向上しており、ハード・ソフトの両面でICT教育環境の整備が進んでいます。

一方で、地域別のデータによると、都道府県や自治体によってICT環境の整備状況に差があることも事実です。政府は、地方財政措置などにより地域格差の是正を進めています。

参考:文部科学省|令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)

文部科学省は「StuDX Style」で事例を紹介

文部科学省は「StuDX Style」というウェブサイトを通じて、全国各地のICT教育の優れた実践事例を紹介しています。StuDX Styleでは、教科別・学年別・活用シーン別など、さまざまな切り口で事例が整理されており、自校の状況に合わせた実践のヒントを得られるでしょう。

例えば、タブレットを活用した協働学習やプログラミング教育の実践例、遠隔教育の取り組みなど、多様な事例が掲載されています。単に事例を紹介するだけでなく、教育的意図や実践のポイントなども解説されているので、ICT活用指導力の向上をお考えなら、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

ICT教育に力を入れている企業

ここまでに紹介したのは、文部科学省のGIGAスクール構想や、それにもとづく各自治体のICT教育の取り組みについてでしたが、ICT教育の普及にともない、民間企業も教育分野に積極的に参入しています。

ここでは、教育業界で注目されているEdTech(エドテック)の概念と具体例を紹介しましょう。

EdTech(エドテック)とは

EdTech(エドテック)とは、Education(教育)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、テクノロジーを活用して教育の課題を解決したり、学びの質を向上させたりするサービスや製品、企業のことです。AIやビッグデータ、AR/VR、クラウドコンピューティングなどの最新技術を活用し、個別最適化された学習や時間・場所に縛られない学習機会を提供します。

EdTechの代表的なものは以下のとおりです。

| パーソナライズド・ラーニング | AIなどを活用して一人ひとりの理解度や学習スタイルに合わせた学習を提供 |

| アダプティブ・ラーニング | 学習者の理解度に応じて問題の難易度を自動調整する仕組み |

| 学習データの可視化 | 学習履歴や成績を蓄積・分析し、効果的な学習方法を提案 |

| ゲーミフィケーション | ゲーム要素を取り入れて学習意欲を高める工夫 |

| 遠隔教育 | 地理的・時間的制約を超えた学習機会の提供 |

EdTechは学校教育だけでなく、塾や予備校、企業研修、生涯学習など幅広い分野で活用されており、教育のデジタルトランスフォーメーション(DX)を牽引する上で重要な役割を果たしています。

関連記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や手法をわかりやすく解説

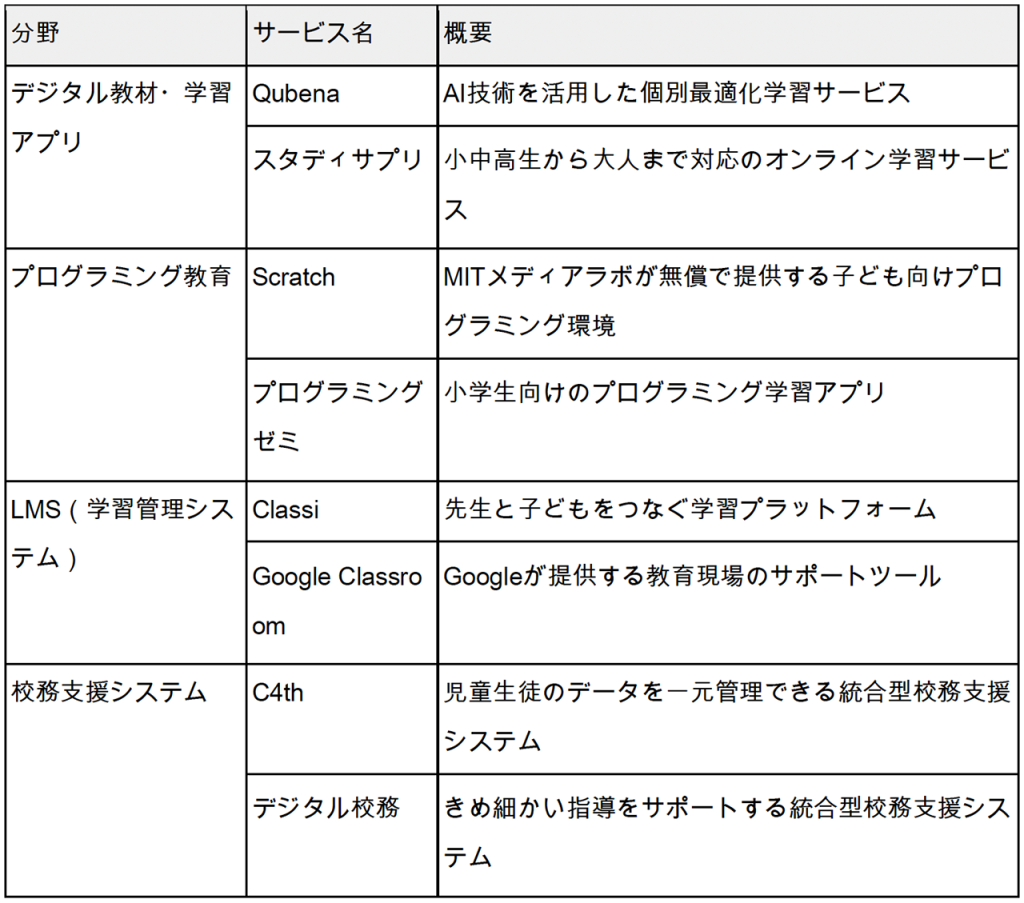

EdTech(エドテック)の具体例

現在、既に多くの企業から多様なEdTechサービスが提供されています。ここでは、EdTechの4つの分野から代表的なサービスをそれぞれ2つずつピックアップして紹介します。

これらのEdTechサービスは、単に従来の教育をデジタル化するだけでなく、テクノロジーを活かして新たな学びの形を創出しています。

まとめ

ICT教育は、デジタル技術を活用して教育の質を向上させる取り組みとして、日本の教育現場に急速に広がっています。GIGAスクール構想により、ハードウェア面の整備が加速し、1人1台の端末環境が実現しました。

ICT教育には、授業の質向上や生徒の意欲向上など多くのメリットがある一方で、セキュリティやデジタル依存などのデメリットも存在します。デメリットを最小化し、メリットを最大化するためには、計画的な導入と教員の指導力向上、適切なサポート体制の構築が不可欠です。

EdTech企業による革新的なサービスやツールの提供も加速しており、ICT教育は今後もさらに発展していくでしょう。しかし、テクノロジーの導入自体を目的化するのではなく、「子どもたちの成長を支える」という教育的視点を忘れずにICT教育を推進していくことが求められます。