ICTとは、情報処理・通信技術の総称を指す用語で、近年においてその進化は目覚ましいものになっています。多くの分野でICTの活用が進んでおり、ICTに基づいた商品やサービスも増えてきているほどです。

本記事では、ICTの概要や必要性が高まっている理由、活用するメリット、企業がICTを上手く活用する方法などについて解説します。

目次

ICTとは情報処理・通信技術の総称

ビジネスに携わっている人であれば聞いたことがあるかもしれませんが、「なんとなく言葉は知っているけれど、説明は難しい」という方は多いのではないでしょうか?まずは、ICTの意味と概要を解説します。

ICTは、現代のビジネスや日常生活において欠かせない技術となっています。この用語は、情報通信技術を包括的に表現するものであり、私たちの生活に深く浸透しています。例えば、スマートフォンでのメッセージのやり取りや、オンライン会議システムの利用など、日常的に活用されているものがICTの一例です。

ICTの活用は、企業の生産性向上や新たなビジネスモデルの創出にも大きく貢献しています。デジタル化が進む現代社会において、ICTの理解と適切な活用は、個人や組織の競争力を高める重要な要素となっているのです。

情報処理・通信技術の総称を指す用語

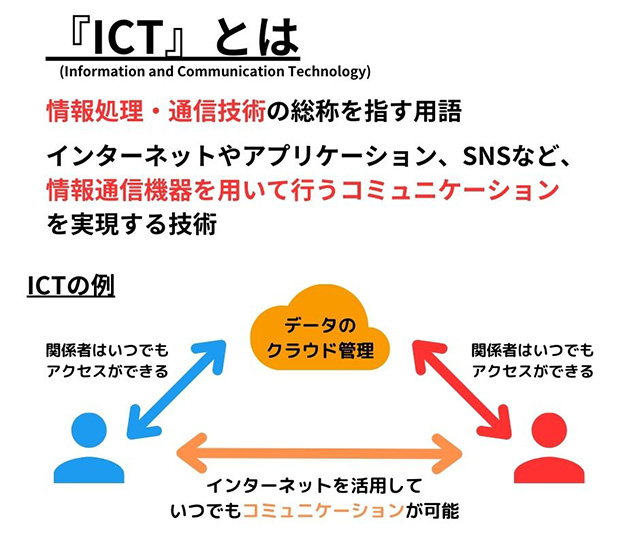

ICTとは「Information and Communication Technology」の頭文字をとったもので、情報処理・通信技術の総称を指す用語です。インターネットやアプリケーション、SNSなど、情報通信機器を用いて行うコミュニケーションを実現する技術のことです。

ICTという言葉だけを聞くと「難しそう」と感じるかもしれませんが、その内容を知らないだけで、すでに私たちも日常的に活用しています。身近な例を挙げてみると以下のようなものがあります。

現代ではインターネットが普及し、日常生活でも当たり前のように活用するようになりました。そうしてデジタル化が進む中、インターネットを利用した人と人とのコミュニケーションや、人とモノを結ぶコミュニケーションも重要視されるようになってきました。情報処理だけではなく、技術を活用した情報や知識の共有も重要視されるようになってきたのです。

ICTという言葉だけを聞くと「難しそう」と感じるかもしれませんが、その内容を知らないだけで、すでに私たちも活用しています。身近な例を挙げてみると以下のようなものがあります。

● LINEで友人にメッセージを送る

● 会社の上司にメールで報告を送る

● 社内の情報共有にアプリケーションを利用する

● 自分の撮影した写真をSNSにアップして他の人に見てもらう

● オンラインツールを活用してWeb会議を行う

これらの行動は、すべてICTを利用したコミュニケーション方法です。つまり、ICTは私たちの生活に深く根付いており、現代社会において欠かせない技術となっているのです。

「IT」や「IoT」との違い

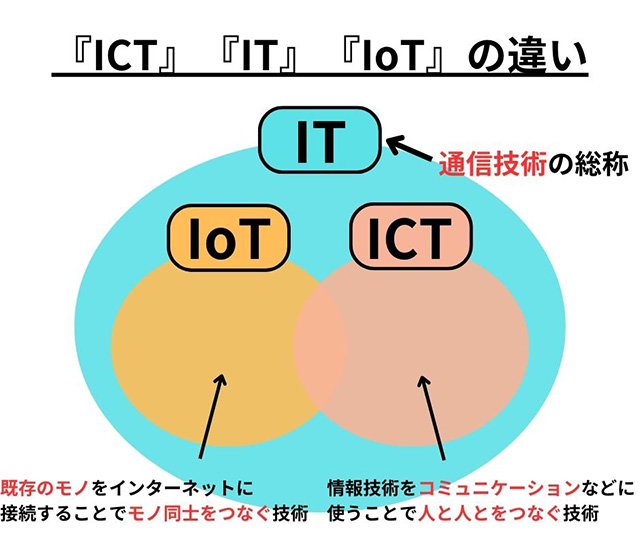

ICT、IT、IoTは似た概念ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。ITは「Information Technology(情報技術)」の略で、主にコンピューターやネットワークを使用した情報処理や通信に関する技術を指します。一方、IoTは「Internet of Things(モノのインターネット)」の略であり、さまざまな「モノ」がインターネットに接続され、相互に通信する技術を意味します。

これらの技術は、現代社会において密接に関連し合い、相互に影響を与えながら発展しています。企業や組織がデジタル化を進める際には、これらの違いを理解した上で、適切な技術を選択し活用することが重要です。

ICTの必要性が高まっている理由

近年の著しいデジタル化に伴い、ICTの必要性も非常に高まっています。この背景には、企業の競争力強化や社会課題の解決といった要因があります。例えば、グローバル化が進む中で、国際的なビジネス展開を円滑に進めるためにICTの活用が不可欠となっています。また、環境問題への対応や災害対策など、さまざまな社会的課題に対してもICTが解決の糸口となることが期待されています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を機に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性が再認識され、ICTの導入がより一層加速しています。このように、ICTは現代社会において欠かせない存在となっており、その必要性は今後もますます高まっていくことが予想されます。

生産性や効率性の向上

業務の生産性や効率性を向上させるため、ICTの導入を進めている企業が非常に増えています。ICTの活用により、これまで人手に頼っていた作業の自動化や、データ分析による意思決定の迅速化が可能となります。例えば、クラウドサービスを利用することで、社内の情報共有や文書管理が効率化され、業務プロセスの改善につながります。また、AIやIoTなどの先端技術を活用することで、製造業における生産ラインの最適化や、小売業における需要予測の精度向上など、様々な分野で生産性の向上が期待できます。こうした取り組みにより、企業は限られた人的資源を有効活用し、より付加価値の高い業務に注力することが可能となります。

労働人口の減少

ICTの必要性が高まっている理由として、「労働人口の減少」という日本の社会問題も挙げられます。少子高齢化の進行に伴い、生産年齢人口が減少し続けており、この傾向は今後も続くと予測されています。労働力不足を補うためには、ICTを活用して業務の効率化や自動化を進めることが不可欠です。例えば、ロボットやAIによる作業の代替、デジタルツールを使った業務プロセスの簡素化などが考えられます。また、ICTの活用により、高齢者や障がい者、育児中の人々など、これまで労働市場に参加しにくかった層の就労機会を増やすことも期待されています。このように、ICTは労働人口減少の課題に対する重要な解決策の一つとなっています。

テレワークの導入

新型コロナウイルスの影響や働き方改革に伴うテレワークにおいても、ICTの活用が必要とされています。

テレワークを円滑に実施するためには、オンラインコミュニケーションツールやクラウドサービスなどのICTソリューションが不可欠です。これらのツールを活用することで、場所や時間の制約を受けずに業務を遂行できるようになり、従業員の生産性向上やワークライフバランスの改善にもつながります。さらに、ICTを活用したテレワークは、通勤時間の削減や環境負荷の軽減といった社会的な効果も期待できます。

ICTを活用する6つのメリット

今後ますます発展が期待されるICTは、活用することでさまざまなメリットがもたらされます。ここからは、ICTを活用する6つのメリットについて解説します。企業や組織がICTを導入することで得られる主要な利点は以下の通りです。

● 業務の効率化

● 新たなビジネスチャンス

● 多様な働き方が可能になる

● コミュニケーションの活発化

● 迅速な意思決定

● マーケティングへの活用

これらのメリットは、企業の生産性向上や競争力強化に直接的に寄与します。ICTを戦略的に活用することで、組織全体のパフォーマンスを向上させ、市場での優位性を確立することができるのです。

業務の効率化

ICTを活用することで業務の効率化を図れます。例えば、今まで手作業で行っていた業務や計算が必要な事務など、作業的なものはICTで自動化すれば効率化を図ることができます。多くの企業では、データ入力やファイリング、スケジュール管理といった定型業務にICTを導入することで、大幅な時間短縮を実現しています。また、クラウドサービスの活用により、情報共有や文書管理が容易になり、社内のコミュニケーションがスムーズになるという副次的な効果も期待できます。さらに、AIやRPAなどの先端技術を取り入れることで、より高度な業務の自動化も可能になっています。これらのICT活用により、従業員は創造的な業務や戦略的な思考に時間を割くことができ、企業全体の生産性向上につながります。

新たなビジネスチャンス

ICTは、インターネットやアプリケーション、SNSなど、情報通信機器を用いて行うコミュニケーションを実現することができるため、国内外を問わず多くの顧客と関わることが可能となり、新たなビジネスチャンスをつくることができるでしょう。例えば、オンラインショップの開設やグローバル市場への展開、デジタルマーケティングの活用などが挙げられます。さらに、データ分析や人工知能(AI)を活用することで、顧客ニーズの把握や新商品開発にも繋がり、競争力の向上にも寄与します。ICTを積極的に活用することで、従来のビジネスモデルを変革し、新たな価値を創造する機会が生まれるのです。

多様な働き方が可能になる

ICTの導入により、時間や場所に縛られない柔軟な働き方が実現可能となります。例えば、テレワークやリモートワークの導入により、オフィス以外の場所でも業務遂行が可能になります。また、クラウドサービスやビデオ会議システムを利用することで、地理的な制約を超えた協業やコミュニケーションが可能となり、従業員の生産性向上やワークライフバランスの改善にもつながります。さらに、フレックスタイム制度と組み合わせることで、個々の生活スタイルに合わせた効率的な働き方を実現できます。このような多様な働き方の実現は、企業の競争力向上や優秀な人材の確保にも寄与する重要な要素となっています。

コミュニケーションの活発化

ICTの活用は、コミュニケーションの活発化にもつながります。例えば、社内SNSやビジネスチャットツールを導入することで、部署や階層を超えた情報共有やコミュニケーションが可能になります。また、テレワークが増える中でも、Web会議システムを利用することで、離れた場所にいる従業員同士でもスムーズに情報交換や意見交換ができるようになります。これにより、従来の対面コミュニケーションでは難しかった迅速な情報伝達や、幅広い人材の知見を活かしたアイデア創出が可能となり、組織全体の活性化につながります。

迅速な意思決定

ICTの活用は、迅速な意思決定にもつながります。デジタル化された情報は、素早く共有・分析することが可能となり、必要なデータをリアルタイムで確認できるようになります。これにより、経営層や管理職は最新の情報に基づいて迅速に判断を下すことができます。また、遠隔地にいるメンバー間でもオンラインミーティングツールを使用することで、時間や場所の制約を受けずに意見交換や合意形成を行うことができるようになります。このような迅速な意思決定プロセスは、ビジネス環境の変化に柔軟に対応し、競争力を維持・向上させる上で重要な要素となっています。

マーケティングへの活用

ICTはマーケティング戦略にも大きく貢献します。顧客データの収集・分析を通じて、ターゲット顧客のニーズや行動パターンを正確に把握することが可能になります。これにより、効果的な広告配信や個別化されたコンテンツ提供が実現し、顧客満足度の向上につながります。さらに、ソーシャルメディアマーケティングやコンテンツマーケティングなど、デジタル時代に適したマーケティング手法の実践も容易になります。ICTを活用することで、リアルタイムでの市場動向把握や競合分析も可能となり、迅速かつ的確な戦略立案・実行をサポートします。

関連記事:マーケティングにおけるAI活用〜具体的なツールや導入のポイント

ICTを利用する際の3つの注意点

さまざまな利点があるICTですが、利用する際にはいくつか注意しておくべき点もあります。利用する上での3つの注意点について解説します。

● 導入にあたってコストがかかる

● ICTを使いこなせない人もいる

● セキュリティに関して対応が必要

導入にあたってコストがかかる

ICTを利用する際、導入にあたってコストがかかることは理解しておく必要があります。

例えば、企業への導入となると、入力業務などを行うためのデジタル端末の購入費用、基幹システムなどを導入するシステムの費用など、金銭的コストはもちろんかかりますし、導入した技術を理解するための時間や従業員への研修・サポートといった、時間的コストもかかるようになるでしょう。

しかし、金銭的・時間的コストがかかるものの、うまく活用できれば、業務の効率化や生産性の向上を図ることがきるのがICTです。事前に「どのくらいの費用がかかるのか」を把握し、費用対効果を考えてから導入を検討すると良いでしょう。

ICTを使いこなせない人もいる

企業に導入するとなると、ICTを上手く使いこなせない人へのフォローも必要となります。ICTは導入することではなく、それらを上手く使いこなして業務の効率化や生産性の向上に活かすことが目的です。そのため、業務に携わる人全員がきちんと利用できるようにする必要があります。しかし、企業の中にはインターネットがあまり得意ではなく、導入したもののあまり使いこなせない場合もあるでしょう。

「使える人だけ使えれば良い」という考えではなく、使い方を覚えたり、上手く使いこなせるようになったりするまで、しっかりとサポートや研修を行っていくことが大切です。

そのような体制の構築によって、担当者の負担が増えてしまうのは懸念点ですが、社内全体が使いこなせるようになれば前述したメリットを得ることができるので、しっかりとサポートや研修を行っていきましょう。

セキュリティに関して対応が必要

ICTを利用するためには、インターネット環境の手配が必要となり、それに伴ってセキュリティに関しての対応も必要となります。インターネットにつないだのは良いものの、セキュリティ面を対応していないと、機密データが流出したり、サイバー攻撃を受けて大きな損害を出してしまったりする可能性があります。ICTを利用する際には、セキュリティに関する対応も徹底しておきましょう。企業に導入する場合、セキュリティ意識を高めるための従業員への講習の実施や、データ取扱時の規則決めなども行っておくと良いでしょう。

企業がICTを上手く活用する方法

ICTを導入することは、企業の発展に非常に大きな影響を与えます。しかし上手く使いこなせなければ、その効果を最大限発揮できません。ここからは、企業がICTを上手く活用する方法について解説します。

ICTの効果的な活用には、まず企業全体でのデジタル化への理解と意識改革が重要です。経営層から現場の従業員まで、ICTがもたらす利点と変革の必要性を共有することが成功の鍵となります。

また、ICT導入の目的を明確にし、具体的な課題解決や業務改善につながるよう計画を立てることが大切です。単にトレンドに乗るだけでなく、自社の業務フローや組織構造に適したICTツールを選択し、段階的に導入していくアプローチが効果的です。

さらに、ICTの導入後も継続的な評価と改善が必要です。定期的に効果測定を行い、必要に応じてツールの見直しや使用方法の最適化を図ることで、長期的な成果につながります。

社内全体でのITリテラシーの強化

企業に導入していくとなると業務に携わる人全員がきちんと利用できるようにする必要があります。そのためには、社内全体でのITリテラシーの強化が不可欠です。ITリテラシーとは、情報技術を使いこなす能力のことを指します。具体的には、パソコンやスマートフォンの基本的な操作はもちろん、ソフトウェアやアプリケーションの使用方法、情報セキュリティの基礎知識などが含まれます。

ITリテラシーの強化には、以下のような方法が効果的です:

- 社内研修の実施: 定期的に社内研修を行い、新しい技術や機能について学ぶ機会を設ける

- e-ラーニングの活用: 従業員が自分のペースで学習できるオンライン教材を提供する

- IT専門家の配置: 社内にIT専門家を置き、従業員からの質問や相談に対応できる体制を整える

- ヘルプデスクの設置: ITに関する問題解決をサポートするヘルプデスクを設置する

これらの取り組みを通じて、従業員のITスキルを向上させることで、ICTの効果的な活用が可能となり、企業全体の生産性向上につながります。また、ITリテラシーの強化は、従業員の自信と意欲を高め、新しい技術への適応力を向上させる効果も期待できます。

関連記事:リテラシーとは?ITリテラシーの意味も含め解説します

ICTの導入が目的にならないようにする

ICTの導入が目的になってしまわないように注意が必要です。ICTは、導入することではなく、業務効率化や業務上の課題解決が目的です。企業の経営層や担当者は、「なぜICTを導入するのか」という本質的な理由を常に意識し、明確な目標設定を行うことが重要です。単に最新技術を取り入れるだけでは、本来の目的を見失う可能性があります。ICT導入の際は、具体的な業務改善や生産性向上のKPIを設定し、それらの達成に向けて戦略的に活用することが求められます。また、導入後も定期的に効果を測定し、必要に応じて見直しを行うことで、ICTが真に企業価値の向上に貢献できるよう努めることが大切です。

従業員の意見を聞いて改善を行う

企業にICTを導入した場合、従業員の意見を聞いて改善を行っていくことも大切です。ICTツールの使い勝手や業務への適合性は、実際に使用する従業員が一番よく把握しています。定期的なアンケートやヒアリングを実施し、従業員からのフィードバックを収集しましょう。例えば、操作の難しさや機能の過不足、想定外の使用方法などの意見を集めることで、より効果的なICT活用が可能になります。また、従業員の意見を取り入れることで、ICTツールへの愛着や使用意欲が高まり、結果として企業全体の生産性向上にもつながります。こうした継続的な改善サイクルを通じて、ICTの導入効果を最大化することができるでしょう。

ICTツールを使い分ける

企業でICTを活用する際は、業務の用途ごとにツールを使い分けましょう。例えば、社内のコミュニケーションにはチャットツールを、顧客管理にはCRMシステムを、プロジェクト管理にはタスク管理ツールを導入するなど、目的に応じて適切なツールを選択することが重要です。また、各部門や業務プロセスの特性を考慮し、それぞれに最適なICTツールを導入することで、より効果的な業務改善につながります。さらに、複数のツールを連携させることで、情報の一元管理や業務の自動化も可能になります。ただし、必要以上にツールを増やしすぎないよう注意が必要です。

企業向けの低コストなICTツールやICT導入補助金を活用する

「費用的に厳しいため導入に悩んでいる」という企業は、低コストなICTツールも多数存在するので、利用しやすいものから取り入れてみるのも良いでしょう。また、政府が提供するICT導入補助金制度を活用することで、導入コストを抑えることができます。これらのツールや支援制度を上手く利用することで、中小企業でも効果的にICTを導入し、業務効率化や競争力強化を図ることができます。

関連記事:IT導入補助金とは!流れやスケジュール・補助対象・申請方法を解説!

ICTを企業で導入する際のステップ

実際に企業がICTを導入する際は、どのような手順で行えばいいのでしょうか?ここからはそのステップについて解説します。ICTの導入は、単に新しい技術やツールを取り入れるだけでなく、組織全体の変革を伴う重要なプロセスです。効果的な導入を実現するためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。以下に、主要なステップを詳しく見ていきましょう。各ステップを丁寧に実行することで、ICT導入の成功率を高め、企業の競争力向上につなげることができます。

導入の計画と目的を決める

ICTを企業に導入する際は、まず明確な計画と目的を設定することが重要です。具体的には、「どの業務プロセスを改善したいのか」「どのような課題を解決したいのか」を明確にしましょう。例えば、「営業部門の顧客管理を効率化したい」「社内のコミュニケーションを活性化させたい」といった具体的な目標を立てることが大切です。

また、導入によって期待される効果を数値化し、具体的な目標値を設定することも有効です。「顧客対応時間を20%削減する」「社内の情報共有にかかる時間を半減させる」など、測定可能な指標を設けることで、導入後の効果測定がしやすくなります。

さらに、導入にかかる費用や人的リソース、導入までのスケジュールなども併せて検討し、実現可能な計画を立てることが重要です。経営層や関係部署と十分に協議を重ね、全社的な合意を得た上で導入を進めていくことをおすすめします。

業務フローのチェック

課題のある業務が具体的に把握できたら、その業務が現在どのように行われているのか、フローをチェックしましょう。業務フローを詳細に分析することで、非効率な部分や改善が必要なポイントを明確にすることができます。例えば、複数の部署を跨ぐ業務の場合、各部署での作業内容や情報の受け渡しの方法、所要時間などを可視化することが重要です。これにより、ICTを導入することでどの部分が効率化できるのか、具体的なイメージを持つことができます。また、業務フローのチェックを通じて、現場の声を聞くことも忘れずに行いましょう。実際に業務を行っている従業員の意見は、ICTの導入効果を最大化する上で非常に valuable な情報源となります。

導入した後の体制を想定しておく

計画や目的が定まったら、導入した後の体制を想定しておくことも大切です。ICTツールの導入により、業務プロセスや従業員の役割が変化する可能性があります。そのため、新しいシステムや技術を効果的に運用するための体制を事前に検討し、準備することが重要です。例えば、ICT導入後の業務フローの変更、必要となる新しいスキルセット、サポート体制の構築などを具体的にイメージしておくことで、円滑な移行が可能となります。また、導入後のトラブルシューティングや継続的な改善のための担当者や部署の設置も考慮に入れておくとよいでしょう。

以下のような点をあらかじめ設定しておくことで、スムーズに進めていくことができます。

● 導入にあたってのルール

● 業務の割り振り

● 研修やサポートの実施内容

● 日程決め

社内への情報共有や研修を実施する

導入後の体制が定まったら、事前に社内に情報共有し、研修を行っていきましょう。ICTツールの導入は、組織全体に影響を与える可能性があるため、全従業員に対して十分な説明を行うことが重要です。情報共有の方法としては、全体会議やメールでの通知、イントラネットの活用などが考えられます。また、研修については、ツールの基本的な使い方から応用的な活用方法まで、段階的に実施することをおすすめします。特に、ICTに不慣れな従業員に対しては、丁寧なフォローアップを行うことで、スムーズな導入を促進できるでしょう。

効果測定・改善を行う

導入後は、必ず導入後の状況について検証を行い、必要があれば改善をしていきましょう。効果測定は定期的に実施することが重要です。例えば、月次や四半期ごとに、導入前と比較してどの程度業務効率が向上したか、コストが削減されたか、従業員の満足度はどうかなどを数値化して評価します。また、利用者からのフィードバックを積極的に収集し、使いづらい点や改善要望を把握することも大切です。これらの分析結果をもとに、必要に応じてICTツールの設定変更やプロセスの見直し、追加トレーニングの実施など、継続的な改善を行うことで、ICT導入の効果を最大限に引き出すことができます。

ICTの具体的な活用事例(分野別)

ICTは現代社会のさまざまな分野で活用されており、私たちの生活や産業に大きな影響を与えています。ニュースや身近な場面でも、ICTの活用事例を目にする機会が増えてきました。ここでは、ICTが具体的にどのような形で各分野に導入され、活用されているのかを分野別に解説します。教育、医療、介護、建設・土木、防災、農業、地方創生など、多岐にわたる分野でICTの活用が進んでおり、それぞれの分野特有の課題解決や効率化、新たな価値創造に貢献しています。これらの事例を通じて、ICTの可能性と社会への影響力を理解することができるでしょう。

教育分野

日本国内では、ICTを活用した教育が広く導入され始めています。文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、多くの小中学校でタブレット端末やデジタル教材が活用されるようになりました。例えば、オンラインでの学習管理システム(LMS)を導入し、生徒の学習進捗を効果的に把握したり、電子黒板を使用して視覚的に分かりやすい授業を行ったりしています。また、プログラミング教育の必修化に伴い、コーディングを学ぶためのアプリケーションも積極的に活用されています。さらに、新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業やハイブリッド型の学習形態も普及し、ICTを活用した教育の重要性がより一層高まっています。

医療分野

医療分野では近年、遠隔医療システムの構築を目的としてICTが導入されています。特に、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、オンライン診療の需要が高まり、ICTの活用が加速しています。例えば、患者と医師がビデオ通話を通じて診察を行うシステムや、電子カルテの共有による医療機関間の連携強化などが実現しています。また、ウェアラブルデバイスを活用した健康管理や、AIによる画像診断支援など、最先端技術を用いた医療サービスの開発も進んでいます。これらのICT活用により、医療の質の向上や効率化、地域間格差の解消などが期待されています。

介護分野

ICTは介護分野でも導入が進められています。介護記録のデジタル化や見守りセンサーの活用、コミュニケーションロボットの導入など、さまざまな取り組みが行われています。これらのICT技術の導入により、介護現場の業務効率化や介護の質の向上、介護スタッフの負担軽減などが期待されています。

例えば、タブレット端末を使用した介護記録システムでは、従来の紙ベースの記録に比べて、情報の共有や管理が容易になり、介護スタッフ間のコミュニケーションも円滑になります。また、AIを活用した見守りシステムでは、入居者の異常行動を早期に検知し、事故の予防につながる可能性があります。

さらに、介護ロボットの導入も進んでおり、移乗介助や入浴介助などの身体的負担の大きい作業を支援することで、介護スタッフの労働環境の改善にも寄与しています。このようなICTの活用は、高齢化社会における介護サービスの質の向上と持続可能性の確保に重要な役割を果たすと考えられています。

建設・土木分野

建設・土木分野と聞くとまだまだアナログだと思われがちですが、むしろ建設・土木分野ではICTの導入を進めようと国が非常に積極的です。国土交通省が推進する「i-Construction」は、ICTの全面的な活用や規格の標準化などの施策を通じて、建設現場の生産性向上を目指す取り組みです。具体的には、ドローンを使用した3次元測量や、ICT建機による施工、3次元データを活用した施工管理などが行われています。これらの技術導入により、作業の効率化や安全性の向上、人手不足の解消などが期待されています。さらに、建設現場のデジタル化により、リアルタイムでの進捗管理や遠隔操作が可能になり、より柔軟な現場運営が実現しています。

関連記事:VRの基礎知識とビジネスシーンにおける活用事例のご紹介

防災分野

防災に関するICTサービスはさまざまな企業が提供しています。例えば、スマートフォンのGPS機能を活用した災害時の避難誘導アプリや、AI技術を用いた災害予測システムなどが挙げられます。これらのサービスは、自然災害が多い日本において非常に重要な役割を果たしています。また、SNSを活用した災害情報の共有や安否確認システムなど、ICTを活用することで、より迅速かつ効果的な防災・減災対策が可能となっています。さらに、IoTセンサーを用いた河川の水位監視システムや、ドローンによる被災地の状況把握など、最新のICT技術を駆使した防災ソリューションも次々と開発されています。

農業分野

農業分野では、積極的にICTが活用されるようになりました。「スマート農業」という言葉があるほどで、ICTやロボット技術を活用した新たな時代の農業を創り出しています。例えば、ドローンを使った農薬散布や、センサーによる土壌管理、AIを用いた収穫予測など、様々な技術が導入されています。これらの技術により、農作業の効率化や省力化が進み、高品質な農作物の安定生産が可能になっています。また、気象データや市場動向などのビッグデータを分析し、最適な栽培計画を立てることも可能になりました。このように、ICTの活用は農業の生産性向上や持続可能性の確保に大きく貢献しています。

地方創生分野

人々の働き方が変わったことによりテレワークが普及しているため、都心で働く必要性が薄れ、どこでも働ける環境がつくられるようになりました。これにより、地方への移住や二拠点生活を行う人が増加しています。また、地方自治体もICTを活用した移住促進策を展開しており、オンライン移住相談会や地域の魅力を発信するためのSNSマーケティングなどを積極的に行っています。さらに、地域の特産品をECサイトで販売したり、観光資源をVR技術で紹介したりするなど、ICTを活用して地方の魅力を全国に発信する取り組みも増えています。このように、ICTの活用は地方創生の重要な要素となっており、地域経済の活性化や人口減少対策に大きく貢献しています。

まとめ

本記事では、ICTの概要や必要性が高まっている理由、活用するメリット、企業がICTを上手く活用する方法などについて解説しました。

ICTとは、インターネットやアプリケーション、SNSなど、情報通信機器を用いて行うコミュニケーションを実現する技術のことで、通信でつながっている現代においては必要不可欠な技術となっています。私たちはすでに日常的にその技術を活用しており、今後さらに発展することが予想されます。

ICTの活用により、業務の効率化や新たなビジネスチャンスの創出、多様な働き方の実現、コミュニケーションの活発化、迅速な意思決定、マーケティングへの活用など、さまざまなメリットがもたらされます。一方で、導入にあたってのコストやセキュリティ対策、従業員のITリテラシー向上など、いくつかの課題にも注意を払う必要があります。

企業がICTを効果的に活用するためには、明確な目的設定や業務フローの見直し、導入後の体制整備、社内への情報共有や研修の実施、そして継続的な効果測定と改善が重要です。また、教育、医療、介護、建設・土木、防災、農業、地方創生など、さまざまな分野でICTの具体的な活用事例が見られ、社会全体のデジタル化が進んでいます。

ICTは、私たちの生活や仕事を大きく変革する可能性を秘めています。その特性と活用方法を正しく理解し、適切に導入・運用することで、個人の生活の利便性向上や企業の経営発展につながるでしょう。今後もICT技術の進化に注目し、積極的に学び、活用していくことが重要です。