ブランディングという言葉を聞いて、その意味を明確に理解している人は少ないかもしれません。しかし、現代のマーケティングにおいて、ブランディング戦略は非常に重要な要素となっています。本記事では、ブランディングの意味や効果、具体的な手法、そして成功事例などについて詳しく解説します。また、マーケティングとの違いにも触れ、ブランディングに対する理解を深めていきます。

ブランディングとは、企業や商品の価値を消費者に伝え、競合他社との差別化を図るための戦略的な取り組みです。ロゴやキャッチフレーズ、Webサイトのデザイン、製品の品質や価格設定など、さまざまな要素を通じて、消費者の心に特定のイメージを植え付けることを目指します。

マーケティングとの違いは、マーケティングが「商品を売るための総合的な戦略」であるのに対し、ブランディングは「消費者の心に特定のイメージを形成し、差別化を図る戦略」という点にあります。両者は密接に関連していますが、焦点の当て方が異なります。

ブランディングを行う意義は、競合他社との差別化、顧客ロイヤリティの獲得、価格プレミアムの実現などにあります。成功したブランディングは、長期的な企業価値の向上につながります。

本記事では、ブランディングの具体的な方法や、成功事例、さらにはブランディング戦略を成功させるためのフレームワークなども紹介します。これらの情報を通じて、ブランディングの重要性と実践方法について理解を深めていただければ幸いです。

【前編】「ブランディング=ブランドの伝え方」を考える-「伝える」の第一歩は、状況を自分なりに解釈すること

「自社の製品の魅力をうまく伝えられない」「相手の心に刺さるメッセージの伝え方がわからない」など、マーケティングやブランディングに取り組むうえで、「伝え方」に関する悩みを抱えている人…

目次

ブランディングとは何か

ブランディングとは、企業や商品の価値について、消費者に共通のブランドイメージを認識させ、競合との差別化を図るための戦略、あるいは構築プランのことを指します。

ブランディングの目的は、消費者の心に特定のイメージや印象を植え付け、長期的な顧客ロイヤリティを獲得することです。これを実現するために、企業はさまざまな要素を活用します。例えば、ロゴデザイン、キャッチフレーズ、Webサイトのデザイン、製品パッケージ、使用するカラーパレット、製品の品質、価格設定などが挙げられます。

効果的なブランディングは、単なる視覚的要素だけでなく、企業の価値観や使命、顧客との約束を表現するものです。これにより、消費者は商品や企業に対して一貫したイメージを持つことができ、競合他社との明確な違いを認識することができます。

成功したブランディングは、消費者の購買意思決定に大きな影響を与え、市場での競争優位性を確立するのに役立ちます。また、ブランド価値の向上は、プレミアム価格設定や新規顧客の獲得、既存顧客の維持にも貢献します。

したがって、ブランディングは現代のビジネス戦略において不可欠な要素であり、企業の長期的な成功と持続可能な成長を支える重要な基盤となっています。

関連記事

・マーケティングとは?基礎から重要ポイントまで初心者にも分かりやすく解説

・第一回 マーケティングって何だろう?~レベルの異なるマーケティングの区分と解釈~

・第2回 経営戦略とマーケティング戦略って何が違うの?〜良い戦略の要諦とは〜 花王・廣澤連載

・消費者の建前と本音に見る「エシカル消費」の実態:明治大学 加藤拓巳氏が語るブランドマネジメントの重要性とマーケターの役割

・エシカル消費の進化とマーケティングの未来:HRテックの成功事例やコンセプトの重要性を専門家が解説

マーケティングとの違い

マーケティングが「商品を売るためのトータル的な戦略」なのに対し、ブランディングは商品あるいは企業に対する「消費者のイメージを高め差別化を図る戦略」です。

マーケティングでは、ニーズを深掘りし、商品化されていないモノやサービスなど、市場や社会の風潮をとらえた売れる商品作りを戦略的に行います。新商品立案をはじめ、コンセプト、価格設定や製造プロセスの整備など販売拡大のための企画を練ることに注力するのが特徴です。

一方ブランディングは、商品や企業の価値を差別化することで顧客に認識してもらうことが重要です。視覚的イメージ、感覚的印象、信頼性の提供などビジネスに貢献するための長期的な骨格作りがメインといえます。

ブランディングでは、商品や企業の価値そのものに加え、良さを引き出すための演出や雰囲気作り、価値の共有などの確立に重点を置くのが特徴です。ターゲット層に良いイメージをインプットし、ビジネスの認知度を高めて総括的な拡大を目指します。

リブランディングとの違い

リブランディングとは、これまで構築してきたブランドを再構築するための戦略を指します。市場環境の変化や競合他社の台頭、消費者の嗜好の変化などにより、既存のブランドが「時代遅れ」と認識されることで、ブランド価値が低下する可能性があります。

このような状況に対応するため、リブランディングでは、ターゲット市場の見直しやロゴデザインの刷新、販促物の更新などを通じて、ブランドの再構築を図ります。ブランディングが新規にブランドを構築する戦略であるのに対し、リブランディングは既存のブランドイメージを現代的な価値観や市場ニーズに合わせて調整し、再活性化させる取り組みです。

具体的には、以下のような施策が考えられます。

・ブランドロゴやキャッチフレーズの刷新

・商品パッケージデザインの変更

・企業理念や使命(ミッション)の再定義

・新たなターゲット層の開拓

・商品やサービスラインナップの見直し

リブランディングは、ブランドの歴史や資産を活かしつつ、新たな価値を付加する戦略的なプロセスといえます。成功すれば、ブランドの存在感を高め、競争力を取り戻すことができます。

PRとの違いは施策実施の目的

PRとは、自社の情報を社会に広めるための行動全般を意味します。一方的な情報発信ではなく、自社の関係者やステークホルダーと長期的に良好な関係を築くことを前提としています。PRの主な手法を確認しておきましょう。

・ プレスリリースの配信

・ オウンドメディアの運営

・ 取材対応

・ 社内報の作成 など

ブランディングとPRの大きな違いは、施策を実施する目的にあります。ブランディングでは、自社の価値を高めるとともに共感を引き出し、潜在顧客へのアプローチを試みます。一方のPRは、企業やサービスなどに関わる人との関係構築を目指す手法です。

そもそもPRとは、ブランディングで形成されたイメージを元にして実施されます。両者は性質が異なるものの、ブランディングの延長線上にPR施策があり、それぞれを掛け合わせることで相乗効果を生み出せます。PRは、ブランディングによって確立された企業イメージや価値観を、より広く、より深く浸透させる役割を果たすと言えるでしょう。

ブランディングの使い方

ここでは、言葉としてのブランディングの使い方を解説します。ブランディングは「企業のブランドイメージの定着」「競合との差別化」などを意味することから、主にビジネスシーンで用いられます。具体的な使い方を例文で確認しておきましょう。

・ これからの時代を生き抜くためには、積極的に企業ブランディングをする必要があります。

・ 業績アップを図るために、商品ブランディングのプロジェクトチームを結成します。

・新規顧客獲得のため、当社の強みを活かしたブランディング戦略を立案しました。

・社内外の認知度向上を目指し、包括的なブランディング施策を実施しています。

ブランディングという言葉は、企業や商品の価値を高め、独自性を確立するための活動全般を指す際に使用されます。経営戦略や広告宣伝、商品開発など、様々な文脈で登場する重要なキーワードです。

ブランディングを行う意味・効果

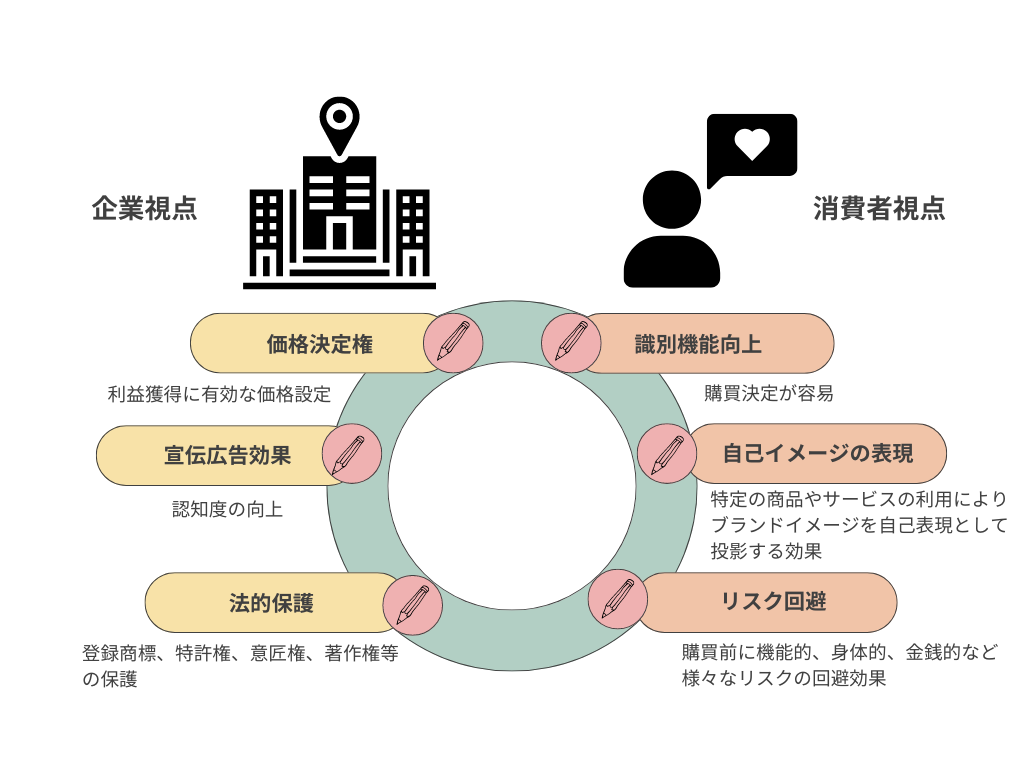

ブランディングを行うことで、企業は多くの恩恵を受けることができます。まず、競合他社や類似商品との差別化が可能になります。これにより、自社製品やサービスの独自性を強調し、市場での存在感を高めることができます。

また、ブランドの価値に見合った価格設定が可能になるというメリットもあります。強力なブランドイメージを構築することで、消費者の購買意欲を高め、プレミアム価格での販売も可能になります。

さらに、効果的な宣伝広告によって認知度を向上させることができます。一貫したブランドメッセージを発信することで、消費者の記憶に残りやすくなり、長期的な顧客獲得につながります。

法的な側面では、商標登録などによって自社のブランドを保護することができます。これにより、他社による模倣や不正使用を防ぎ、ブランドの価値を守ることができます。

消費者にとっても、ブランディングには大きなメリットがあります。まず、購買決定のプロセスが簡素化されます。信頼できるブランドを選ぶことで、商品選びにかかる時間と労力を節約できるのです。

また、ブランドを通じて自己表現を行うことも可能です。特定のブランドを好んで使用することで、自分のライフスタイルや価値観を表現できます。

最後に、ブランドには一定の品質保証としての役割もあります。消費者は、信頼できるブランドの製品を選ぶことで、購入に伴うリスクを軽減することができます。

これらの効果により、ブランディングは企業と消費者の双方にとって重要な戦略となっています。

BtoBにおいてもブランディングが重要な理由

BtoBにおけるブランディングは、潜在顧客へのアピールに極めて有効です。取引先が期待する対応を的確に取れる企業として信頼を獲得したり、他社と明確に差別化された企業であると期待を抱かせたりすることができます。これにより、長期的な取引関係の構築や新規顧客の獲得につながる可能性が高まります。

BtoBのブランディングにおいては、以下の4つの要素を明確にすることが重要です。

・コアバリュー(ブランド価値)

・顧客の利益

・エビデンス(利益となる根拠や事実)

・リソース(事実を生み出す資産やシステム)

これらの要素を明確に定義し、一貫性を持って発信することで、BtoB市場における自社の強みや独自性を効果的に伝えることができます。結果として、競合他社との差別化や、業界内での信頼性の向上につながり、ビジネスの成長を加速させる原動力となります。

ブランディングの具体的な方法

ブランディングは、段階的に構築しながら実現的な戦略に落とし込んでいくマーケティングの一環です。効果的なブランディングを行うためには、綿密な計画と戦略的なアプローチが必要となります。

具体的な方法としては、まず市場調査やデータ分析を通じてターゲット層を明確に定義することから始まります。次に、そのターゲットのニーズや価値観に合わせたブランドアイデンティティを構築します。これには、企業の理念やビジョンも深く関わってきます。

続いて、競合他社との差別化を図るためのユニークなブランドコンセプトを決定します。このコンセプトは、製品やサービスの特徴、提供価値、ブランドストーリーなどを包括的に表現するものとなります。

決定したブランドコンセプトは、様々な形でアウトプットされます。ロゴやカラーパレット、キャッチフレーズ、広告キャンペーンなど、視覚的・聴覚的要素を通じて消費者に訴求していきます。

最後に、実施したブランディング施策の効果を検証し、必要に応じて改善を加えていくことが重要です。消費者の反応や市場動向を注視しながら、継続的にブランド価値を高めていく努力が求められます。

これらのステップを着実に実行することで、強力かつ一貫性のあるブランドイメージを構築し、市場での競争優位性を確立することができるでしょう。

ターゲットを分析し選定する

環境分析に代表されるデータを収集し、ニーズの動向を綿密に分析することで、適切なターゲットを選定します。消費者のニーズとマッチしていないブランディングは、その効果を十分に発揮できないため、データ収集と分析は可能な限り徹底的に行うことが重要です。また、ターゲット層の特性や行動パターンを深く理解することで、より効果的なブランディング戦略を立案することができます。

手法例として、環境分析(3C分析、SWOT分析、PEST分析、ファイブフォース分析)などがあります。これらの分析手法を組み合わせることで、多角的な視点からターゲットを捉えることが可能となります。さらに、定量的なデータだけでなく、定性的な情報も収集し、ターゲットの潜在的なニーズや価値観を把握することも大切です。

環境分析に代表されるデータを収集、ニーズの動向を分析し、ターゲットを選定します。消費者のニーズとマッチしていないブランディングは、その効果を十分に発揮できないため、データ収集と分析は可能な限り行いましょう。

ブランドのアイデンティティを検討する

分析したデータをもとに、ターゲットがどのような価値を求めているかを具体化し、ブランドのコアとなるアイデンティティを固めていきます。販売できる商品やサービスの特性、機能、個性といった定義を明確にする作業です。

このプロセスでは、自社の強みや独自性を深く掘り下げることが重要です。ターゲット顧客の価値観や行動パターンを理解し、それに合致するブランドの本質的な要素を特定していきます。

・ブランドアイデンティティの構築には、以下の要素を考慮することが効果的です。

・ブランドの使命: 企業が存在する目的や社会的役割

・ブランドの価値観: 企業が大切にする信念や行動指針

・ブランドパーソナリティ: ブランドを人格化した場合の特徴や性格

・ブランドの約束: 顧客に提供する価値や体験の約束

これらの要素を明確にすることで、一貫性のあるブランドイメージを構築し、顧客との強い絆を形成することができます。

手法例

ミッションとビジョンを明確化することに加え、ブランドストーリーの作成やブランドアーキテクチャの設計なども有効です。これらの手法を通じて、ブランドの本質を深く理解し、独自のアイデンティティを確立することができます。

ブランドコンセプトを決定する

他社と差別化が図れる点を模索し、ブランドコンセプトを決定します。競合と同調にならないために、競合のWebサイトやソーシャルメディアの雰囲気などをチェックするといいでしょう。差別化すべき工夫や顧客へアピールしたいブランドの意識、目的など、コンセプト構築のために活用できます。また、自社の強みや独自性を明確にし、それらをブランドコンセプトに反映させることが重要です。顧客にとって魅力的で、かつ自社の理念や価値観と一致するコンセプトを作り上げることで、より強固なブランドを構築できます。

手法例

競合のWebページやSNSを調査

自社の強みや独自性の洗い出し

顧客ニーズとの整合性確認

関連記事:コンセプト(concept)の意味ってなに?なぜ必要なのか含め解説します

ブランドコンセプトをアウトプットする

消費者は五感でブランドイメージを受け取るため、ロゴやカラーバリエーション、パターン、デザインシステムなどを可視化する必要があります。また、ブランドコンセプトに沿った広告やコマーシャル、ソーシャルメディア戦略が実践できるよう、広告代理店などにコンサルティングを依頼するのも有効です。ブランドの一貫性を保つためには、これらの要素を統一感のあるものにすることが重要です。たとえば、ロゴやカラーを決定した後は、それらを適切に使用するためのガイドラインを作成し、社内外で共有することで、ブランドの一貫性を維持できます。

手法例

ロゴ作成

カラーパレットの決定

パターン制作

デザインシステムの構築

広告キャンペーンの企画・実施

ブランドガイドラインの作成

関連記事:ロゴってなに?ロゴを作成するうえで大事なことを解説!

ブランドアウトプットの具体的なイメージ

ブランド形成におけるアウトプットイメージとして具体的には以下のようになります。

・ビジュアルアイデンティティ: ロゴ、カラーパレット、タイポグラフィ、デザインシステムなど

・言語アイデンティティ: ブランドの声、トーン、メッセージング、スローガン、キャッチフレーズなど

・製品・サービス: 品質、機能、デザイン、パッケージング、ユーザーエクスペリエンスなど

・カスタマーサービス: 対応の質、スピード、アフターサポート、苦情処理など

・マーケティングコミュニケーション: 広告、PR、ソーシャルメディア戦略、コンテンツマーケティングなど

・企業文化: 従業員の行動、価値観、社内外でのコミュニケーションスタイルなど

・環境への取り組み: サステナビリティ活動、社会貢献活動、CSR活動など

これらの要素を統合的に管理し、一貫性のあるブランドイメージを構築することが重要です。

効果検証・検討

販売商品やサービスの向上と確立のために、リサーチによる顧客のフィードバックの収集が重要です。リサーチ専門会社やインターネット上のサービスを利用して知りたい要点を絞り、今後の運用見直しのためにデータを取得します。得られたデータをもとに、課題や改善策を検討し、ブランディング戦略の効果を評価します。

具体的な手法としては、以下のようなものがあります:

・アンケート調査: オンラインや対面での顧客アンケートを実施

・フォーカスグループインタビュー: 少人数のグループで詳細な意見を聴取

・ソーシャルメディア分析: SNS上の顧客の反応やコメントを分析

・販売データ分析: 売上や顧客属性などの定量的データを分析

これらの手法を組み合わせることで、多角的な視点からブランディングの効果を検証できます。また、定期的に効果検証を行うことで、市場環境の変化や顧客ニーズの変化に柔軟に対応することが可能となります。

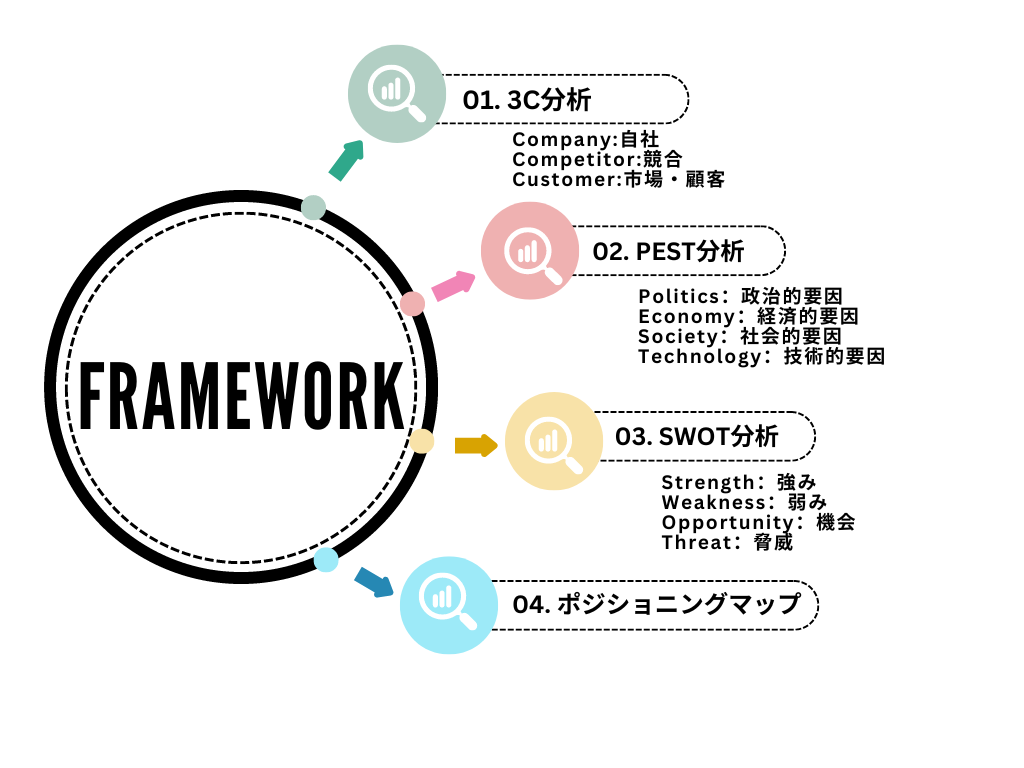

ブランディング戦略を成功させるフレームワーク

ブランディング戦略を効果的に実行し、成功に導くためには、適切なフレームワークの活用が不可欠です。フレームワークとは、複雑な状況や問題を整理し、分析するための枠組みや方法論のことを指します。ブランディングにおいては、市場環境や自社の位置づけを客観的に把握し、戦略立案に活かすことができます。

本セクションでは、ブランディング戦略の成功に寄与する代表的なフレームワークを紹介します。これらのフレームワークを使いこなすことで、より効果的なブランディング戦略の立案と実行が可能になります。各フレームワークの特徴や活用方法を理解し、自社のブランディング戦略に最適なものを選択・適用することが重要です。

3C分析

3C分析とは、経営戦略の立案に関するフレームワークの一種です。以下の3つの視点から自社の市場環境を分析し、自社の課題や成功要因を論理的に導き出します。

1. Customer:顧客

2. Competitor:競合

3. Company:自社

3C分析では自社と競合の違いを明らかにできるため、ブランディング戦略にも活用できます。たとえば、分析によって自社と競合の強みや弱みを把握できれば、自社にしかない価値を構築できるでしょう。この分析手法を用いることで、ターゲット顧客のニーズや競合他社の動向を踏まえた、差別化された独自のブランドポジションを確立することが可能となります。

PEST分析

PEST分析は、企業を取り巻くマクロ環境を分析するためのフレームワークです。以下の4つの要素から構成されています。

1. Politics:政治的要因

2. Economy:経済的要因

3. Society:社会的要因

4. Technology:技術的要因

PEST分析を活用することで、ブランディング戦略に影響を与える外部環境の変化を把握し、適切な対応を取ることができます。例えば、新しい技術の台頭や社会的な価値観の変化などを考慮しながら、ブランドの方向性を検討することが可能になります。

SWOT分析

SWOT分析とは、自社が置かれている現状を分析し、成功要因や脅威となりうるものを導き出す手法です。分析に用いられる項目は以下のとおりです。

1. Strength:強み

2. Weakness:弱み

3. Opportunity:機会

4. Threat:脅威

SWOT分析で自社の現状を客観的に把握できれば、自社にとって必要な施策を考えやすくなり、より良いブランディング施策を生み出せるでしょう。

ポジショニングマップ

ブランディングを進めるうえでは、市場における自社のブランドや製品の立ち位置を把握する「ブランド・ポジショニング」が欠かせません。ブランド・ポジショニングを行うためには、ポジショニングマップの作成が有効です。

ポジショニングマップとは、縦軸と横軸で構成される2次元マップを指します。ブランドの特徴や製品の価格などを軸に選定し、自社と競合他社をプロットすることで、それぞれの位置付けを可視化できるフレームワークとなります。競合が存在しない領域を軸にしてポジショニングマップを作成すれば、優位性の高い独自のポジションを発見できるでしょう。

ブランディングの主な種類

「何をブランディングするのか」「ターゲットは誰か」などによって、ブランディングはさまざまな種類に分かれます。状況に合わせて適切な戦略が立てられるように、主な種類を整理しておきましょう。

BtoCブランディング

BtoCブランディングとは、一般消費者をターゲットとする企業が行うブランディングを意味します。BtoC企業がブランディングを行う主な目的は、一般消費者の購買意欲を引き起こすことです。提供する商品やサービスのブランド力は購買意欲に直結するため、ブランディングによって競合他社との差別化を図り、商品やサービスのイメージアップを行うことが必要とされます。

BtoBブランディング

BtoBブランディングとは、法人を対象にビジネスを展開する企業が行うブランディングのことです。BtoBのビジネスモデルは商材価格が高い傾向にあり、見込み顧客の検討期間が長めであることから、競合他社との価格競争に巻き込まれやすいことがあります。

新規顧客の獲得につなげるためには、取引先となる企業をターゲットとしたBtoBブランディングを行い、競合他社との差別化や市場競争力の向上を図ることが欠かせないでしょう。

インナーブランディング

インナーブランディングとは、経営層やマネジメント層を含む社員に対し、自社の理念やブランド価値などを浸透させるためのブランディングです。社員の理解と共感が得られると、パフォーマンスの向上や定着率のアップが期待できます。

社員が会社に愛着をもつことで、自社の情報を積極的に発信するようになれば、後述するアウターブランディングにもつながるでしょう。

関連記事:インナーブランディングとは?採用マーケティングにおける重要性と進め方

アウターブランディング

アウターブランディングとは、社外に対して行うブランディングを意味します。幅広い層をターゲットとするのが特徴であり、一般消費者やステークホルダー、採用活動における応募者なども含まれます。アウターブランディングで自社の商品やサービスを積極的に訴求すると、収益アップや企業イメージの向上などが期待できるでしょう。

企業ブランディング

企業ブランディングとは、ステークホルダーに認知してもらいたい企業のイメージを明確化し、企業理念などを社内外に向けてアピールすることを表します。主な目的は、自社に対するロイヤリティや共感の獲得です。自社ならではの価値を訴求することで、競合他社との差別化につながり、価格競争や品質競争に巻き込まれにくい立ち位置を確立できるでしょう。

セルフブランディング

セルフブランディングとは、自分自身をブランド化して価値を高める活動を意味します。一般的には、企業や組織に所属しない個人がSNSを活用し、自らをプロモーションすることを指します。

主な目的は、単に自分自身を良く見せることではなく、強みや専門性、経験などを訴求することです。自分にしかない価値をアピールすることで、他者からの信頼性や興味関心が高まり、集客力や販売力の向上が期待できます。

ブランディングの成功事例

ブランディング成功例について、いくつかご紹介します。ブランディングの成果が企業の成長に深く関連している要因の一つであることが理解できる実例です。

競合商品との差別化を図った事例:明治

明治の「明治ザ・チョコレート」がリブランディングにより、クラシカルな箱にカラフルなカカオ豆のモチーフを箔押しし た「縦型」のパッケージに変更されました。味だけではなく、誰かに紹介したくなる「存在」に生まれ変わらせる点に着目した斬新なデザインです。

これまで、チョコレートの絵柄や色合いを採用したものや、「横型」のパッケージが定番だった板チョコレート業界にとって、斬新ともいえるアイデアです。インスタグラムなどのSNSでも拡散され、異例の大ヒット商品となりました。

既存商品のブランド力を活用した例:日清

日清は、自社製品である「カップヌードル」のブランド力を利用し、新たな価値を生み出し続けています。

たとえば、「カップヌードルごはん」が挙げられます。日清は、新たにカップライスを販売するのではなく、「カップライス」と「カップヌードル」を掛け合わせた「カップヌードルごはん」を発売しました。カップヌードルのブランド力が新商品を牽引し、ヒット商品となっています。

ほかにも、カップヌードルのブランド力を利用してカップヌードルライト、カップヌードルライトプラス「ラタトゥイユ」「バーニャカウダ」「海老のビスク」なども発売しています。

BtoB市場が求める付加価値を加えた事例:IBM

IBMが展開する「Watson」は、コグニティブ・コンピューティングと呼ばれるAI(Augmented Intelligence:拡張知能)のブランディングにより、多くの企業で導入されるようになったITシステムです。

「Watson」は、通常のAI (Artificial Intelligence:人工知能)とは異なり、データ処理の効率化だけではなく、DL(ディープラーニング)機能により、業態や環境、使用方法に対応したカスタマイズが可能だです。コールセンターやメール対応など、人の手を介して行われていた業務もこなすことができます。既存のITシステムと差別化を図ることによって成功した事例の一つです。

技術担保により結果的にプロモーションになった事例:ドルビーラボラトリーズ

ドルビーは、映画や音楽などのメディア機器の技術開発を行う企業です。その技術をライセンス化することで収入を得ています。ドルビーは、ライセンス提供の際に自社商標の提示を契約に盛り込むことで、プロモーションなどを行わずとも、そのロゴは人々に認知されるようになりました。

また、自社技術のライセンス化だけではなく、商標登録している製品に対して自社ロゴを表記した。高品質な製品を作り続けるとともにロゴの露出度が高まり、「ドルビー=高品質」というブランドイメージを定着させることに成功しました。

関連記事:商標登録を徹底解説します!円滑に進めるためのやり方とは?

WEBマーケティングとブランディング

ブランディングを進めるためにWEBマーケティングは大きな役割を担うことができます。

コンテンツマーケティング、SNS、WEBの広告施策、媒体掲載などを通じて様々なユーザー、ターゲットとのタッチポイントを作ることができます。重要なのは様々なWEBマーケティング施策の中でブランディングに寄与させるためのコンテンツ生成とユーザーに向けてどう発信をしていくかです。

コンテンツの中身次第ではブランド力を損ねてしまう可能性もあるため方針を定め方針に応じたコンテンツを常に生成したいくことが大事です。

コンテンツをユーザーに向けて発信していく際にはSNS、広告施策、媒体などそれぞれの特性を明確に把握した状態で適切に配信していくことが大事でむやみやたらに配信しても逆効果です。

ブランディングを視野に入れつつWEBマーケティング施策を実行していくことでマーケティングの効果を高めつつブランディングも高めることができます。

ブランディングはマーケティングの一環

ブランディングはマーケティングの一環として、ビジネス戦略では切り離せない要素と考えられています。段階的な構想による一貫性をもった施策で、商品や事業を成功に導きましょう。ブランディングで確実な結果を得たいという方は、専門家に依頼するのもおすすめです。興味のある方は、まずご相談を。

マーケティングに関するお問い合わせはこちら