年齢や入社年次にとらわれず若手リーダーを積極登用するなど、若い世代の挑戦を推進する企業文化で知られているLINEヤフー。そんな中でもとくに注目されているのが、20代にしてヤフー(当時)の販売促進部 部長に就任し、現在ではさらに多くの部門を率いている宮村 壮(みやむら そう)氏の存在です。

この連載ではそんな宮村氏に、プラットフォーマー企業から見た広告業界のトレンドや、今後の業界動向などについて語ってもらいます。第1回では、営業企画職で得た知見を基に、「ユーザーファースト」の重要性を探求し、テクノロジーの進化と共に変わっていく広告業界の一端と、変わることのない原則を解説します。

マーケティングに関わるすべてのビジネスパーソンに役立つエッセンスがたくさん詰まった本コラムは必見です!

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

プラットフォーマー視点で業界を解く

皆様初めまして。私は宮村 壮と申します。どうぞよろしくお願い致します。

普段はLINEヤフー株式会社のマーケティング部門でお仕事をさせて頂いております。職種は、開発責任を担うプロダクト部門と販売責任を担うセールス部門の架け橋となる、いわゆる「営業企画」組織で部門長を務めております。

営業企画職の特徴は、デジタル広告業界の潮流を俯瞰で捉え、マーケット全体の課題をあらゆる手段を用いて解決していくという、良く言えば幅の広さ、悪く言えばなんでも屋です(笑)。とはいえそうした立場であるが故に、業界トレンドを客観的にとらえ、様々なプレイヤーの利害関係を見てきたり、社内のあらゆる部門の連携に奔走したりと、まだまだ浅いながらもバリエーションに富んだ経験をしてきた自負はあります。そういった経験で得た知見を抽出し、何か一つでも気付きを提供できればと思っております。

第1回となる今回の記事では「ユーザーファースト」についてお話をさせて下さい。

今の時代に重要な考え方

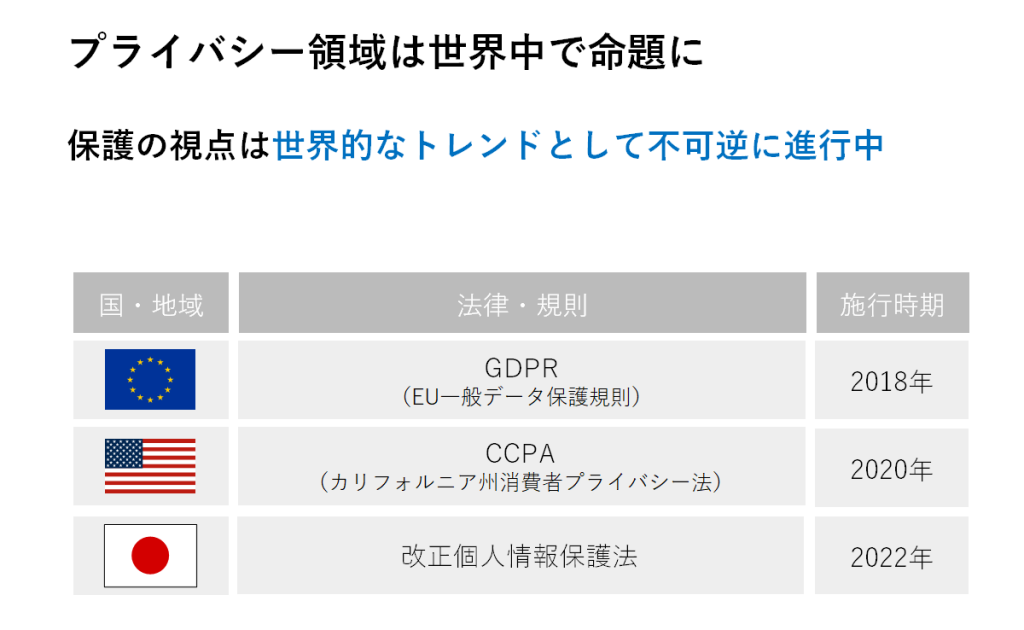

ユーザーファーストという言葉自体、多少使い古された言葉であり、昔からある言葉でしょう。しかし我々プラットフォーム事業者にとってその言葉は、どの時代でも必ず立ち返るべき普遍的な考え方であり、かつ令和の時代においてはますます重要になっている考えです。その理由はプライバシー保護の潮流に代表されるように、2010年代後半にかけデジタル広告の主権がプロバイダー側からユーザー側へ移っている、あらゆる発想の起点がユーザーに還ってきているからです。

この潮流の加速には、2019年から世界を襲ったCOVID-19の影響もあるでしょう。感染症対策であるステイホームはユーザーのデジタル利用を加速度的に増加させましたが、一方で情報が自身に与える影響も非常に大きくなり、コロナ禍では「インターネットの情報は鵜呑みには出来ない」と感じていたユーザーは約84%※もいたとされています。

出典:博報堂DYメディアパートナーズメディア環境研究所「メディア定点調査」

https://mekanken.com/projects/media-survey/

要は令和の時代では、ユーザーはデジタル上の体験に対して非常に「繊細」になってきているため、正しいコミュニケーションを取る上での「ユーザーファースト起点」発想の重要度が相対的に高まっているのです。

この前提を踏まえ、デジタル広告領域において必要であろうポイントを、デジタル広告成長の変遷から抽出しきたいと思います。

トレンドの変化と不変的な考え

5年間で約40倍成長したデジタル広告

いまや年間3兆円規模となり、日本の広告費の45.5%※を占めるデジタル広告ですが、その起源は1994年に米国企業のAT&T社がデジタル雑誌メディアに掲載したバナー広告だと言われています。そして1996年にYahoo! JAPAN、1997年にGoogleが誕生しました。デジタル広告費は1996年から2000年の5年間で約40倍にまで爆発的に成長しています。

出典:電通 日本の広告費

https://dentsu-ho.com/booklets/46

2000年に入ってからは検索結果画面に表示されるリスティング広告を筆頭に、サイトアナリティクスツールなども主流となりインターネット上でのマーケティング活動が当たり前に、更にはデジタル広告に軸足を置いた広告会社もしくは広告会社内の専門部隊が、既にマーケットで存在感を発揮し始めていたと聞いています。

「枠から人」の時代に…本当になっていたのか?

私がLINEヤフーに入社(※当時はヤフー株式会社)した2015年は、アドテクノロジー最盛期でした。特に、狙ったターゲットに広告を出したい広告主側を束ねたDSP(Demand Side Platform)とユーザーが訪れるメディアを束ねたSSP(Supply Side Platform)間によるリアルタイムの入札競争を実現する技術が最先端で、「どの枠で広告配信するかより、誰に広告配信する方が重要だ」という考え方を表した「枠から人」という象徴的なキーワードを、1週間に何度も耳にした事を覚えています。

多くのマーケッターがDSP・SSP事業に携わり、そして活用していたことに疑いようはありません。しかし、私は今思い返すと「本当に当時は枠から人の時代になっていたのか?」と疑問に思うこともあります。何故なら、事実として当時最も利用されていたデジタル広告は、検索結果画面にある「枠」に掲載されるリスティング広告だったからです。そしてこれは今も変わっていません(日本のデジタル広告費内におけるリスティング広告費の構成比は、2023年は39.9%、DSP・SSP最盛期の2015年も36%といずれも最も高い構成比)。

勿論、DSPとリスティング広告では役割が異なる部分はありますが、あれだけ「枠から人」が叫ばれていた時代に、それでも結果的に広告主が予算を最も費やしているのが検索広告であったことは事実です。その理由は、単純に最も広告効果が高いからでしょう。そして広告効果が高い理由は、検索結果という面・枠が「今これを知りたい」というユーザーの「その瞬間の欲求」を捉えているからです。

その瞬間の欲求を面・枠から捉えるという考えは「枠から人」の考えだけでは抜け落ちてしまいます。「枠から人」が叫ばれていた時代は、業界全体でみるとアドテクノロジーファーストの側面が強く、広告に接触するその瞬間のユーザーファーストな体験が置いてきぼりになってしまっていたのではないかと思います。

時代が変化しても、変化しない根幹

これらの事実から私は、

1.どれだけテクノロジーが発展してもユーザーファーストが第一

2.人×枠(興味がある人×その瞬間の欲求)が重要

3.その瞬間の欲求=そのプラットフォームを利用した動機

という考えは、どんな時でも共通する根源的な考えなのだと捉えています。

実際に2020年代にかけては、広告掲載をするプラットフォームによってユーザーの利用動機が異なるため、プラットフォームに応じた最適なクリエイティブ表現が重要だという論が爆発的に増え、その文脈を生業にする広告クリエイティブ事業者も多く台頭しました。「枠から人」という時代を経て、「人×枠」の時代に突入した(ある意味、元来に立ち返った)と言えると思います。

関連リンク

・DSPとは?知っておきたいDSP広告の仕組みからSSPやメディアとの関係まで徹底解説

・リスティング広告の基礎知識を解説。メリットや特徴とは?

意外と難しい実践的なユーザーファースト

複雑がゆえにぼやけるユーザーの顔

常にデジタル広告を体験するユーザーファーストで考える、これは全く当たり前のことであり、考え方自体難しいことではありません。しかし、意外と実践するのは難しいです。その理由は、このデジタルマーケティング業界の持つ複雑さと専門性の高さが起因しています。私自身、この業界に従事し9年が経ちますが、未だこの業界の混沌さに驚かされる毎日です。

ひとえに「デジタルマーケティング」と言っても従事者が向き合わなければいけない領域は本当に、本当に多い。市場調査、メディアプラン、クリエイティブ、オウンド運営、予算管理、広告運用、レポーティング…これらは氷山の一角ですが「やる事が多すぎる」と日々感じられる方も多いのではないでしょうか。

非常に単純ではありますが、向き合うことが多すぎるが故に、ユーザーの広告体験に向き合うリソースが確保できないといったケースは、本当によくある状況です。この状況の解決のためには、各領域の自動化・AI活用を意識的に取り入れていく必要があります。

専門性が高い領域こそ、立ち返る意識が重要

多岐に渡る領域の中で、特に高い専門性求められる領域は、その領域に特化した会社や組織・役割が作られることが多く(最近だとAI活用・DX推進などが挙げられるでしょうか)、それ自体は非常に重要な動きであることは間違いありません。

一方でそういった専門性に特化した活動は、専門的であるが故にどうしてもユーザーファーストの視点が抜け落ちてしまう事が相対的に多いです。「新しい事をする」「技術をうまく活用する」ことが目的になると、前述したユーザーが置いてきぼりになる歴史を繰り返すことに繋がってしまいます。

トレンディな領域に対して取組みを検討・実行する場合は、それを通じてどういったユーザー体験を生み出すのが目的なのか?という事を、特に意識して問い続ける事が重要だと思います。

関連リンク:マーケティング部門の仕事や役割とは?求められる能力やスキル、役立つ資格をご紹介

デジタル広告の真価が問われる分岐点

広告接触という便利な体験

この記事を読み終え、もしお時間があれば是非、お手元のデバイスで「広告」と検索してみて下さい。恐らくサジェストワードには「消す方法」「ブロック」などのワードも出てくるのではないでしょうか。これが今の時代の広告に対するユーザーの評価の一部であり、2019年にテレビCMの広告費を抜き、今もなお成長し続けるデジタル広告の歪んだ実情です。

広告が掲出されるまでに、本当にたくさんの人々が関わり、たくさんの考えるべき事を考え抜き、ようやく世の中に出ていく過程を知っているがゆえに、それが「煩わしい」と直感的に一蹴されてしまう事が辛いです。

JIAA(日本インタラクティブ広告協会)が定点で行っているインターネット広告に関するユーザー意識調査など、いくつかの広告のユーザー評価調査をみると、広告をネガティブに捉える評価と、欲しい情報を得る事が出来るというポジティブな評価はほぼ同等にあり、「広告は便利な時もあるし、煩わしい時もある」という絶妙な評価が実態なのではないでしょうか。

この分岐を「広告は便利な情報体験である」というポジティブな方向に進められるかは、業界全体のユーザーファーストの総量で決まります。私はプラットフォーマー従事者として、広告とユーザーを繋げるより良い場・手段の実現にまい進しますが、この時代だからこそのユーザーファーストを是非皆様もより考えてみて下さい。

最後までご高覧下さり、誠にありがとうございました。