マーケトランク編集部より:デジタルマーケティング支援企業「アルテナ株式会社」が手がけた各業界でのマーケティング成功事例を大公開。第二回は、とあるSaaS企業のマーケティング支援の過程で着目した「KPI設定の重要性」について解説します!成約率が4倍、売上が2倍になった施策内容とは?

アルテナ株式会社 代表取締役 古田 聡氏のプロフィールと連載記事一覧

「とにかく問い合わせを増やさなければ」と数字に追われる日々。しかし、終わらない問い合わせ対応に忙殺され、「何のための問い合わせ数なのか?」と疑問を感じることはありませんか?

今回は、問い合わせ数が7倍に増えたのに売上が伸び悩み、目標を修正したことで売上が2倍になった事例をご紹介します。

目次

お問い合わせ爆増!でも喜びもつかの間…

弊社では随分前から、とあるSaaSを提供するスタートアップのマーケティングを手伝っています。お問い合わせをいただいた当時、資金調達をしたばかりで勢いのあったこの会社は、経営者の業務効率化を推進するサービスを提供しており、これから成長フェーズに入ろうとしていました。

プロジェクト開始前のヒアリングで、代表の佐々木さん(仮名)からこんな相談を受けました。

「とにかく問い合わせを増やしたい」

この言葉、BtoBマーケティングの現場では本当によく聞くフレーズです。私たちはそのご要望通り、お問い合わせ数の増加に向けて新しい戦略を考えることになるのですが、後から振り返ると、ここでもう一歩踏み込んだ議論をすべきだったと気づかされることになります。

私たちは調査・準備を行い、今後のマーケティング戦略を提案しました。ターゲット層へのアプローチ方法を見直し、コンテンツマーケティングの強化、リスティング広告の最適化など、複数の施策を組み合わせたプランです。

提案したマーケティング施策が始まり、初月からお問い合わせ数は大きく増加、その後も改善を繰り返し、3ヶ月目にはお問い合わせは約7倍にまで増加しました。

佐々木さんや社内の方々も私たちも、この結果にとても喜んでくれました。

表面的な成功の裏に隠れた課題

問い合わせの電話やフォームは頻繁に届き、お問い合わせを管理するスプレッドシートは新規リードで埋まりはじめました。会社も活気づき、佐々木さんは急きょ営業チームを拡充し、体制を整えました。

すると少しずつ新規契約も増え、売上も伸び始めました。予実管理のグラフは右肩上がりになり始め、新しいマーケティング活動は「成功」しているように見えました。

「このままいけば会社が一気に大きくなりますね!マーケティング予算も増やしましょうか?」

そんな話が社内でではじめた中、佐々木さんだけいつもと違う様子でした。

話を聞くと、確かに問い合わせ数は増えており、初期のマーケティング目標は達成していました。しかし、実際に契約に至るケースは思ったほど増えていなかったことが分かりました。さらに、実際に契約に至ったケースも、実はトライアル期間で解約になってしまったり、最安値のプランでの契約ばかりで、継続的な売上増加には貢献していませんでした。

また、現場の方々からはこんな話もありました。

「問い合わせ対応と見積もり作成に時間を取られすぎて困っているんです。毎日何十件も来る問い合わせの大半が、実はうちのサービスに合わない会社だったり、予算がなかったり、単に情報収集だけだったり。成約率が思ったより低くて、対応コストばかりかかっています。営業メンバーも疲弊していて、このままでは退職者も出そうな雰囲気です。」

その話を聞いて、私たちはようやく見落としに気づきました。

関連リンク:BtoB企業の成約率を上げるリードナーチャリングとリードクオリフィケーションとは?

疲弊する営業チーム

私たちは、「問い合わせ数」という目に見える指標だけを追いかけていて、その「質」を見ることを見落としていたのです。

データを分析してみると、問い合わせは確かに7倍に増えていましたが、成約率は逆に下がっていました。つまり、問い合わせが増えても、それがいくつかの条件(予算がある、決裁権を持つ人からの問い合わせ、具体的なニーズがある等)を満たさないと、効率よく売上には貢献しないことが分かりました。

これまで「問い合わせの数」だけを追いかけていましたが、「問い合わせの質」については十分に考慮していなかったのです。

たとえるならば、レストランが「来客数」だけを追い求め、「客単価」や「リピート率」を無視しているようなもの。店内は常に満席でも、一人あたりの注文金額が低く、リピートしてくださらないお客様ばかりでは、繁盛しているように見えて実は赤字かもしれません。

私たちは今回の件を反省し、改善方法を考えることにしました。

関連リンク

・BANT(BANT条件)をBtoBにおける営業活動に活用するには?

・顧客単価を向上させるクロスセルとは?活用方法と具体例をご紹介

「数」から「質」への転換点

過去データの分析の結果、以下の点に気がつきました。

1. お問い合わせには様々なパターンがある

2. お問い合わせパターンの中でも、特定の業界・規模・悩みに合致する企業は成約率も高く、売上にも大きく貢献する

3. 問い合わせフォームでの回答から、成約可能性の高い顧客を予測できる

お問い合わせフォームをカスタマイズして、お問い合わせ内容に応じて優先順位を変えることで、より効率的に営業活動を行えるようになると考えました。また、成約可能性の高いお問い合わせ数(=有効リード数)を計測できることで、マーケティング施策もより改善しやすくなると考えました。

一方で、お問い合わせフォームの項目が増えるため、お問い合わせ数が減り、経営陣から「マーケティングの成果が下がった」と見られないだろうかという懸念もありました。

しかし佐々木さんがこう言ってくださいました。

「これまでは問い合わせ数だけを追いかけていましたが、結局、成約につながるお問い合わせが増えなければ売上には繋がらないとわかりました。だから、お問い合わせ総数は気にせず、成約可能性の高いお問い合わせ数だけを追いかけましょう」

結果「問い合わせ数を増やす」という目標から、「成約可能性の高いお問い合わせ数を増やす」という方針へと転換することになりました。

「成約可能性の高いお問い合わせ数」を私たちは、ある条件を満たしたお問い合わせ数のことと定義しました。それを私たちは「条件付きお問い合わせ数」と呼び、新しいKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)としました。KPIとは目標を達成するためのプロセス(中間目標)を定量的に評価する指標のことで、KPIが伸びることで、KGIである売上が伸びると仮説を立てました。

そして「条件付きお問い合わせ数」には、以下のような条件を設定しました。

● 優先ターゲット業界(製造業、物流業、小売業)からの問い合わせである

● 従業員数50人以上300人未満の企業からの問い合わせ

● 導入にかけられる予算が明確に設定されている

● 具体的な課題や導入目的が明確に記載されている

● 決裁権を持つ役職からの問い合わせである

これらの条件を満たす問い合わせのみを「有効な問い合わせ」としてカウントし、その数を増やすことを新たな目標としました。これにより何か大きな施策の直後にお問い合わせ数が増えていても、条件を満たしたお問い合わせが増えていなければ有効な施策ではなかったと判断できるようになりました。

質重視の方針がもたらした具体的な変化

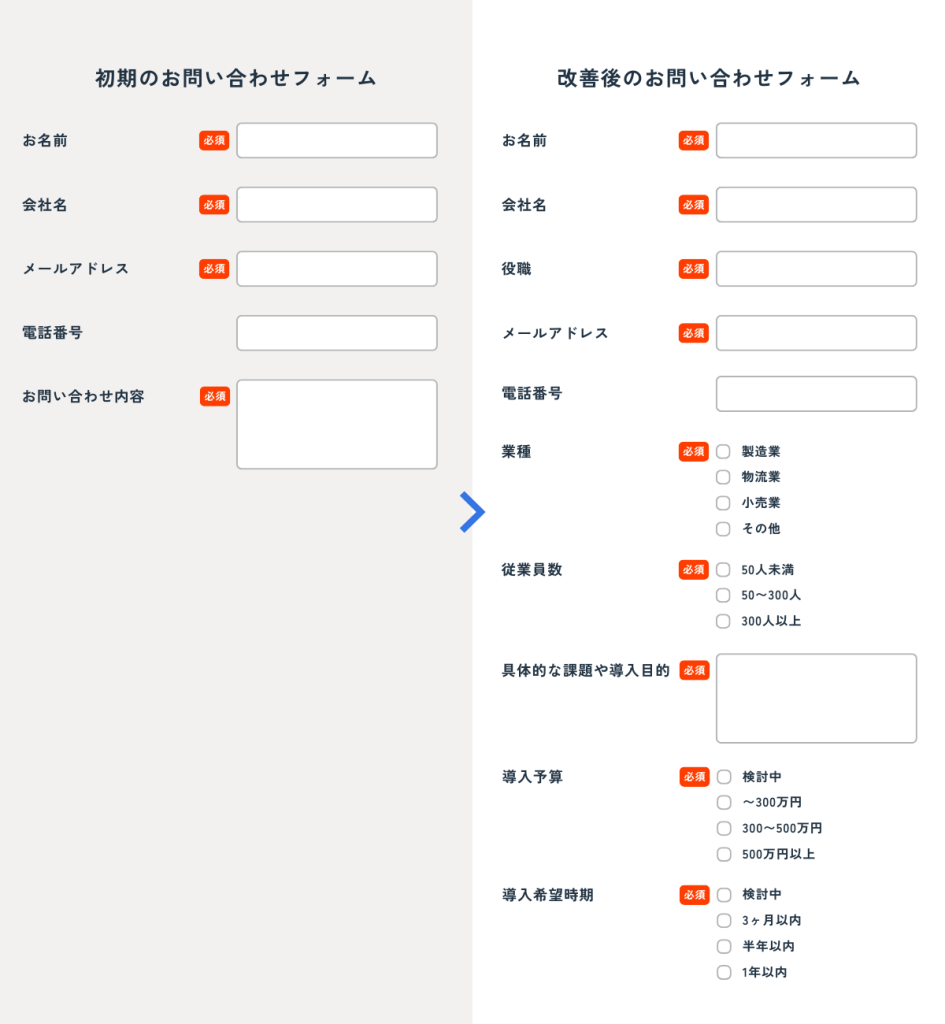

最初に着手したのは、問い合わせフォームの改善でした。これが最も即効性があり、コストもかからない施策だと判断したからです。

問い合わせフォームの改善

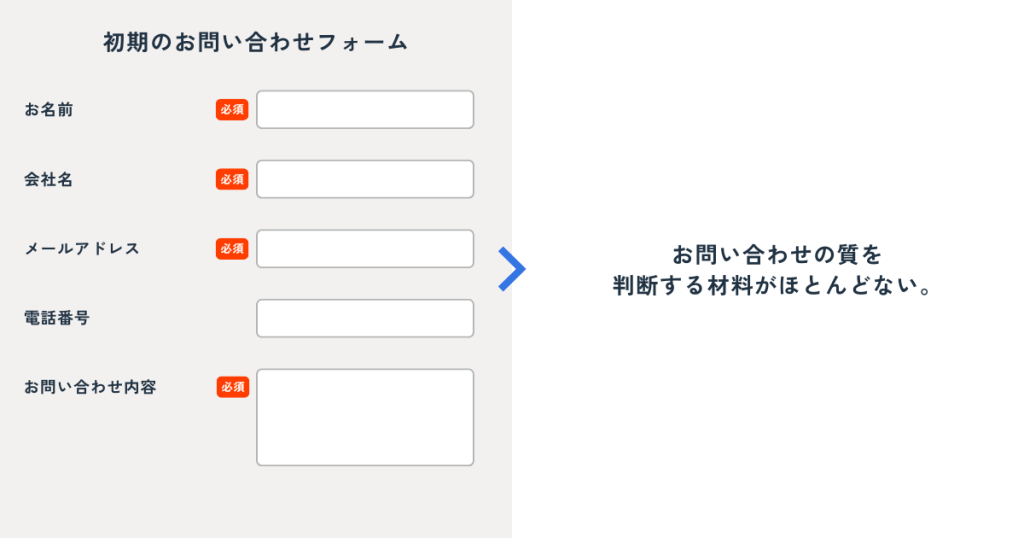

従来のフォームは非常にシンプルでした。「お名前」「会社名」「メールアドレス」「電話番号」「お問い合わせ内容」という基本情報だけで、これでは問い合わせの質を判断する材料がほとんどありませんでした。

【初期のお問い合わせフォーム】

【改善後のお問い合わせフォーム】

フォームの改善により、問い合わせの段階で顧客の状況や緊急度を把握できるようになりました。役職から決裁権の有無がおおよそ分かり、業種と従業員数で優先すべきターゲットかどうかが判断できます。また導入予算と希望時期の設問は、早めの情報収集なのか、直ちに導入を検討しているのかを見分けることができるようになりました。

さらに「条件付きお問い合わせ数」を増やすための施策として、以下も実施しました。

● ターゲット業界と企業規模を絞り込んだコンテンツ制作

● 特定の課題を持つユーザーに届けるための広告の見直し

● ターゲット業界向けのウェビナー開催

● ターゲット業界で開催されている展示会への出展

これらによって問い合わせ数はピーク時から約3割減少したものの、受け取る問い合わせの質は劇的に向上し、成約率は5%から20%へと4倍に上昇しました。

| 変更前 | 変更後 | |

| お問い合わせ数 | 約50件 | 約35件 |

| 成約率 | 5% | 20% |

| 売上 | 基準 | 約2倍 |

| 顧客獲得コスト | 基準 | 40%削減 |

関連リンク:BtoBサイトにおける最適なEFOとは?

目に見えない成果が生み出す大きな価値

フォーム改善後の最初の1ヶ月は問い合わせ数が急減しました。しかし、3ヶ月目から少しずつ変化が現れ始め、6ヶ月後には売上が約2倍に成長するという成果が出ました。

「以前は夜遅くまで成約につながらない問い合わせ対応に追われていましたが、今では成約率も高く、効率的に営業活動ができるようになりました。」(佐々木)

数字で表せる成果だけでなく、目に見えない変化も大きかったです

● 顧客満足度の向上

● 継続利用率の増加

● 営業チームの疲弊感の軽減

● 社内のワークライフバランスの改善

● サービス品質の向上

さらに、一顧客獲得あたりのコスト(CAC)は約40%削減されました。

正しいKPI設定の3つのポイント

この事例から学んだことは、KPIの設定における「質」の重要性です。お問い合わせ数、Webサイト訪問者数など、「数」で表される指標は確かに重要です。しかし、それらには成約に繋がらない可能性の高い方々まで含まれているため、その数を伸ばすことで売上が伸びるとは限りません。

お問い合わせやWebサイト訪問者の中でも、売上に貢献する方々を見極め、そこを伸ばしていくことが大事だと考えます。

今回学んだ、KPI設定のポイントは以下の3つです。

1. 最終的なビジネス目標との整合性

KPIは最終的な事業目標(売上や利益)とどのように結びついているかを明確にすることが重要です。「条件付き問い合わせ数」というKPIは、あくまで売上や利益を増やすための中間目標に過ぎません。

2. 質的要素の組み込み

ただの数値だけでなく、質的な要素を組み込んだ複合指標を設計することが、今回は効果的でした。

たとえば、これまでのKPIがWebサイト訪問者数なら「特定のコンテンツを閲覧したWebサイト訪問者数」としたり、メルマガ登録者数をKPIにしていたなら「特定業界のメルマガ登録者数」にするなど、質を加味した指標を設定することで、より意味のある目標になるかもしれません。

3. 定期的な検証と調整

設定したKPIが本当に機能しているかを定期的に検証し、必要に応じて調整することが大切です。市場環境や自社の状況変化に合わせて、KPIは調整していくべきです。

最初に設定したKPIが最適とは限りませんよね。実際のデータを基に、「このセグメントからの問い合わせはさらに成約率が高い」「この業種からの問い合わせなら、事業規模が小規模でも意外と成約につながっている」などの発見があれば、これまでにはなかった様々なセグメントをマーケティング活動で狙えるようになります。

今こそ自社に合わせたKPIの設定を

なんの制約もなく、とりあえず「数」を増やすことは比較的容易です。しかし、その「数」が本当にビジネスの成果につながっているかという視点が抜けてしまっては、数を増やす意味がありません。

「条件付きお問い合わせ数」のような質を考慮した指標は、計測も面倒で「お問い合わせ数」よりも難易度が高いので避けがちです。しかし長期的には、無駄な対応コストを減らしてくれ、本当に価値のある顧客との関係構築に集中できるようになります。

今回の会社では、問い合わせ総数は減っても、成約率が上がり、売上が2倍になりました。あなたの会社でも、同じように「質」を考慮したKPIに変えてみてはいかがでしょうか。