SEOとは、“Search Engine Optimization” の略であり、検索エンジン最適化を意味します。

これは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、自社のウェブサイトやページが上位に表示されるよう、サイトの評価を向上させる取り組みです。

SEO対策の重要性は、多くの企業や組織に認識されていますが、具体的な実施方法や社内での対応可能性について疑問を抱く声も少なくありません。本記事では、SEOの基本的な概念から実践的な対策方法まで、包括的に解説していきます。

SEOの主な目的は、単に検索結果の上位表示を達成することだけではありません。その先にある具体的な目標、例えば商品の購入促進、問い合わせ数の増加、資料請求の獲得、キャンペーン参加の促進、ブランド認知度の向上、重要情報の周知などを実現することが真の目的です。

検索エンジンで上位表示されることで、目的意識の高いユーザーがサイトを訪れる可能性が高まり、結果としてコンバージョン率の向上につながります。つまり、SEO対策は単なるサイト訪問者数の増加だけでなく、ビジネス目標の達成に直結する重要な施策なのです。

SEO対策は、内部対策、外部対策、コンテンツSEO、その他の対策に大別されます。これらを総合的に実施することで、検索エンジンからの評価を高め、より多くのユーザーにリーチすることが可能となります。

検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しているため、SEO対策も継続的な更新と改善が必要です。最新のトレンドや技術を把握し、適切な戦略を立てることが、効果的なSEO対策の鍵となります。

目次

SEOとは

SEOとは、“Search Engine Optimization” の略称で、検索エンジン最適化ともいいます。

GoogleとYahoo!などの検索エンジンでキーワード検索をした際、自社のサイト(ページ)が上位に表示されるように、サイトの評価を上げることをSEOといいます。

検索結果には、リスティング広告が対象キーワードで入札されていれば上位に表示されますが、広告費用を継続的に支払う必要があります。一方、SEOはサイト評価を向上させることで、追加の費用なしに上位表示を維持できる点が大きな特徴です。

SEOは単に検索結果の上位表示を目指すだけでなく、その先にある具体的な目的達成につなげるために重要です。例えば、商品の購入、お問い合わせ、資料請求、キャンペーン応募、ブランディング効果の向上、重要情報の周知などが挙げられます。

特定のキーワードで検索してサイトを訪れるユーザーは、目的に対するモチベーションが高いため、コンバージョン(CV)率も上がる傾向にあります。つまり、SEO対策によって上位表示を実現することで、見込み客の目に留まる機会を増やし、最終的な目的達成へとつなげることができるのです。

効果的なSEO対策を行うためには、単に「サイトへの訪問者数を増やす」ことだけでなく、本来の目的を明確に意識しながら取り組むことが重要です。そうすることで、狙っている目的達成へとより確実につながっていくでしょう。

関連記事:リスティング広告の基礎知識を解説。メリットや特徴とは?

SEOの目的

SEOの究極的な目的は、単に検索結果の上位表示を達成することではありません。SEO対策を通じてサイト評価を向上させ、検索順位を上げる本質的な理由は、その先にある重要な目標を達成するためです。

例えば、以下のような具体的な目的が考えられます。

・商品の購入促進

・問い合わせ数の増加

・資料請求の獲得

・キャンペーン応募の増加

・ブランド認知度の向上

・重要な情報の周知

特に営業やマーケティング担当者にとって、これらの目的達成は非常に重要です。検索を通じて目的の情報を求めてサイトを訪れるユーザーは、すでに高いモチベーションを持っているため、コンバージョン(CV)率の向上も期待できます。

つまり、SEO対策によって上位表示を実現することで、見込み客がサイトに触れる機会を増やし、上記のような具体的な目標達成につなげることが可能となります。単純に「サイトへの訪問者数を増やす」だけでなく、本来の事業目的を明確に意識しながらSEO対策を行うことで、真の成果につながるのです。

効果的なSEO戦略は、検索エンジンの評価基準を理解し、ユーザーのニーズに応えるコンテンツを提供しつつ、最終的な事業目標の達成を見据えて実施することが重要です。

SEO対策の種類

SEO対策は、主に4つの種類に分類することができます。それぞれの対策は相互に関連し合いながら、総合的にWebサイトの評価向上に寄与します。

・SEO内部対策

・SEO外部対策

・コンテンツSEO

・その他のSEO対策

これらの対策を適切に組み合わせることで、より効果的なSEO施策を展開することが可能となります。各対策の詳細については、以降のセクションで解説していきます。SEO対策は単一の手法だけでなく、複合的なアプローチが重要であることを理解しておきましょう。

SEO内部対策

内部対策とは、サイト内部の構造を検索エンジンが推奨する形に各部位を整えユーザビリティの高いWebサイトにすることで、検索エンジンの結果において自社サイトの順位を上位表示させるための施策を指します。検索エンジンは、独自の評価基準によってWebサイトを分析し、検索結果として表示する順序を決めています。

評価を決めるアルゴリズムは常にユーザビリティが担保され使いやすい、探しやすいように更新されるため、新しい情報をアップデートしながら対応していく必要があります。

内部対策の具体的な方法としては、以下のようなものがあります。

・サイト構造の最適

・メタタグの適切な設定

・コンテンツの質と量の向上

・内部リンクの適切な配置

・ページ表示速度の改善

これらの施策を継続的に実施することで、検索エンジンからの評価を高め、検索結果での順位向上を図ることができます。ただし、SEOのトレンドや検索エンジンのアルゴリズムは常に変化しているため、最新の情報を把握し、適切に対応することが重要です。

SEO外部対策

一方、外部対策とは、良質な外部リンクを獲得するために行う施策のことを指します。

良質とは、検索エンジンから高く評価されていることを意味するため、既に高い評価を受けているWebサイトと自社サイトのリンク連携を獲得することが自社サイトの検索上位表示に繋がります。

外部対策の具体的な手法としては、他サイトからの被リンク獲得や、ソーシャルメディアでの情報発信などが挙げられます。これらの施策を通じて、自社サイトの認知度や信頼性を高めることが可能となります。ただし、外部対策を行う際は、検索エンジンのガイドラインに沿った適切な方法で実施することが重要です。

コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、検索エンジンから高く評価されるコンテンツの作成を指します。現在の検索エンジンにおいては、Webサイト自体の評価のみでは上位表示を達成することが困難であり、優れたコンテンツを提供することで総合的な評価を向上させることが可能となります。評価される可能性の高いコンテンツを制作し、Webサイト全体の評価も同時に高めていくことが重要です。

質の高いコンテンツを作成することで、ユーザーにサイトの意図が明確に伝わり、注目を集めることで閲覧数の増加につながる可能性があります。また、商品やサービスの販売に関連するコンテンツであれば、売上増加にも寄与する可能性があります。さらに、ユーザーから高い評価を得るコンテンツは、結果として検索エンジンからも高評価を受けることになり、検索順位の向上にもつながります。このように、コンテンツSEOは多面的な効果をもたらす重要な施策といえます。

その他のSEO対策

その他にも、画像検索や動画検索などに向けたSEO対策もあります。また、Googleマップや特定の地域内で検索したときに上位表示を狙う対策など、対象を絞り込んだミクロな対策もあります。特定のSEO対策を実施するのではなく包括的に実施することで、閲覧されやすいWebサイトを作り上げていきましょう。

検索エンジンに合わせてSEO対策をすることは不可欠ですが、対応する内容は多く、決して簡単なことではありません。しかも、検索エンジンのアルゴリズムや評価ルールは頻繁に変わるため、常に最新の情報を入手し、新しいルールに応じた対策を実施することが求められます。

より効率良く、なおかつ効果につながるSEO対策を実施したい方は、SEO対策専門のサポートサービスを検討してみてはいかがでしょうか。

マーケトランクではホームページやオウンドメディアの運営で成果を出すためのSEO対策サポートを実施しています。ぜひお気軽にHR SEO/HR SEO オウンドへお問い合わせください。

関連資料:【初心者もわかる!】VSEO(動画SEO)のやり方・手順のまとめ資料

SEO対策の効果測定

SEO対策を実施する際は、施策前後でさまざまなデータや指標を比較し、効果を測定することが重要です。SEOの主な目的は、Webサイトの集客を向上させ、最終的な目標達成につなげることです。そのため、サイト運営者は集客に関する指標の変化を注意深く観察し、計測する必要があります。

効果測定の具体的な手順としては、以下のようなものが挙げられます。

・基準となる数値の記録: 施策実施前の各種指標を記録します。

・施策の実施: 計画したSEO対策を実行します。

・定期的なデータ収集: 施策実施後、一定期間ごとに各指標を計測します。

・データの分析: 収集したデータを施策前と比較し、変化を分析します。

・効果の可視化: 分析結果をグラフや表にまとめ、効果を視覚的に把握します。

測定する主な指標には、以下のようなものがあります。

・オーガニック検索からの訪問者数

・特定キーワードでの検索順位

・ページビュー数

・直帰率

・滞在時間

・コンバージョン率

これらの指標を総合的に評価することで、SEO対策の効果を正確に把握し、今後の戦略立案に活用することができます。また、効果測定の結果に基づいて、継続的に施策を改善していくことが、長期的なSEO成功の鍵となります。

日本における検索エンジンのシェア

国内では、GoogleとYahoo!の2つの検索エンジンで、約9割のシェアを占めています。しかしYahoo!の検索エンジンは、Googleの検索エンジンのアルゴリズムを採用しているため、実質ほぼGoogleへの検索エンジン対策が国内におけるSEO対策の定石と言えます。

その他、使われている検索エンジンとしてはMicrosoftが提供しているBingが挙げられます。このSEO対策については別記事で解説していますので、併せてご覧ください。

関連記事

・BingのSEO対策は意外にも重宝されるその理由とは!Bing集客を徹底解説!

・検索エンジンとは。世の中にある検索エンジン10選も紹介

・Yandex(ヤンデックス)とは!ロシアでGoogleと同じくらい人気の検索エンジンを解説!

・「とは検索」とは?検索エンジンでの検索テクニックや手法を解説します!

SEO対策の基礎知識

「SEO 対策= Google対策」と言えます。検索結果で上位表示を目指すには、検索結果が表示される仕組みを理解し、評価基準を把握することが不可欠です。SEO対策を開始する前に押さえておくべき基礎知識を以下に解説します。

● 検索結果が表示される仕組み

● 検索順位が決まるメカニズム

これらの要素を理解することで、効果的なSEO戦略を立てることができます。検索エンジンの動作原理を知ることは、Webサイトの最適化において重要な第一歩となります。

検索結果が表示される仕組み

検索窓に特定のキーワードを入力すると、検索エンジンは関連性の高い情報を整理し、ランキング形式で表示します。このランキングが検索順位となり、上位であるほど検索結果の1ページ目に表示されやすく、ユーザーの目に留まりやすい傾向があります。

ユーザーは、提示された検索結果が望ましいものであれば、上位のWebサイトやコンテンツをクリックして情報を入手します。一方、望ましくない結果の場合は、2ページ目以降を確認したり、別のキーワードで再検索したりする傾向があります。

検索エンジンは、ユーザーの検索結果に対する行動を分析し、次回以降の検索結果に反映させます。この過程を繰り返すことで、キーワードと検索結果の整合性が高まり、ユーザーの満足度が向上していきます。つまり、検索エンジンは使用されるほど精度が向上し、より適切な検索結果を提供できるようになるのです。

検索順位が決まるメカニズム

それでは、検索順位はどのように決まっているのか?それを知るためには、

SEOに深く関わっている3つのステップを理解することが必要不可欠です。

1. クローリング(収集)

2. インデクシング(登録)

3. スコアリング(評価)

より専門的な解説になっていきますが、これらについて解説していきます。

1.クローリング(収集)

Webサイトを立ち上げた後、検索結果に反映されるようにするには、検索エンジンにサイトの存在を認識してもらう必要があります。クローラーと呼ばれるシステムがサイト内を巡回し、Webサイトやコンテンツの情報を収集していくことをクローリングといいます。

関連記事:クローラーとは? 検索エンジンの仕組みを解説します!

2.インデクシング(登録)

クローリングにより収集されたデータをシステムがデータベースに保存することをインデックスといいます。他にもインデクシングと呼ばれることがあります。インデックスによって初めて検索結果に表示されるようになるのです。

インデックスでは、収集したデータをそのまま保存すると不要なデータが含まれている可能性があるため、システムが処理しやすい形に変換してから保存されます。

関連記事:インデックスとは?Google検索におけるSEO効果と登録方法、重要性を解説

3.スコアリング(評価)

インデックスが完了したWebページに対して、システムが検索順位を評価することをスコアリングといいます。検索エンジンにより検索順位を決める要因は異なりますが、Googleには200以上もの評価基準が存在し、各基準に基づいて順位を決定しています。

SEO対策のメリット

SEO対策を行うことで得られるメリットは、主に次の4つが挙げられます。

● 中長期的に安定したサイトへの流入が見込める

● 潜在顧客へのブランド認知の向上

● サイト内に蓄積されたコンテンツの資産化

● 広告宣伝費の削減

中長期的に安定したサイト流入が見込める

SEO対策の大きなメリットは、自社サイトが検索エンジンから評価されることにより自然検索からの流入が増加することです。建材顧客にとってニーズのあるキーワードを含んだコンテンツを数多く公開しておくことは、自社サイトの質を向上させることにつながります。

自社サイトの質向上が検索エンジンからの評価向上へとつながり、キーワードの検索順位の上昇、あるいは、より複数のキーワードでインデックスされ、検索結果の露出が増加していくのです。

検索流入が増えることは、自サイトに引き込みやすくなるので、見込み客のインバウンド(セミナー集客やWeb問い合わせなど)を促進させます。

潜在顧客へのブランド認知の向上

SEO対策によって検索エンジン上で露出を高めることは、ブランド認知の向上につながります。検索結果で、見込み客の目に自社サイトが触れる機会が多くなることで認知度が上がり、直接サイト名で検索される指名検索の回数も増えることが見込めます。結果として、Webページへの流入者が増加することにつながり、ブランド認知が高まっていくのです。

サイト内に蓄積されたコンテンツの資産化

サイト内で保守管理したコンテンツは、資産として長期的なメリットをもたらします。例えば、Webサイトを運営していくなかで良質なコンテンツを蓄積し続けたとします。

SEOの目的で作成したコンテンツは永続的にサイト内に存在し、見込み客アプローチのための資産として、繰り返し活用できます。つまり、蓄積したコンテンツを一時的な目的のためだけではなく、資産として運用し続けることが可能です。

関連記事:コンテンツの正しい意味合いを理解しましょう!良質なコンテンツとは何か

広告宣伝費の削減

Googleでは、広告費を支払うことで検索結果ページ内(広告枠)に表示してもらえます。しかし、表示されるごとに広告費が発生するため、広告費がかさむ可能性があるでしょう。一方、SEO対策を実施して検索上位を獲得できれば、広告費を支払わなくても検索結果ページに表示されます。

しかも、検索結果は一定期間ほぼ同じものが表示されるので、無料で多くのユーザーにアピールすることが可能です。広告費をかけずに高い宣伝効果を得るためにも、正確なSEO対策を実施しましょう。

関連記事

・Google広告とオフライン広告で実現する認知向上と顧客獲得

・Google広告の予算管理〜抑えるべき9つのポイントとは

・アドワーズ(現Google広告)とは!基本的な知識から始め方まで解説!

・Google広告の基本を解説!特徴・設定・管理画面のログイン方法まで!

・【Google広告】レスポンシブ検索広告で効果を出す方法

・Google広告の自動入札機能とは? メリットや注意したいポイント

SEO対策のデメリット

SEO対策にはメリットがありますが、場合によってはデメリットに感じる点もあります。SEO対策を取り組むにあたり、考慮しなければならない点としては次の3つが挙げられます。

● 即効性がなく根気よく取り組む必要がある

● 検索エンジンのアップデートによる順位変動が起こる

● 専門的な知識を必要とする

即効性がなく根気よく取り組む必要がある

SEO対策は、すぐに目に見える効果が表れるわけではありません。検索順位を向上させるためには、地道に各施策を試行錯誤する必要があり、場合によっては、効果が得られるまで年単位の時間を要することもあります。

Webサイト内のリンク配置を変更したり、コンテンツを蓄積したりしても、効果に結びつかないことは珍しくありません。逆に、コンテンツのタイトルを変えるだけですぐに検索順位が上がることもありますが、検索順位が下がるようなこともあります。

関連記事:タグ(tag)とは?今更聞けないタグの意味や種類、目的などを解説

SEO施策に精通している人であれば、このような動きにある程度予想をつけることもできますが、実践経験が少ないとなかなか難しいです。そのため、「短期間でコンバージョンを獲得したい」という場合には不向きな手法です。

検索エンジンのアップデートによる順位変動が起こる

SEO対策の結果、検索順位を向上させても、環境要因で下がるケースがあります。ユーザビリティの向上を目的としたGoogleの評価システムのアップデート(Googleコアアップデート)が定期的に実施されることにより、これまで上位表示されていたキーワードの順位が落ちてしまうことが一つの懸念点です。

特に、年に数回の大規模なアップデートが実施されると、大きな順位変動が起こり、今まで維持できていたサイトの流入者が、大幅に減少してしまう恐れがあります。

ユーザーにとって有益なコンテンツを発信できているサイトであれば、それほどの心配にはおよびませんが、常にSEOの最新情報を収集しながら、運営し続けることが重要です。

専門的な知識を必要とする

SEO対策で成果を上げるためには、SEOに対する正確かつ専門的な知識が欠かせません。

安全にサイト運用するためにも、まずはSEOのルールを理解し、正しい知識を身に付けましょう。正しい知識を持たない状態でWebサイトの構造やコンテンツに手を加えると、Googleからの評価が下がって検索順位が下がることがあります。

場合によっては、検索結果に表示されなくなることもあるので注意が必要です。また、Googleは頻繁に検索表示のルールを変えるため、新しい専門知識を有していないと、Webサイトやコンテンツに手を加えなくても検索順位が下がることもあります。

正確かつ専門的にSEO対策を実施するためにも、SEO対策の専門家によるサポートを受けることをおすすめします。ぜひマーケトランクのマーケティング支援HR SEO/HR SEO オウンドにお問い合わせください。

関連リンク

・SEO対策を中心としたWEBマーケティング支援「HR SEO/HR SEOオウンド」

・WebサイトのSEO対策(検索エンジン最適化)とは?初心者でも分かるSEOの基本

SEO対策に欠かせないGoogleの考え方

SEO対策を実施するうえで、Googleの考え方を知っておくことは欠かせません。SEO対策の成果は、どれだけGoogleの考え方を知るか、そして、考え方に沿ったサイト構造やコンテンツを作るかにかかっています。実際の対策を始める前に、Googleの指針について熟知しておきましょう。次の4つに分類すると、Googleの理解を体系的に進められます。

● Googleによる4つの評価基準「E-E-A-T」

● Google検索品質評価ガイドラインの項目「YMYL」

● モバイルユーザーの増加に対応する「MFI」

● 「Googleが掲げる10の事実」とは

● Googleの「ガイドライン」と「ペナルティ」

Googleによる4つの評価基準「E-E-A-T」

現在、SEOを行ううえで重要な概念として、Googleが重要視している独自に定めた4つの評価基準「E-E-A-T」を満たすことが求められています。これまでは、「E-A-T」として認知されていた言葉ですが、2022年12月のガイドライン更新により、「E」が一つ増え、「E-E-A-T」へと変化しました。

● Experience(経験)

● Expertise(専門性)

● Authoritativeness(権威性)

● Trustworthiness(信頼性)

この4つを備えるコンテンツをGoogleは「高品質」と評価し、検索結果において上位表示させるとしています。

Experience(経験)

インターネットを利用すれば、経験したことがない事柄についても情報を得られます。しかし、インターネットなどを利用して得た情報はオリジナリティがなく、ユーザーは他のWebサイトからでも入手できるでしょう。

Googleでは、コンテンツが作成者の経験に基づいて作られているのかチェックします。インターネットなどから入手した情報ではなく、作成者自身の経験に基づいたコンテンツだと判断されるときは、Googleから高い評価を受けられます。

Expertise(専門性)

コンテンツの内容がある分野において専門的に述べられ、ユーザーの目的に対して深い価値を与えられる情報であるか否かが判断されます。

例えば、「旅行」をテーマにしたサイト内で国内旅行のコンテンツと海外旅行のコンテンツを取り扱っている場合、Googleの評価の対象は「国内旅行」と「海外旅行」になります。そのため、専門性の評価を得るためにはよりコンテンツを細分化する必要があります。

海外といってもヨーロッパなのか、ハワイなどリゾート地なのか、旅行の目的はショッピングなのか、グルメなのか、など特定のテーマやジャンルに特化することで、ユーザーのニーズを的確にスピーディーに解決できるので、専門性を高めることは重要です。

Authoritativeness(権威性)

多くの人に知られ、認められている者がコンテンツを作成しているか。言い換えれば「誰が言っているのか」ということです。よく例にあげられるものとして、医療に関するコンテンツがあります。病気の症状や予防、治療方法について個人が発信するよりも医師や医療関係者、クリニックが発信するコンテンツのほうがユーザーに有益であると判断し、検索結果で上位表示されます。

Trustworthiness(信頼性)

ユーザーにとって、信用できるオリジナルの情報・サイト・運営者であるかどうか、コンテンツがオリジナルであるか、事実に基づいているのか、また個人情報が保護され安全なサイトであるかなどが評価の基準となります。当たり前のことではありますが、他のサイトからコピーしただけのサイトはコンテンツの内容が正しくても信頼できません。

関連記事

・E-A-Tとは?GoogleがSEO対策で評価する基準を解説!

・E-A-Tとは。Googleが求めるガイドラインを意識した施策を解説

参考:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加

Google検索品質評価ガイドラインの項目「YMYL」

YMYLとは「Your Money or Your Life」の頭文字で、「お金・生活・健康などの、人に影響を与えやすいジャンルを扱うWebサイトやコンテンツ」を指します。以下の情報を提供するWebサイトはいずれもYMYLに該当します。

● 法律に関する情報

● 医療や健康、保健に関する情報

● 金融や保険、投資などのお金に関する情報

● 不動産に関する情報

● 転職や求人に関する情報

GoogleではWebサイトの評価基準としてE-E-A-Tの基準を満たしているかをチェックしますが、YMYLを扱うWebサイトに対してはより一層詳しくE-E-A-Tの基準を満たしているかをチェックします。

事実のみを記載することはもちろんのこと、経験や専門性、権威性、信頼性を意識したコンテンツづくりが必要です。

モバイルユーザーの増加に対応する「MFI」

MFIは「Mobile First Index」の略称で、スマホに対応したWebサイトに評価の主軸をおき、スマホサイトを優先的に検索エンジンへインデックスさせることを言います。

モバイルユーザーの増加に伴い、GoogleはそれまでのPCに対応したWebサイトを優先的にインデックスさせていた方針を、スマホに対応したWebサイトを優先的にインデックスさせる方針に転換しました。MFI適用後のWebサイトはPC対応サイトではなく、スマホ対応サイトが検索エンジンの判定基準となります。

GoogleがMFI重視に方針転換した理由

GoogleがMFI重視に方針転換した理由としては以下が挙げられます。

● スマホの利用割合がPCの利用割合を抜いてしまったこと

● 検索ユーザーの満足度向上のため

関連記事

・ホームページでスマホ対応は必須?MFIについて解説

・SEOの観点から見る「モバイルファーストインデックス」とは?

スマホの利用割合がPCの利用割合を抜いてしまったこと

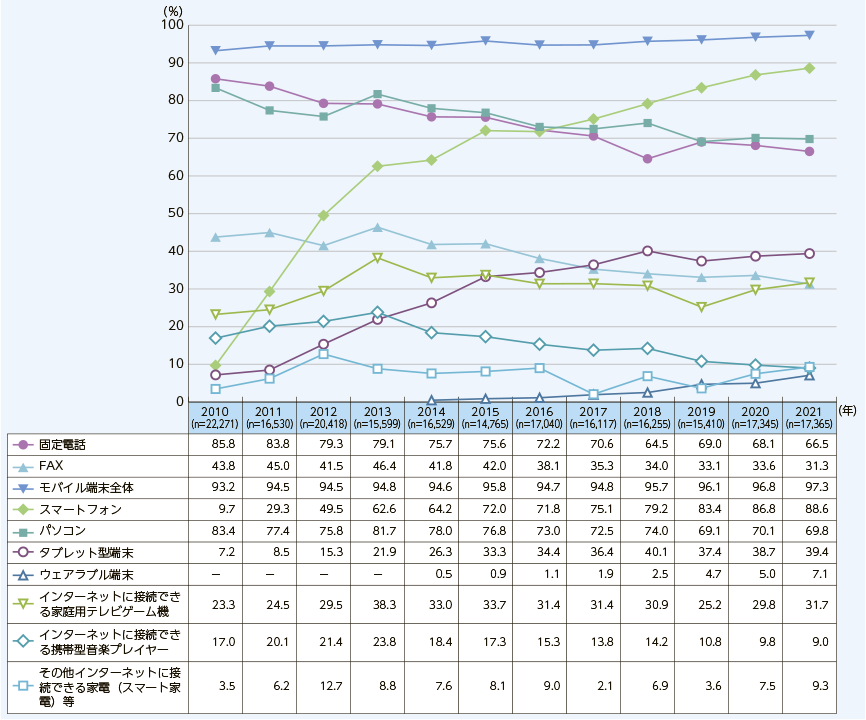

GoogleがMFI重視に転換した理由のひとつに利用端末の割合が逆転してしまった背景があります。総務省の調査によりますと、2010年ではPCの利用割合が83.4%ある一方、スマホの利用割合はわずか9.7%にとどまっています。

そして2021年ではPCの利用割合が69.8%である一方、スマホの利用割合は88.6%となっています。2016年で両媒体の利用割合はほぼ同割合となり、翌年の2017年で逆転しています。グラフからもわかる通りスマホの利用割合は右肩上がりとなっており、しばらくはこの傾向が続くと見られます。

こういった背景から、GoogleではMFIへの方針転換が妥当と判断したのも当然の結果と言えるでしょう。

出典:総務省 第2部 情報通信分野の現状と課題

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd238110.html)

検索ユーザーの顧客満足度向上のため

上項目「スマホの利用割合がPCの利用割合を抜いてしまったこと」でも解説した通り、

すでにPCよりもスマホからの検索ユーザーが多い事実がありながら、いまだにPC重視の検索結果を表示させ続けていては、検索ユーザーの顧客満足度向上にはつながりません。

むしろPCとスマホの検索結果にギャップがありすぎて、スマホユーザーの顧客満足度低下を引き起こしてしまう要因にもなり得ます。こういったGoogleポリシーによるユーザーの顧客満足度向上の観点からも、MFI重視の施策に方針転換したと言えます。

「Googleが掲げる10の事実」とは

「E-E-A-T」によって、Googleの意図や考えが少し見えてきたかと思いますが、実際にコンテンツを作ってSEOをおこなうには、少し漠然としています。そこで、さらに具体的に知りたい時に参考にしたいのが、「Googleが掲げる10の事実」のリストです。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

2. 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

3. 遅いより速いほうがいい。

4. ウェブ上の民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。

8. 情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10. 「すばらしい」では足りない。

引用:Google「Googleが掲げる10の事実」

(https://www.google.com/about/philosophy.html)

SEOに関して明言しているものではありませんが、Googleの理念のようなものであるため、Googleが何を良いと考えているのか、Googleが求める世界の理想形を知れるため、SEOに必要な考え方です。

Googleの「ガイドライン」と「ペナルティ」

Googleの「品質に関するガイドライン」の基本方針では、検索順位を上げるための不正行為をしないことが明記されています。Googleのガイドラインに反する手法を「ブラックハットSEO」と呼びますが、間違っても手を出さないようにしましょう。

例えば、なかなか検索順位が上がらないとき、人気のWebサイトの運営者に金銭を渡してリンクを貼ってもらい、流入者を増やそうと考えるかもしれません。しかし、Googleではリンクの売買は禁じられているので、このような行為はブラックハットSEOに相当し、ペナルティ対象になることがあります。

他にも、次の行為はいずれもGoogleのガイドラインに反するため、ブラックハットSEOと考えられます。

● 相互リンクが集まっただけのサイト(リンクファーム)を利用する

● ユーザーの見えないところにリンクを貼り、偶然のクリックを狙う

● ユーザーが見えない部分にコンテンツを作成し、検索エンジンだけに読めるようにする

● 他のWebサイトのコンテンツをコピーして使用する

Googleのガイドラインを満たさない行為をすると、検索順位が下がる、あるいは検索結果に表示されないなどのペナルティを受けることがあります。Googleのアルゴリズムの穴を突くようなSEO対策ではなく、正攻法のSEO対策を実施するようにしましょう。

関連記事

・Googleペナルティとは?集客施策の観点から原因と解決方法を解説します

・SEOで重視されるオーソリティとは?調べる方法と高める方法を解説!

SEO対策の10個のポイント

主にサイトの中身に対して行う「内部対策」と、被リンク施策などでを外部からの流入を最適化する「外部対策」の2つの観点から基礎的なSEO対策のポイント10個をみていきましょう。

● SEOの内部対策8個

● SEOの外部対策2個

SEOの内部対策8個

SEOの内部対策としては主に以下が挙げられます。

1. 現時点での営業活動を確認する

2. 本文にキーワードを盛り込む

3. コンテンツの品質と量を高める

4. ページタイトル・見出しタグ・metaタグの設定

5. 内部リンク最適化

6. ページ表示のスピードを上げる

7. クローラビリティを向上させる

8. 低品質コンテンツがインデックスされないようにする

1.現時点での営業活動を確認する

SEO内部対策において、優先順位が高く重要で一番先にやるべきことが、現時点での自社の営業・販売活動の方針を確認することです。どのような商品・サービスを扱っているのか、また、誰をターゲットに定め、どのように販売しようと考えているのか、正確に把握しておきましょう。

営業・販売活動の方針を理解すると、対策すべきキーワードを絞り込めます。例えば、アロマキャンドルを販売するサイトであれば、「アロマ」や「ベルガモット」などを対策キーワードにできるでしょう。用途を考えて「プレゼント」や「癒し」なども対策キーワードに設定することもできます。また、アロマキャンドルの販売方針を踏まえたと時に例えば強みとして、「品質」の良さや「価格」の低さが強みになるようであれば対策のキーワードに入れていくべきでしょう。

自社サイト内の特定のページに訪れてもらうためには、数多くのユーザーが検索するキーワードを選び、そのキーワード検索の結果、ヒットするページを作るのが正攻法です。キーワードの調査には専用のツールを使うと効率良く進められます。次の記事でSEO対策に活用できるツールを紹介しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:SEO対策ツール10選をご紹介

2.本文にキーワードを盛り込む

キーワードを選定したら、1コンテンツ(記事)につき1キーワードを盛り込むのがいいといわれています。キーワードはタイトル、見出しや本文に盛り込んでいきます。タイトルや見出し、本文に違和感のない自然な形でキーワードを入れていきましょう。

3.コンテンツの品質と量を高める

Googleは、ユーザーのニーズに沿った高品質の情報を率先して提供することを目的としています。そのため、いくらキーワードを適切に盛り込んでいたとしても、コンテンツがニーズに沿っていないページであれば、上位表示してもらえません。また、文字数が多いほど上位表示される傾向があるためコンテンツの量も重要です。

関連記事:SEOを意識しポイントを押さえたライティングとは?

4.ページタイトル・見出しタグ・metaタグの設定

キーワードはできるだけ、ページタイトルや見出しの先頭に入れましょう。また、検索結果の画面でタイトルの下に表示される「meta description」は全角80~110文字以内で、キーワードを入れて本文の内容を要約したものを記載します。

関連記事:ディスクリプション (description)とは。SEO対策に必要な文字量や書きかた

5.内部リンク最適化

ページ内に他のページへのリンクを貼ると、SEO効果があるといわれています。ただし、関連度の高いページであることが前提であり、無関係なリンクを貼るとGoogleやユーザーから評価されません。

6.ページ表示のスピードを上げる

サイトの表示はできるだけ速いことが求められます。クリックしたページの表示速度が遅いと、いくらコンテンツが有益であってもユーザーは離脱してしまいます。

ページ表示速度はSEOに大きく関係するので、使用している画像の容量をできるだけ減らしたり、無駄なコードを省いたりしましょう。現状のスピードについては、Googleが提供しているPageSpeed Insightsで測定が可能です。

関連記事:PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)の使い方を徹底解説!WEBサイトの表示速度を改善する方法

7.クローラビリティを向上させる

クローラーと呼ばれる検索エンジンのbot(Googlebot)が、インターネット上のリンクを辿ってWebページを検出するときに認識しやすくします。

具体的には、XMLサイトマップというクローラーが理解しやすいXML言語で書いたサイトマップファイルを設置する、高品質のコンテンツを作成する、URLをシンプルにする、重複コンテンツのあるページを無くす、内部リンクを最適化するなどの方法があります。

関連記事:サイトマップ(構成図)の作り方を解説!SEO対策に適したサイトマップとは

8.低品質コンテンツがインデックスされないようにする

インデックスとは、クローラーが読み取ったWebページの情報を独自のデータベースに登録することです。Webページは閲覧してもらうことが目的ですが、ユーザーに対して検索結果にヒットさせたくないページや、あえて表示させる必要のないページもあります。

例えば、情報量が極端に少ないページや、ユーザー向けのサイトマップのページなどです。これらのページがインデックスされてしまうと、Webページに対する評価が、その低品質コンテンツのせいで下がってしまう恐れもあります。その場合には、「noindex」のコードを記述することで、インデックスから除外させられます。

関連記事:noindexとnofollowの違いとは?SEO効果を上げる使い方を徹底解説!

SEOの外部対策2個

SEOの外部対策としては主に以下が挙げられます。

1. 被リンク施策としてブログを運営する

2. 大手ニュースサイトにプレスリリースを配信してもらう・インタビューを受ける

1.被リンク施策としてブログを運営する

被リンクとは、自社サイトのリンクを外部のWebサイト内に貼ってもらうことです。質の高いブログやメディアを運営しているサイトから、リンクを貼ることで質の高い被リンクを得られます。

一昔前であれば効果は絶大でしたが昨今のSEO対策では限定的な施策になっているのでこの施策ばかりに走ってしまうには注意が必要です。

2.大手ニュースサイトにプレスリリースを配信してもらう・インタビューを受ける

外部の質の高いサイトから自然にリンクを貼ってもらうことが望ましいですが、自然なリンクを待っている余裕がない場合は、大手のニュースサイトにプレスリリースを掲載してもらったり、インタビュー取材を受けて記事化してもらったりして、同時に自社サイトのリンクを貼って拡散させます。

以上が基本的なSEO対策です。SEOの外部対策はもちろん重要ですが、まずは内部対策をしっかりと実施することを意識してみましょう。

関連記事

・重要な役割を担うプレスリリースとは?意味や簡単に書けるポイントを紹介

・SEOをまずは自分でやるには? 初心者がすぐに取り組める手法を解説!

コンテンツSEO

以下ではコンテンツSEOなどについて解説します。

● コンテンツSEO台頭の背景

● コンテンツマーケティングとは

● コンテンツSEOとは

コンテンツSEO台頭の背景

コンテンツSEOが台頭した背景にはブラックハットSEOの横行があります。日本において、インターネットが急速に普及し始めた2000年から2010年頃に、不正な方法によって検索順位上表示を狙うブラックハットSEOが横行しました。

意図的な被リンクの大量設置やコピーコンテンツの大量投稿、キーワードが不自然かつ過剰に配置されたブログ記事など、検索エンジンを欺くためだけに作成されたコンテンツが大量にWeb上にアップされました。

こういった低品質、かつ小手先のSEOテクニックだけのコンテンツが上位表示を独占した結果、ユーザーの利便性が悪化し検索エンジンとしての機能が損なわれてしまいました。

● 「ペンギンアップデート」「パンダアップデート」とは

● コンテンツSEOの台頭

「ペンギンアップデート」「パンダアップデート」とは

このような状況をGoogleが手をこまねいて見ているだけのはずもなく、これらの低品質、かつ小手先のSEOテクニックだけのコンテンツに対して、すみやかに対策が施されました。それが「ペンギンアップデート」と「パンダアップデート」です。

「ペンギンアップデート」「パンダアップデート」とは、ブラックハットSEOで作成されたコンテンツを駆逐するべく、Googleが施策した検索エンジンアルゴリズムの改良のことです。

● ペンギンアップデート

● パンダアップデート

ペンギンアップデート

ペンギンアップデートとは、主にリンクの購入やリンクプログラムへの参加を含む、順位操作を目的とした不自然かつ意図的に付けられた外部リンクを検知するアルゴリズムです。

また他にも、ユーザーに価値を提供できない内容の薄いWebサイトやクローラー(Googlebot)とユーザーに別のページを表示させるクローキング、隠しテキストのマークアップなどの行為もペンギンアップデートの対象となります。

パンダアップデート

一方パンダアップデートは、低品質なサイトを検知し順位を下げることで高品質のサイトの順位を上げられるように施策されたアルゴリズムです。

ペンギンアップデートとパンダアップデートは似通っていますが、ペンギンアップデートが「リンクの質」に重点を置いたアルゴリズムである一方で、パンダアップデートは「コンテンツの質」に重点を置いたアルゴリズムである点に違いがあります。

コンテンツSEOの台頭

ペンギンアップデート及びパンダアップデートが実施されたことにより、ブラックハットSEOで作成された低品質、かつ小手先のSEOテクニックだけのコンテンツは大半が圏外へ飛ばされました。

そして残ったWebサイトの多くが、しっかりと中身のあるユーザーに有益な情報が詰まっているWebサイトだけになりました。これがホワイトハットSEOと呼ばれるもので、いわゆるコンテンツSEOのことです。そしてコンテンツSEOが台頭してから現在に至るまで、検索エンジンの利便性は保たれつつ少しずつ進化を遂げています。

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとはコンテンツを活用したマーケティング手法のことを言います。コンテンツとは「情報の中身」という意味になり、ブログ記事などの文字をはじめ、画像や音声、動画などあらゆる情報伝達媒体を指します。

コンテンツマーケティングはペルソナ設定やターゲット設定をすることで対象ユーザーを限定し、対象ユーザーに興味関心のある有益な情報を与え続けることで、発信者側に興味関心を抱いてもらうマーケティング手法です。

いわゆるインバウンドマーケティングとも呼ばれ、興味関心を抱いてくれたユーザーのみを対象とするマーケティングである特徴があります。

コンテンツSEOとは

コンテンツSEOとは質の高いコンテンツを継続発信することにより、検索エンジンからの評価を高め検索エンジン経由での集客を狙う手法です。

こちらも上項目「コンテンツマーケティングとは」で解説したように、ペルソナ設定やターゲット設定をあらかじめ行っておき、対象ユーザーを限定しておくことが特徴です。オーガニック検索はコストがかからないうえ、意欲が高い能動的なユーザーが継続的に流入してくる可能性が高いため、ぜひ確保しておきたいチャネルのひとつです。

SEOツールを提供しているドイツのSISTRIX社の調査では、検索結果のトップに表示されるリスティング広告でも、オーガニック検索より10%クリック率が低下するデータが発表されており、いかにオーガニック検索の方がクリックされやすいかが分かっています。

参考:Why (almost) everything you knew about Google CTR is no longer valid)

(https://www.sistrix.com/blog/why-almost-everything-you-knew-about-google-ctr-is-no-longer-valid/#Google-Ads-reduce-the-CTR-by-10-percentage-points)

こういったデータからも、リスティング広告よりコンテンツSEOを充実させるほうが将来的に自社の資産となる可能性が高まります。

関連記事

・コンテンツマーケティングで注目されるインフォグラフィックについて解説!

・コンテンツマーケティングを成功に導く~コンテンツプロモーションとは?

・コンテンツマーケティングの戦略と成功事例を徹底解説

・コンテンツマーケティングとは?基本的な概念から実践までを解説します

・コンテンツマーケティングとは?基礎から分かりやすく解説します!

SEOの特に注目したい最新トピック

SEOの特に注目したい最新トピックとしては以下があります。

● AI生成コンテンツへの見解

● 新しい検索体験「SGE」との関連

AI生成コンテンツへの見解

2022年11月にOpenAIがローンチしたChatGPTを皮切りに生成AIに注目が集まるようになり、Web上にもAIが生成したコンテンツが多数公開されるようになりました。これに関してGoogleの見解は、コンテンツの制作方法や過程によらず高品質でユーザーに信頼されるコンテンツであれば、上位表示されることを示唆しています。

一方で、コンテンツ生成にAIを含む自動化を行うことは、スパムに関するGoogleポリシーに違反するとも言明しており、スパムコンテンツと判定されてしまう可能性もあります。このあたりの基準はGoogleのみぞ知るところであり、やはりAIの使用は十分注意したうえで、ほどほどにしておいた方が良いと言えます。

参考:AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス

(https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content?hl=ja)

新しい検索体験「SGE」との関連

SGEとは「Search Generative Experience」の略称で、検索ユーザーの質問に対して生成AIの回答を検索結果トップに表示させる機能のことを言います。いわゆるチャットボットの検索エンジン版といったところで、これによりユーザーの検索体験が向上するとされています。生成AIが回答することで複雑な質問にも詳細に対応できるため、従来の検索結果よりも多面的な検索結果が期待できます。

また生成AIの特徴として、文脈にあった読みやすい文章が動的に生成されるため、ユーザーの検索体験はより直感的で満足度の高いものになります。こういったことから、SGEは従来までの検索エンジンの使い方を根本から変える可能性があります。

関連記事:ChatGPTとは?日本語での始め方や使い方、アプリについて解説

SEO対策を実施する際のポイント

SEO対策は、次のポイントに注目することで期待する効果を得やすくなります。

● SEO対策の目的を明確にする

● SEOのためだけの施策を行わない

● 最新の情報を収集する

● メンテナンスを行いながら改善を繰り返す

それぞれのポイントで実施すべきことを説明します。

SEO対策の目的を明確にする

SEO対策を行う本来の目的は、サイトの順位を上げることではなく、設定したコンバージョンを達成することです。目的を明確にし、サイト上位の獲得にこだわりすぎないように注意しましょう。

SEO対策のためだけの施策を行わない

SEO対策は、検索エンジンに対する施策ではあるものの、それ以上に重要なのはユーザーです。検索結果に気を取られすぎてユーザーを置き去りにすると、サイトの目的を達成できないばかりか、Googleの理念にも反してしまいます。

また、Googleの理念に反すると検索順位が下がることもあります。良い成果を得るためにも、SEO対策よりもユーザー中心のサイト改革を実施していきましょう。

最新の情報を収集する

Googleは、定期的にアルゴリズムのアップデートを行っています。アップデートに気付かずに従来の方法でSEO対策をしていると、検索順位が下がることもあります。Googleの動向を常に追い続け、SEO対策に反映していきましょう。

メンテナンスを行いながら改善を繰り返す

SEO対策は、定期的に見直しながら改善を行う必要があります。現状把握と効果測定、改善を行い、一定期間改善の効果を見守ってから、再度現状把握から始まるサイクルを繰り返しましょう。

改善を実施したときは、改善した要素と効果について記録を残すことも大切です。また、一度実行した施策も放置することはおすすめできません。Googleの方針が変更されている可能性もあるため、最新の動向に合わせたメンテナンスが必要となります。

SEO対策の気をつけたい間違った施策例

SEOでは気をつけたいことや間違った施策例などがいくつもあります。そのうちのいくつかを解説します。

● ゴールが決まっていない

● 質を軽視した記事の量産

● 記事を公開したままリライトをしない

ゴールが決まっていない

ゴールとは当該Webサイトの目的のことです。そのWebサイトが存在することで、何がどのようになってもらいたいのかを決定しておきます。Webサイトを運営する目的は各々違いますが、とりわけビジネスで運営するWebサイトは営利目的で運営されているはずです。

運営しているWebサイトで商品やサービスを販売する、資料をダウンロードさせる、人材を確保する、など自社が利益を得ることを目的としています。このような目的が定まっていないWebサイトはターゲットも定まっておらず、サイトの存在意義が不明瞭となってしまいます。そのためSEO対策では、まず当該Webサイトの目的である「ゴール」を決定します。

質を軽視した記事の量産

質の低い記事を量産し大量に投稿してもSEO施策としてはあまり効果が期待できません。2010年以前のブラックハットSEOが横行していた時期において、質の悪い記事でも大量に投稿しWebサイトをかさ増しすることで検索順位上位表示を狙えた時期もありました。

ですが、2011年以降Googleによって対策されたパンダアップデート及びペンギンアップデートにより、質の低い記事はほとんど圏外に飛ばされてしまいました。現状、質の低い記事をいくら大量に投稿したところで、それらが上位表示できる可能性は限りなく低いと言えます。

こういったことから、記事を作成する場合はユーザーのことを第一に考えた高品質かつ親切丁寧な記事が求められるようになりました。

記事を公開したままリライトをしない

記事を公開したままリライトせずに放置しておくと、たとえ検索順位上位表示を達成できたとしても、自然と検索順位は下火になっていきます。そのため、Webサイトの検索順位上位表示を保つには常に更新と改善を行い、PDCAを回していく必要があります。

いわゆるリライトと言うコンテンツのメンテナンスを行い、常に最新の状態にすることでユーザーが増えていき、メディアとして徐々に成長していきます。こういった特性もあり、リライトが行われていないWebサイトは徐々に検索順位が下がっていってしまうのです。

Webサイトを運営する場合は長期目線で戦略を立て、リライトを含む更新と改善まで視野にいれた運営を行う必要があります。

リライトのやり方

リライトする記事を選定したら以下の点を補う形でリライトを行っていきます。

● タイトルや見出しにキーワードを含める

● 競合と見比べ無い要素を取り入れる

● 文字数を増やす

タイトルや見出しにキーワードを含める

リライトする際にはタイトルや見出しにそのページのメインキーワードがもれなく挿入されているかを確認します。文中に過剰にキーワードを入れるとスパム判定される危険性がありますが、タイトルや見出しにはもれなく入れておく必要があります。

またその際に、できるだけメインキーワードを左端に持ってくるようにすると、優先度が高いキーワードであるとクローラー(Googlebot)に認識させることができます。

競合Webサイトと見比べ無い要素を取り入れる

リライトする際には調査を行い、競合Webサイトと見比べて自社Webサイトに無い要素を取り入れるようにします。さらにその上で、自社だけのオリジナルコンテンツも追加することにより、理論上は競合Webサイトよりも充実した内容となります。

文字数を増やす

当該ページの文字数を増やすこともリライトとしては有効な手段です。しかしながら、文字数の多さはコンテンツの品質とは直接的には関係がなく、ボリュームがあるWebサイトの基準の一つに過ぎません。

重要なことは、当該記事がユーザーの悩みや疑問を解消させ、ユーザーを満足させられるか否かであり、そういったコンテンツであれば文字数の多さは関係なくなる場合もあります。ですがユーザーの悩みや疑問を解消させ、ユーザーを満足させられる記事にするためには、必然的に文字数は多くなってくるため、基本的に文字数は多いに越したことはありません。

SEO対策の会社を利用するときの注意点

SEO対策の基本やポイントが分かっても、具体的に今自社が取り組むことが分からない、業務が忙しくてSEOまで手が回らないという場合は、SEO対策会社を利用するのも1つです。

● SEO対策の会社に依頼する内容を決めておく

● SEO対策は「費用=効果」ではない

SEO対策の会社に依頼する内容を決めておく

SEO対策会社にはキーワード分析からサイトの最適化や効果測定まですべてを行う会社もあれば、リンクを貼るだけの会社もあり、会社によって提供するSEO対策のサービス内容や範囲が異なります。「SEO対策会社に何をしてほしいのか」を明確にしておくことが大切です。

SEO対策は「費用=効果」ではない

先にも述べたように、会社ごとにサービスの内容が異なるため、費用の内訳を見てみると現段階では不要なオプションが含まれている場合もあります。

一概に、SEO対策会社が提示するサービスの費用が高いから必ず効果が出るというわけではありません。SEO対策の会社には成果報酬タイプと固定報酬タイプの2種類があるので、契約前にサービスの内容や費用、自社が行うべき対策として適しているかなどを精査して依頼をしましょう。

関連記事:SEO対策の費用と料金相場を解説します!費用早見表もご紹介

SEO対策で集客できるHPを目指すならHR SEO/HR SEOオウンドへ!

この記事では、SEO対策の基礎知識や対策のポイントをお伝えしました。SEO対策は検索エンジンに対してサイトの評価を上げて、検索結果の上位に表示してもらうために、サイトを最適化することです。ただし、検索上位の表示だけを目的とするのではなく、その先にある本来の狙いを明確に定めることでSEO対策も効率的に行えます。

WebサイトでもYouTubeでもSEO対策を行う際に忘れてはいけないことは、「このコンテンツは誰のためのものなのか」です。ユーザーが本当に知りたい情報か、ユーザーが読みやすい文章になっているか、ユーザーが見つけやすいキーワードを設定しているか。この記事で紹介したSEO対策のポイントを踏まえながら、自社サイトが検索結果で上位に表示されるようSEO対策をしてみてください。

SEO対策を実施したけれども思うような効果が得られないとき、また、SEO対策の必要性は感じているけれども何から始めれば良いかわからないときは、ぜひマーケトランクにご相談ください。マーケトランクではホームページやオウンドメディアで成果を出すSEO対策をサポートしています。お気軽にHR SEO/HR SEO オウンドへお問い合わせください。

関連記事:監修とは?マーケターが知っておきたい「監修付きコンテンツ」の効果も解説

参考リンク:【プロ監修】SEO対策とは?効果的なSEO対策の基本と実践方法|QUERYY

よくあるご質問

SEOの特徴とは?

SEOの特徴は、サイト構造やコンテンツの改善などの内部対策と、被リンクなどの外部対策を実施して、Google検索の結果ページで上位表示を狙うことです。Googleの評価基準を正確に理解することがSEOの基本方針となります。また、現状把握と効果測定、改善を繰り返し続けることもSEOの特徴です。

SEOの費用対効果ってどれくらい?

SEO対策の費用対効果は高く、正しく対策を実施すれば、高い広告費以上の価値があるといえます。SEO対策をすれば、広告費なしに検索結果ページに表示されます。また、適切な対応をし続けることで、長期間の表示も可能です。広告費を抑さえて宣伝効果を高めたいサイトも、SEO対策を行いやすいでしょう。

SEOとMEOの違いは?

SEOとMEOの違いは、どの検索結果に対して対策を行うかという点にあります。SEOはGoogle検索の結果において、MEOはGoogleマップの検索結果において、上位表示を目指す対策です。MEOはSEO対策よりライバルが少なく、なおかつユーザーのアクセスに直接つながるという特徴があります。