企業のホームページやブログ、ポータルサイト、メディアなどのWebサイトを通じてビジネスを展開する際、サイトの著作権を保護するために、コピーライトを表記しておくのは常識となっています。

インターネットを活用した情報発信が激増する現代において、サイト所有者はコピーライトの意味を基礎知識として押さえておくことが重要です。コピーライトは著作権を意味する英語表現であり、著作物の無断使用や複製を禁止する権利を示します。

本記事では、著作権(コピーライト)とは具体的に何なのか、その概要、意味、表記方法、書き方などについて詳しく解説します。また、「all rights reserved」の必要性についても触れ、正しいコピーライトの表記方法を徹底的に説明していきます。

コピーライトの正しい理解と適切な表記は、自社のコンテンツを法的に保護し、第三者による無断使用を防ぐ上で非常に重要です。この記事を通じて、あなたのビジネスや創作活動をより安全に、そして効果的に進めるための知識を得ることができるでしょう。

目次

著作権とは何か?

コピーライトを理解する上で不可欠な「著作権」や、よく耳にする「著作物」「著作者」という言葉。これらの概念を把握することは、コピーライトの意味を正確に理解する上で重要です。

コピーライトを日本語に訳した言葉が著作権ですが、これらの単語にはどのような意味があるのでしょうか。以下で概要を確認しましょう。

関連記事:フリー素材をうまく活用しよう!著作権フリー画像を使用する際の注意点とは!

著作権

私たちが日常的に接している「写真」「映像」「文章」「音楽」その他様々な創作物(アイデアをもとに表現した作品)を創作した人には、法的に著作権が与えられています。これは、コピーライトとも呼ばれる重要な権利です。

創作した人の「思想」や「感情」が作品として表現されていることが、その対象となる条件です。著作権は、創作物が完成した瞬間に自動的に発生し、特別な手続きは必要ありません。

著作権が定められた著作権法とは、有形無形を問わず、生み出された文化的創作物の公正な利用を考え、それを保護することによって、文化の発展に貢献することを目的につくられています。この法律は、創作者の権利を守りつつ、社会全体の文化的発展を促進するという重要な役割を果たしています。

著作権は、第三者が許可なく創作物を使用できないようにすることや、その創作物がどのように使われるかを明確に決定することができる大切な権利です。これにより、創作者は自身の作品の価値を守り、適切な報酬を得ることができます。同時に、著作権法は公正利用の概念も含んでおり、教育や研究目的での限定的な使用を認めるなど、バランスの取れた制度となっています。

著作物

創作した際に発生する著作権によって明確に保護されている「思想」または「感情」を創作的に表現した作品。規定では「学術」「文学」「美術」または「音楽」の範囲に属しているものになります。著作物には、書籍、絵画、音楽、映画、写真、コンピュータプログラムなど、様々な形態があります。これらの著作物は、コピーライトによって保護され、著作者の権利が守られています。

著作物の創作性や独自性が認められれば、登録などの手続きを経ずとも自動的に著作権が発生するため、創作者は自身の作品を適切に管理し、活用することができます。

著作者

原則的に著作物を創作した「本人」が著作者です。コピーライトの対象となる著作者は、作品の創作に直接関わった人物を指します。よくある疑問ですが、作品に助言やヒントを与えただけでは、創作に関与したとはいえず、基本的に著作者の対象とはなりません。例えば、小説の登場人物のアイデアを提供しただけの人は、通常著作者とはみなされません。著作者の権利は著作権法によって保護され、著作物の利用や公開に関する決定権を持ちます。

著作権者

著作権という権利を保有する人や法人を著作権者といいます。著作物のコピーライトを持つ主体です。譲渡、相続などで著作権が流通することは多々あるため、著作者と著作権者が常に一致しているということはありません。

企業が保有するメディアの場合、実際の著作者と契約を交わし、執筆料などを支払うことで著作権を企業に譲渡することもあります。そのため、著作者と著作権者がイコールにならないケースもあります。例えば、フリーランスのライターが企業のウェブサイトに記事を寄稿し、その著作権を企業に譲渡した場合、著作者はライターですが、著作権者は企業となります。

著作権者は、その著作物の使用、複製、配布、改変などについて独占的な権利を有しています。これらの権利を行使することで、著作物の価値を保護し、経済的利益を得ることができます。

コピーライトの意味とは?

著作権を保護するための表記や著作権そのものを意味しているのがコピーライトです。コピーライトは、創作物の権利を守るための重要な概念です。

著作権は対象となるものを創作したときから自動的に発生し、付与されているため、その権利を得る手続きは特に必要ありません。しかし、創作した著作物にはコピーライトを表記しておくことが一般的です。これは、著作権の所在を明確にし、無断使用を防ぐための効果的な方法といえます。

コピーライトの表記は、著作物の権利者が誰であるかを示すとともに、その創作物が法的に保護されていることを第三者に対して明示する役割を果たします。特にインターネット上のコンテンツにおいては、コピーライトの表記が著作権侵害を抑止する効果が期待できます。

また、コピーライトの表記は国際的にも認識されており、グローバルな著作権保護の観点からも重要です。著作権法の異なる国々においても、コピーライトの表記は著作権の存在を示す普遍的なシンボルとして機能します。

コピーライトの由来と「ベルヌ条約」とは

日本で最初に著作権法を制定したのは、1869年の「出版条例」だといわれています。

現代的な著作権法の基礎となったのは、1899年の「ベルヌ条約」への加盟です。この条約は1886年にヨーロッパで制定された国際的な著作権保護のための基本条約です。

世界の著作権制度には、大きく分けて「方式主義」と「無方式主義」があります。方式主義は著作権の発生に著作物の登録やマークの表示を要求する考え方です。一方、無方式主義は著作権の発生に登録や表示を必要とせず、創作時に自動的に著作権が発生するという考え方です。

日本は「無方式主義」を採用する「ベルヌ条約」に加入しています。しかし、1956年には「万国著作権条約」にも加入しました。この条約では、すべての複製物に©マークを表示することで方式主義の要件を満たしたものとして扱われます。

コピーライトの表記は、これらの条約や著作権制度の歴史的背景を踏まえて発展してきました。現在では、著作権保護の意思表示や第三者への注意喚起として、多くのウェブサイトや出版物でコピーライト表記が使用されています。

コピーライトを表記する利点

コピーライトを表記する意味には、大きく分けて2点が挙げられるでしょう。

1点目は、著作権所有者と公開した年を明示できること。「コピーライトの書き方、表記方法」でも後述しますが、コピーライトは著作権者の名前と著作権開始日などで構成されているため、誰でも一目で内容を識別することが可能です。これにより、著作物の創作時期や権利者を明確に示すことができます。

2点目は、許可のない転載や無断コピーなどの抑止力になること。著作権侵害につながる行為が発生するのを防ぐために、無断使用できないよう、保護されていることをしっかりアピールしておくことが大切です。コピーライトの表記は、第三者に対して著作権の存在を明確に伝え、不正利用を思いとどまらせる効果があります。

さらに、コピーライトを表記することで、著作物の信頼性や価値を高める効果も期待できます。適切なコピーライト表記は、その著作物が正式に管理され、法的保護を受けていることを示すシグナルとなり、閲覧者や利用者に安心感を与えることができるのです。

関連記事:引用とは!転載・参考・参照との違いも含めて解説します!

コピーライトの必要性

多くのサイトが慣習的にコピーライトを表記していますが、実は必ず記載すべき事項というわけではありません。

法的にも、創作した段階で創作物に著作権が発生し、特定期間存続しているため、コピーライトは必須ではなく「著作権があるという印象を与えるために表記しておいた方がよいもの」と理解しておきましょう。

特に、全世界の人が目にするコンテンツでは、一目見てわかるコピーライトを表記しておくことがポイントです。万が一、トラブルがあった際の安心にもつながるといえます。

日本では表記にそれほど大きな意味はありませんが、複製の概念が各国さまざまであるため、第三者への牽制の意味も含めて、©などで構成された「ぱっと見てわかるコピーライト」を明記しておくとよいでしょう。

コピーライトの表記は、著作権保護の観点からも重要です。著作権侵害を防ぐための予防措置として機能し、無断使用や複製を抑止する効果があります。また、コンテンツの正当な所有者を明確にすることで、ライセンス契約や許諾の際にも役立ちます。

さらに、コピーライト表記は企業や個人のブランド価値を高める役割も果たします。オリジナルコンテンツの所有者であることを示すことで、クリエイティブな組織や個人としての評価につながる可能性があります。

コピーライトの書き方、表記方法

ブログやホームページなどのオリジナルコンテンツを作成する企業の担当者であれば、一度はその書き方や表記に悩んだことがあるのではないでしょうか。

気になる表記の位置や記載事項など、基礎ともいえるコピーライトの書き方を以下にまとめました。コピーライトの正しい表記方法を理解することで、著作権を適切に保護し、第三者による無断使用を防ぐことができます。

一般的なコピーライトの表記例は以下の通りです。

Copyright © 2021 □□□□ Corporation.

© 2021 □□□□ Corporation.

これらの表記には、著作権を示す記号(c)または「Copyright」という文言、作品が公開された年(西暦)、そして著作権者の名前が含まれています。これらの要素を組み合わせることで、明確かつ簡潔なコピーライト表示を作成することができます。

なお、コピーライトの表記に法的な強制力はありませんが、著作権の存在を明示し、無断使用を抑止する効果があるため、多くのウェブサイトやデジタルコンテンツで使用されています。

Cマークの書き方

表記の順番に明確な決まりはありませんが、一般的には(c)のマークか「Copyright」という文字を最初に表記します。

<表記例>

© 2020-2021 □□□□ Corporation.

© 2021 □□□□ Corporation.

©は前述した万国著作権条約で規定している「著作権があること」を示す、国際的なマークです。©マークとCopyrightという単語は、同じ意味になるため、どちらか1つを記載するようにしましょう。

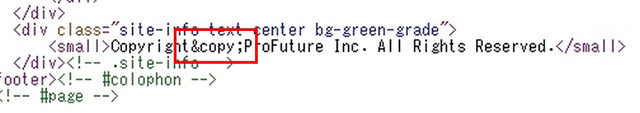

ホームページなどを作成する際のHTMLソースでは「©」という書き方があります。

HTMLソースで「©」と表記されている箇所は、Webサイトでは©マークとして表記されます。

<HTMLソース>

<Webサイトの同じ部分>

また、(C)などの半角カッコマークを使っても問題ありません。

近年はパソコンだけでなくスマートフォンを好んで活用するユーザーも多いため、短縮したマークを使用し、長い文章にならないように配慮することもポイントです。

西暦の書き方

「©」のマークか

「Copyright」の次に、対象の著作物を公開した年を表す数字を西暦で記載します。コピーライトの表記において、2021がそのコンテンツを公開した年(発行年)であれば、2021のみを表記しましょう。

例えば、その著作物に何か新しい情報を付け加えるなど、更新・リニューアルした年があれば、公開年の後ろに2020-2021の形式で表記することが一般的です。この方法を用いることで、コンテンツの最新性を示すことができます。

見た人に「新しい情報が加わっている」と判断されるため、あえて表記しておくことが多いといえます。また、長期間にわたって更新を続けている場合は、初回公開年から最新の更新年までを範囲で示すこともあります。

<表記例>

© 2021 □□□□ Corporation. All Rights Reserved.

© 2021 □□□□ Corporation.

著作権者名の書き方

公開した年の後ろには、著作権者名を表記します。著作権者の名前は法人の場合は会社名を、個人の場合は、個人名でなくペンネームやサイト名の表記で問題ありません。

よくある表記の例として「© 2020-2021 ○○○○○ Corporation. All Rights Reserved.」

というように「All Rights Reserved.」を最後につけている場合があります。

これは日本語に訳すと「著作権が保護されているものです」という意味ですが、前述した万国著作権条約では記載の必要がないもののため、省いてもよいものと位置づけられています。

著作権者名の表記は、コピーライトの重要な要素の一つです。法人の場合は正式な会社名を使用し、個人の場合は本名やペンネーム、サイト名など、著作権者を明確に識別できる名称を選択します。これにより、著作物の権利帰属を明確にし、第三者による無断使用を防ぐ効果が期待できます。

コピーライト表記を記述する位置は?

コピーライトを表記する位置には明確な決まりはありませんが、著作権保護の観点から効果的な場所を選ぶことが重要です。基本的にはどこでも構いませんが、あまりにも目立たない位置だと、記載する意味が薄れてしまうため、ユーザーが容易に確認できる場所に表記しましょう。

企業のWEBサイトや写真であれば、一般的にページの最下部(フッター)に表示することが多く、標準的な方法といえます。これは、ユーザーがコンテンツを閲覧した後に自然と目に入る位置であり、著作権の存在を効果的に伝えることができます。

また、コンテンツの種類によっては、以下のような場所にコピーライトを表記することも考えられます:

- 画像や動画の場合:作品の隅や下部

- 電子書籍の場合:表紙裏や奥付

- 印刷物の場合:裏表紙や最終ページ

重要なのは、コピーライト表記が著作物の一部として明確に認識され、かつコンテンツの視認性を損なわない位置を選択することです。適切な位置に配置することで、著作権の保護と利用者への配慮のバランスを取ることができます。

コピーレフトとは

コピーレフトとは、コピーライトと対をなす考え方で、コピーライトとは逆の意味になります。

コピーライトが他人の著作物の無断使用や無断コピーができない著作権を指す言葉であるのに対し、コピーレフトは著作物の自由な利用や改変、そして再配布を認める言葉です。これは、著作権の概念を逆転させた考え方といえます。

著作権と相反する考え方であることから、コピー「right」の反対語でコピー「left」と、駄洒落的な感覚で名付けられています。コピーレフトの概念は、特にオープンソースソフトウェアの分野で広く認知され、ソフトウェアの自由な共有と改良を促進する重要な役割を果たしています。

この考え方は、知識や創造性の共有を重視し、著作物の進化と発展を目指すものです。コピーレフトによって、多くの人々が著作物を自由に利用し、改善することができるため、イノベーションの促進にも貢献しているといえるでしょう。

コピーレフトの由来

コピーレフトはハーバード大学卒のプログラマー兼フリーソフトウェア活動家として知られるリチャード・マシュー・ストールマン(以下、ストールマン)によって1984年に提唱された概念です。この考え方は、著作権(コピーライト)とは対照的な立場を取ります。

非営利団体SFS(フリーソフトウェア財団)の創設者でもあるストールマンは、自ら提唱したコピーレフトを強力に推進し、現在においても熱心にフリーソフトウェアの推進運動を行っています。彼の活動は、ソフトウェアの自由な利用と改変を促進し、オープンソースソフトウェアの発展に大きく貢献しています。

コピーレフトの概念

コピーレフトは「著作物を発展させるために必要」「大人数での共同創作活動の妨げをなくす」という概念のもと、以下のように定義されています。この考え方は、コピーライトとは対照的な著作権の取り扱いを提唱しています。

- 一度公開された著作物は自由に「利用」「コピー」「翻案」「改変(二次的著作物)」「再配布」が可能

- 「コピー」「再配布」を行う際には、それまでのすべての情報を含める

- 二次的著作物(派生した著作物)に関してもコピーレフトが適用される

- コピーレフトのライセンスを適用する場合は、ライセンスを明記する必要がある

つまり、コピーレフトライセンスが適用された著作物においては、自由に活用できるうえ改変されて進化した二次的著作物においても、また自由に活用ができるとされているのです。この仕組みにより、著作物の共有と発展が促進されることが期待されています。

コピーレフトライセンスの使用例

コピーレフトは、主にコンピュータープログラムのソースコード利用や配布などに関してよく用いられる考え方です。例えば、以下のような場合にコピーライトの対極にあるコピーレフトライセンスを使用します。

- OSS(オープンソースソフトウェア)コミュニティにおける情報や改善などを共有したい場合

- プロジェクトの商業化を計画している場合

- コードを「プロプライエタリ=独占」されたくない場合

- 自由なソフトウェア開発を促進したい場合

いずれもOSSプロジェクトへソースコードを積極的に提供することにより、自己の成長や同プロジェクトの推進と普及、発展に貢献する目的があります。また、コピーレフトライセンスを適用することで、ソフトウェアの継続的な改善と進化を促進し、より多くのユーザーや開発者がその恩恵を受けられるようになります。

パブリックドメインとは

パブリックドメインとは、知的創作物において、知的財産権が発生していない、もしくは消滅している状態を指します。コピーライトとは異なり、自由に使用・複製・改変できる状態です。

パブリックは公共や公衆、ドメインは領域などを意味する言葉で、パブリックドメインは「社会全体の共有物」と位置づけられています。つまり、誰もが自由に利用できる著作物や発明などの知的財産を指し、著作権や特許権などの保護期間が満了したものや、そもそも保護対象外のものが該当します。

パブリックドメインの作品は、商業利用を含め、許可を得ることなく自由に使用できるため、文化や科学の発展に大きく寄与しています。ただし、著作者人格権は永続するため、著作者の名誉や声望を害するような利用は避けるべきです。

続いては、パブリックドメインに関連した以下の内容を見ていきましょう。

● 知的財産権とは

● パブリックドメインの注意点とは

● パブリックドメインではない事例

知的財産権とは

例えば、人間が行う知的活動によって生み出された創作物の中には、財産としての価値を持つものが出てきます。こういったものを総称して「知的財産」と言います。

そして、この知的財産から本来得られるはずの利益は、当然創作物を生み出した本人に帰属します。この知的財産から生み出された利益が保護される権利を「知的財産権」と言います。

知的財産権の種類

主に知的財産権には以下のものが含まれます。

● 特許権

● 実用新案権

● 意匠権

● 商標権

● 回路配置利用権

● 著作権

● 著作隣接権

● 育成者権

● 営業秘密等

それぞれの権利には保護される期間が違うため、注意が必要です。

関連記事:商標登録を徹底解説します!円滑に進めるためのやり方とは?

パブリックドメインとなる場合

例えば、上記の知的財産権の中でももっともよく耳にする「著作権」は、著作者が亡くなってから70年間は保護されると定められています。この期間を過ぎると著作権は消滅し、著作物はパブリックドメインとなります。

パブリックドメインとなった作品の具体例

例えば、浦島太郎や桃太郎、鶴の恩返しなど、いわゆる日本各地に伝わる民話(昔話)は、ほぼパブリックドメインと言えます。また芥川龍之介や太宰治などの文学作品や、ベートーヴェンやモーツァルトなどの音楽作品、ゴッホなどの美術作品は、著作者の死後70年以上が経過しているため、すでにパブリックドメインとなっています。

パブリックドメインの注意点とは

パブリックドメインとなっても著作者の人格権は継続するなど、全部が全部、自由に利用してよいわけではありません。以下ではパブリックドメインを扱う際の注意点について解説します。

● 二次的著作物

● 著作隣接権

二次的著作物

パブリックドメインになっている著作物を利用して新たな作品を創作した場合、その作品には著作権が発生します。これを二次的著作物と言います。

こういった作品に関してはパブリックドメインになりませんので、二次的著作物を利用して新たな作品を創作することはできません。

著作隣接権

パブリックドメインとなっている音楽を、とある音楽家が演奏して新たな作品とした場合、その新たな作品に関しては演奏した人の著作権が発生します。これを著作隣接権と言います。

著作隣接権は著作物を伝達したものに与えられる権利で、著作権に隣接するという趣旨から「著作隣接権」と呼ばれています。

著作隣接権が発生した作品もまた二次的著作物と同様に、利用して自分の作品を創作することはできません。

パブリックドメインではない事例

以下はパブリックドメインと勘違いしてしまわないように注意しましょう。

● ロイヤリティフリー

● クリエイティブコモンズライセンス

ロイヤリティフリー

ロイヤリティフリーとは「著作権の利用料が無料」という意味になります。あくまで創造物の利用に関して「料金は徴収しない」というだけで、著作権はしっかりと存在し、厳重に管理と保有がされています。

著作権がそもそも発生していないパブリックドメインとは違いますので注意してください。

クリエイティブコモンズライセンス

クリエイティブコモンズライセンス(CCライセンス)は、クリエイティブコモンズという国際的非営利組織が提供しているライセンスで、インターネット時代における新しい著作権ルールが提唱されています。

このCCライセンスを適用することで、著作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができます。

著作者の作品を手にした受け手側はCCライセンスの条件下であれば、利用や翻案、再配布などができます。

CCライセンスが適用されている著作物において、積極的利用が推進されている場合もありますが、パブリックドメインではないことに注意が必要です。

コピーライトの注意点、もし無断コピーされたら?

第三者が著作権者に許可なく著作物を複製、転載などを行うと、著作権侵害となることがあります。

例えば、漫画や映画などのコンテンツを複製されると、本来販売して得られるはずの利益が損失してしまうかもしれません。

もし自社のホームページを無断でコピーされた場合、著作物が重複しているとGoogleやYahoo!に判断され、GoogleやYahoo!のデータベースから消去されてしまう可能性もあります。このような事情から、許諾していないのにもかかわらず無断でコピーされた場合は、迅速な対応が必要です。

自社のホームページなどの無断コピーを発見したら、GoogleやYahoo!に著作権侵害報告、または違反報告フォームなどから連絡をしましょう。また、著作権の専門家に相談するなどの対策を早めにとることをおすすめします。

また、あえてコピーライトを表記せず、誰にでも無料で公開し、多くの人に利用してほしいという場合には「著作権はありません。ご自由にご使用ください」と表記されていることがあります。この場合、一般的にはそのコンテンツの使用を許諾していると解釈することができますが、本当に権限を有する著作権者の記載なのか、そのコンテンツの使用に他の規定はないのかなど、付随する利用規約をしっかり確認することが大切です。

著作権フリーと表示されていても、使用には十分注意しましょう。

コピーライトの意味とは?正しいコピーライトの表記や書き方、必要性まで徹底解説まとめ

ほとんどの企業が、対象の創作物に表記しているともいえるコピーライト。必ずしも記載する必要はありませんが、インターネット上に多くの情報があふれる現代だからこそ、まずは書き方や詳しい意味を知り、第三者による無断コピーの抑止力として表記しておくことが大切です。