前回の記事(第3回 バリュー・チェーンの視点から見る、マーケティング・マネジメントの実際 )では、実務としてのマーケティング・マネジメントについて、Michael Porterの競争戦略論という視点から検討しました。そこでは、バリュー・チェーンという概念を軸に置きながら企業の構造や仕組みに焦点を当て、産業や企業によって構造や競争優位の源泉が異なること、バリュー・チェーンという事業の一連の流れをオペレーションレベルに落とし込んだ上で、コスト優位性や差別化の源泉となる企業の独自性を発見、あるいは構築し強化していくことが重要であることなどを述べました。

今回の記事では、企業独自の構造や仕組みという観点からは少しはなれて、あらためてマーケティング論の基本のキである、4Psと市場セグメンテーションについて確認していきます。

関連リンク

・バリューチェーンとは?マイケル・ポーターが提唱した概念と分析方法をわかりやすく

・セグメンテーションとは?ターゲティングとの違いや分類する方法、具体例

目次

実務としてのマーケティング・マネジメントの基本のキ:4Ps

第1回の記事(マーケティングって何だろう?~レベルの異なるマーケティングの区分と解釈~)でも触れたように、4Ps(Product, Price, Promotion, Place)という概念はNeil Bordenが1959年に提唱したマーケティング・ミックスという概念に関連して、マーケティング・マネジャーが決定しなければならない重要な4つの要素に焦点をあて、1960年にMcCarthy、E. J.により提唱された枠組みです。

4Psの一つ一つの内容について、単に概要を紹介しても読者の方にとって新たな発見は少ないと思いますので、本記事ではMcCarty(1960)の書籍を基に、本来の4Psの概念において重要な前提について記述します。

McCarty(1960)は、実務としてのマーケティングについて、「顧客に満足を与え、会社の目的を達成するために、生産者から消費者への商品およびサービスの流れを管理する経営の諸活動の遂行である。(中略)マーケティングは、事業そのものである“全体的なシステム”の調整力であると考えるのである。(Ibid, pp. 16-17)」と言及しており、マーケティングは商品およびサービスの流れを管理する諸活動を指すとするならば、製品開発、デザイン、値付け、集金政策、広告、販売などの諸活動すべてがマーケティングの業務に該当すると指摘しています。

こうしたMcCartyのマーケティングの捉え方は、第1回(マーケティングって何だろう?~レベルの異なるマーケティングの区分と解釈~)と第2回(経営戦略とマーケティング戦略って何が違うの?〜良い戦略の要諦とは~)で記したマーケティングの階層に関する議論とも合致しています。

その上で、McCarty(1960)は、実務としてのマーケティング(戦略)は以下の二つから成り立つとしています。

① 標的市場:企業が訴求しようとする同質の顧客グループ

② マーケティング・ミックス:企業がこの標的グループに対して満足を与えるために組み合わせ制御することのできる変数

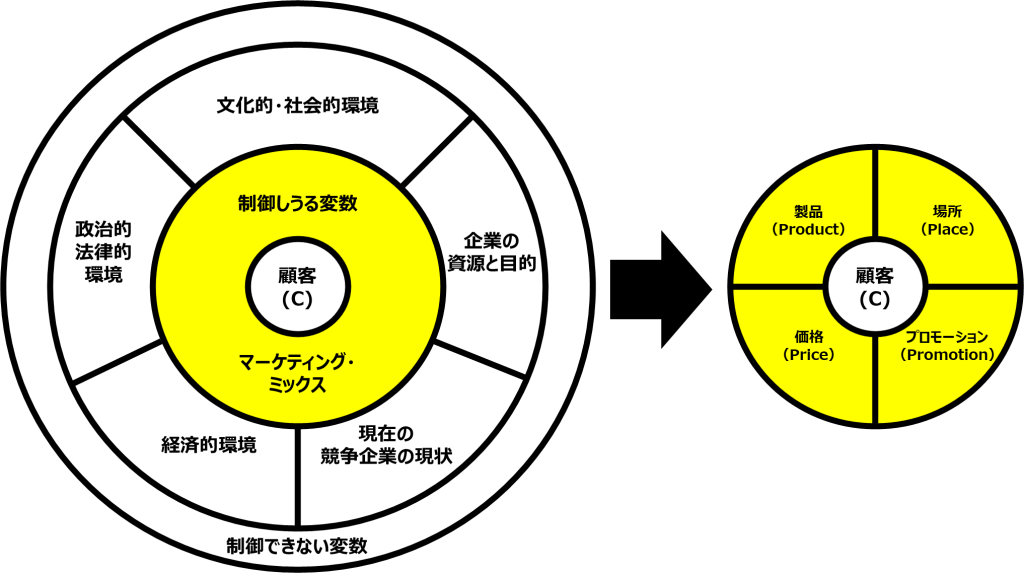

下記の図1で示したように、マーケティング・マネジャーは、自身がコントロール不可能な多くの外的環境という変数の影響を受けながらも、自らの制御できる変数を動かすことで成果をあげる必要があります。

【 図1 】「マーケティング・マネジャーのフレームワークとマーケティング戦略」, McCarthy(1960)を基に筆者作成

企業はさまざまな外部環境の影響を受けるため、多くの環境変化や事象への対応を日々迫られます。そのため、こうした外的環境の変数を分析し、理解し、環境変化に合わせて対応していくことは企業活動において重要な論点の1つです。

しかし、実際のところ、企業が外部環境に対して部分的に影響を与えることはあるとしても、環境そのものを企業がコントロールすることはできません。

そのような前提の上で、McCarthyの4Psにおいて重要なことは、企業がマネジメントすべき変数を、企業が直接的に影響を与えることが可能な要素に絞り込んでいる点です。

Neil Borden(1959)が提唱したマーケティング・ミックスの概念は、企業がマネジメント可能であるか否かという点が曖昧でしたが、McCarthyの4Psはマーケティング・ミックスを企業が直接的にマネジメントしうる要素に絞り込まれている上に、その枠組みがシンプルかつ直感的に理解しやすかったために広く普及しました。

前回の記事で、実務としてのマーケティング・マネジメントはバリュー・チェーンを分解し、最終的に具体的な業務オペレーションレベルまで落とし込むことで、コスト優位性や差別化の源泉を発見・構築する必要があると述べました。

McCartyの4Psの前提条件として示されているように、あつかう変数が行為主体としてマネジメント可能か否かは、企業の実行力に直結します。

ゆえに、筆者は本連載の中で、「オペレーション」や「実行力」というキーワードを繰り返し登場させています。結局、実行に落とせない戦略や戦術は何の意味も持たないためです。

関連リンク:マーケティングミックス(4P)とは?マーケティング実行戦略の基礎を学ぶ

余談になりますが、以前、プライベートでとある経営者や学者の方々と食事をしていた際、以下のようなお話を頂いたことがあります。

「ダメな経営者(マーケティング担当者に置き換えても良い)の多くは、基本的に自社の業績や自社の活動における成果未達の要因を外的環境のせいにする。しかし、外的要因は自社ではコントロールできないものなのだから、重要なのは、与えられた外的環境という制約の中で、いかにして成果を上げるかということであり、最終的には自責として捉える必要がある。これができない経営者(あるいはマーケティング担当者)が率いる企業や事業はいずれ衰退するのは避けられない。」

この発言からも意図されるように、市場や外部環境を不調や失敗の理由にするのは容易ですが、誰もコントロールできないからこそ、誰もその失敗や不調の原因について反省することも責任を取ることもできません(責任を負わされないように意図的に外部環境のせいにするビジネスパーソンもいるかもしれませんが・・・)。

ビジネスで成果を上げ続けるには、自分達が何をどの程度まで直接的にマネジメント可能なのかを理解し、各変数を変更・調整した結果、どのような成果や影響が生じたのか、この分析と改善(実行)の繰り返しによって、再現性を高めていくことは必要不可欠です。

その意味で、マーケティングとは単にあらゆる変数を扱うことではなく、企業が顧客の満足度を高めるために必要な諸活動(変数)をマネジメントせよというMcCartyの提言は、マーケティング実務家にとって非常に重要な提言だったと言えます。

ただし、近年のKotler et al.(2022)の議論では、4Psの枠組みは現代の事業環境においては妥当性が低くなってきていると指摘されています。その理由として、Kotlerらは以下の3点を理由として挙げています。

第一に、企業による消費者への提供物が必ずしも物質的なモノではなくなってきており、サービスベースのビジネスモデルが増加していることです。

第二に、従来の4Psではブランドという要素が考慮されておらず、Productの一部として組み込まれているとみなされている点です。製品とブランドは互いに関連しあっているものの、最終提供物の異なる側面であり、それぞれを独立して考える必要があります。

第三に、Promotionという言葉の扱いについて、その言葉が包括している活動が広すぎる点を挙げています。従来のプロモーションの中には、価格プロモーション(値引き施策)やクーポンといった価格インセンティブや、広告、広報、SNS、販促活動などのコミュニケーション領域のさまざまな活動を内包しています。インセンティブは最終提供物の価値に直接的に影響を与えるのに対して、コミュニケーションはあくまで情報を伝えるものであり、価値そのものを高めるわけではありません。そのため、インセンティブとコミュニケーションは明確に区別される必要があります。

以上を踏まえて、Kotler et al(2022)では、4Psにかわり、企業やマーケティング・マネジャーがマネジメントすべき7つの要素として、製品、サービス、ブランド、価格、インセンティブ、コミュニケーション、流通からなる7T(Tは戦術:TacticsのT)という枠組みを提唱しています。

こうした枠組みの変化は、1960年代のモノが重要だった時代に対して、現代は消費者の体験全体を踏まえた計画を行う必要があるようになってきたこと、また、以前に増して企業がマネジメントできうる領域が増えているということの表れともいえるかもしれません。

筆者としては、4Psと7Tの枠組みについて、実務家のマーケティング従事者はどちらを使っても構わないと考えています。繰り返しになりますが、戦略は最終的に実行に移せるものでなければならず、そのためには自社のバリュー・チェーンのような事業の全体の流れを理解した上で、最終的に具体的なオペレーションレベルに分解して運営・改善していく必要があります。

したがって、実務家にとって、自分がマネジメント可能な要素の大枠を整理するというレベルであれば、4Psも7Tのどちらでも自身にとって使い勝手の良い方を選択すれば良いでしょう。実務家の日常にとって重要なことは、整理の枠組みをただ知っていることではなく、それらを使ってマネジメント可能な要素をどれだけオペレーションレベルに分解し、具体的なアクションプランを計画できるか、ということだと筆者は考えています。

関連リンク

・【前編】「ブランディング=ブランドの伝え方」を考える-「伝える」の第一歩は、状況を自分なりに解釈すること

・【後編】「ブランディング=ブランドの伝え方」を考える-「伝えたい」ことを「伝えられたい」ことに変換しよう

・プロモーションの定義とは?戦略を練る時に重要な7つの手段を解説

・はっきりさせておきたいプロモーションの定義と戦略的な実施方法

実務としてのマーケティング・マネジメントの基本のキ:セグメンテーション(市場細分化)

前節では4Psの枠組みにある前提の考え方を中心に確認しました。前節でも触れた通り、McCarty(1960)は4Psなどのマーケティング・ミックスを構築する以前に、標的市場を定め、自社にとっての本当の顧客を見定める必要があると指摘しています。

そもそも、セグメンテーションとは何でしょうか。なぜ、必要なのでしょうか。

「市場を構成する人(あるいは企業)を何らかの共通点に着目して、同じようなニーズを持つ市場部分(セグメント)に分類することをセグメンテーション(市場細分化)と呼び、自分達が主として狙っている市場セグメントをターゲット・セグメント、あるいは、ターゲット市場と呼びます」(沼上, 2023)。

市場を同質的なセグメントに区分することで、各セグメントに効率的かつ効果的に働きかけることができるようになります。つまり、セグメンテーションの根底には経営資源の効率的な配分という視点があります。

他方で、単純な効率性の視点だけでなく、市場をさまざまに分類するという行為は、それだけ、社会や市場といった環境の切り取り方(環境に対する視座や視点の持ち方)を試行錯誤することであるとも言えます。つまり、本当の顧客を見出すための、マーケティング実務家自身の認識の試行錯誤です。

この時、昨今のマーケティング記事でよく取り上げられているように、McCarthyの4Psの中心にはC(Customer)が置かれています。市場を切り取り解釈する際に、企業目線の論理ではなく、あくまで消費者側の視点、消費者の認識を念頭に置いて解釈することが合わせて重要になる点には注意が必要です。

関連リンク:セグメンテーションとは?ターゲティングとの違いや分類する方法、具体例

消費者側の認識という議論において、マーケティングの世界で良く用いられる言葉がインサイトです。一般的に、市場創造を実現したマーケティング事例や、空前のヒットを記録した新製品のマーケティング事例において、消費者のインサイトを的確に突くことが重要だと言われることが多いでしょう。

しかし、インサイトというのは実在として存在しているものではなく、あくまで観念的なものです。一般的に、インサイトというのは、いざ目の前で提案されたときに初めて「そうそう、それが欲しかった」と認識できる状態を指す、などと言われるのも、実在が存在しないからこそです。インサイトが観念的なものである以上、マーケティング実務家が環境(社会、市場、消費者)をどのように切り取り、解釈するかがインサイト発見の初手であり、それを実現する手段の一つとしてもセグメンテーションは活用されます。

インサイトとは何かというテーマを深堀し始めると、また長大な文章になってしまうのでその詳細は割愛しますが、ここではP&G社やMeta社で長年、顧客インサイトを実務として扱ってきた中村淳一氏のインサイトに関する解釈を引用しながら、セグメンテーションと4Psについて再考してみましょう。

「インサイトとは、(カスタマーについて)鋭い観察を通して部分的ではなく、全体像についての肌感がついた結果、困難な状況に対して解決手段を見出せる直観のこと。(中略)インサイトがビジネス課題に対する解決策を見つけるための直観力だと定義した場合、潜在ニーズを見つけることは、必要条件にはなるが十分条件にはならない。なぜならビジネス課題を解決するために、潜在ニーズを含めカスタマーの全体像を理解すること、自社のプロダクトやサービスが提供できるベネフィットの理解、そしてその交わる部分を見つけるための解決策を見つけ出すための直観力が、インサイトにとって重要だからだ。」(引用:「インサイトに3つの誤解 顧客ニーズの本質を見抜く直観力が重要」(中村, 2019), 日経クロストレンド)

関連リンク:インサイトとは?マーケティングにおける重要性と成功事例3選

セグメンテーションという言葉は、どうしても市場調査や定量的なデータから市場を区別することだと思われがちですが、先に示した通り、重要なのは市場や消費者の中の「共通点」を見出し、分類することです。

その上で、中村氏のインサイトの解釈を踏まえると、潜在ニーズを含めたカスタマーの全体像の理解という点において、セグメンテーションという行為によって、社会や市場といった環境をどのように切り取り、マーケティング担当者が解釈するかはインサイトを突くための必須条件であるといえます。

また、McCartyがマーケティング(戦略)は標的市場とマーケティング・ミックスの二つから成り立つと指摘していますが、中村氏も同様に、自社のプロダクトやサービスが提供できるベネフィットと潜在ニーズの交わる部分を見つけ解決策を提示することが重要であると指摘しています。

McCarty(1960)と中村氏の主張からもわかるように、セグメンテーションと4Psは相互に関係するものであり、マーケティング実務家は、セグメンテーションによって分類した市場や消費者グループに対して、自社のマーケティング・ミックスをどのようにフィットさせるか、ということが重要な論点になります。

ちなみに、セグメンテーションと4Psのフィットが重要であるという話を持ち出すと、ベンチャー・キャピタリストであるMarc Andreessen(マーク・アンドリーセン)が2007年に彼のブログで言及したPMF(Product Market Fit)と何が違うのか、という指摘を頂くことが間々ありますが、McCarthyは製品(Product)を含む企業の諸活動(4Ps)を市場セグメントとフィットさせることが重要だと指摘しており、PMFで言及されている内容よりもより包括的な内容となっているため、PMFはあくまで4Psの源流の考え方の延長にある部分的な議論であると言えます。

(※なお、Marc Andreessenは、PMFという言葉自体はベンチャー・キャピタリストのAndy Rachleffによる造語であるとし、”Rachleff’s Corollary of Startup Success(ラクレフのスタートアップ成功の格言)”と呼んでいます。)

では、具体的に、セグメンテーションという作業はどのような視点で行えばよいのでしょうか。沼上(2023)では、消費財市場の主要セグメンテーション軸として、以下の4つを挙げています。

1. 地理的軸:地域、都市規模、人口密度、気候など

2. 人口統計的軸:年齢、家族構成、家族ライフサイクル、所得、職業、学歴、社会階層など

3. 心理的軸:ライフスタイル、性格など

4. 行動面の軸:購買機会、追及便益(品質重視点など)、使用者状態(使用経験の有無など)、使用頻度、ロイヤリティ、購買準備段階(認知度や購買意向など)、マーケティング要因感受性(価格や品質、広告、販促などのどれに反応しているか)など

セグメンテーションは、こうした主要な軸から単に選択して行うのではなく、本来は自身で市場や消費者を観察し、オリジナルのセグメント軸を創造することが重要です。

それを実現するには、自社の属する業界において重要な主要軸のデータを自社で保有する、あるいは調査によって取得し活用することは必要条件となります。この必要条件に加えて、これらの軸を複合的に組み合わせて集計・分析する、あるいは、自社だけが保有している独自のデータを掛け合わせるといった活動を行い、競合他社に先駆けて、独自の社会や市場の切り取り方を実現していくこと必要があります。

筆者の勤める花王のような消費財の大手製造業においては、国内ではIntage社やマクロミル社、グローバルではユーロモニターやニールセンといったシンジケートデータを扱う企業や調査会社との協業によって、必要条件となる定量データは常に取得され、分析可能になっていることでしょう。

しかし、中小企業やベンチャー企業、あるいは新興市場に属する事業や産業財においては、このようなマクロ的に整備されたデータが存在していないケースや、データが存在していたとしてもそれらを定常的に入手するには高額なコストがかかるため実行できないというケースも多々あります。

では、このような状況に置かれている企業、必要条件となるデータが取得できない企業では、セグメンテーションは実行できないのかとういと、筆者はそのようには考えておりません。「Google it!(邦訳では「ググれ、カス」というネットスラング)」という言葉が誕生して久しいですが、現代社会においては、企業による調査リリースや、総務省統計局による定点調査、その他、経済産業省など官公庁が発行している白書など、無料でさまざまな情報やデータが公開されています。

また、昨今は検索データの分析や他社のWEBサイトを含むサイト分析ツールなどのSaaSも比較的安価に利用できるようになっており、必ずしもシンジケートデータのようなマクロの定量データがないとセグメンテーションができないというわけではありません。

先ほど、主要軸に関するデータは必要条件だと記しましたが、それらのデータが必ずしも完璧な構造化データとして存在している必要はなく、取得できないものは取得できない(ある種、それが所属する業界における制約条件)という前提の中で、いかに取得できるデータを駆使しながら、創意工夫によって自らの顧客を定義するか、の方が重要であると言えます。

今回の記事では、マーケティングの教科書にも登場する4Psやセグメンテーション(市場細分化)を取り上げ、その前提となる考え方や、枠組みの捉え方について述べてきました。

繰り返しになりますが、セグメンテーションは本当の顧客を見定めるための枠組みであり、各種の軸やそれに紐づくデータはあくまで手段の話でしかありません。

マーケティング実務家に求められるのは、4Psや7T、セグメンテーションといった枠組みを上手に活用しながら、自らの頭で考えて、顧客を見出し、アプローチする市場を定め、それに適合した自社独自のマーケティング・ミックスを構築し、実行していくことにあります。

もし、本記事をお読みいただいた方が、あらためてセグメンテーションからやり直してみようと思うならば、まずは①自社が保有している情報やデータ、②現状は持っていないが調べれば取得できそうな情報やデータ、③産業特性で絶対に取得できない情報やデータ、を整理することから始めるのが良いでしょう。

その上で、自らの想像力で顧客の再解釈を行い、同時に、自社がマネジメント可能な変数を洗い出すことで、再解釈した顧客に自社の諸活動をどのように適合させていくべきか、業務オペレーションレベルまで分解しながら再考してみると、新たな発見が得られるかもしれません。

【 参考文献 】

Kotler, P., Keller, K., and Chernev, A. (2021), Marketing management 16e, Pearson Education Limited.(恩藏直人監訳 『コトラー&ケラー&チェルネフ マーケティング・マネジメント〔原書16版〕』 丸善出版, 2022)

沼上幹(2023). 『わかりやすいマーケティング戦略 [第3版]』 有斐閣.

McCarthy, E. J. (1960). Basic marketing: a managerial approach. Homewood, IL: R.D. Irwin. (粟屋義純監訳; 浦郷義郎 ほか訳 『ベーシック・マーケティング』 東京教学社, 1981)

【 参考WEBサイト 】

「The only thing that matters」

URL:https://pmarchive.com/guide_to_startups_part4.html (最終アクセス:2024年4月)

中村淳一(2019), 「インサイトに3つの誤解 顧客ニーズの本質を見抜く直観力が重要」

URL:https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00199/00001/ (最終アクセス:2024年4月)