「自社の製品の魅力をうまく伝えられない」「相手の心に刺さるメッセージの伝え方がわからない」など、マーケティングやブランディングに取り組むうえで、「伝え方」に関する悩みを抱えている人は少なくないでしょう。実際に伝え方ひとつで相手が受け取る印象は大きく変わり、また情報がうまく伝わらないがゆえに損をするケースもあります。マーケターにとって効果的な伝え方とは、それほどに重要なものなのです。

そこで本記事では、最新著書『伝え方』が話題となっている編集家の松永光弘氏を迎え、相手に届く伝え方のポイントや、ブランディングのヒントなどを語っていただきました。また、本サイトで「マーケターのためのパーソナルブランディングシリーズ」を連載中の吉村康氏にインタビュアーを務めていただいています。

前編となる今回は、編集家である松永氏の仕事内容や、本を執筆した経緯などを紹介します。

編集家/松永 光弘氏

インタビュアー:吉村 康氏

プロフィール

編集家 松永光弘(まつなが・みつひろ)

1971年、大阪生まれ。「編集を世の中に生かす」をテーマに、出版だけでなく、企業のブランディングや発信、サービス開発、教育事業、地域創生など、さまざまなシーンで「人、モノ、コトの編集」に取り組んでいる。これまで20年あまりにわたって、コミュニケーションやクリエイティブに関する書籍を企画・編集。クリエイティブディレクターの水野学氏や杉山恒太郎氏、伊藤直樹氏、放送作家の小山薫堂氏、コピーライターの眞木準氏、谷山雅計氏など、日本を代表するクリエイターたちの思想やものの考え方を世に伝えてきた。ロボットベンチャーをはじめとした企業のアドバイザーもつとめており、顧問編集者の先駆的存在としても知られる。また、社会人向けスクールの運営にたずさわるほか、自身でも大企業や自治体、大学などで編集やコミュニケーションに関する講演を多数実施し、好評を博している。自著に『「アタマのやわらかさ」の原理。クリエイティブな人たちは実は編集している』(インプレス刊)、編著に『ささるアイディア。なぜ彼らは「新しい答え」を思いつけるのか』(誠文堂新光社刊)がある。

編集家としての僕の役割は、物事を価値化すること

吉村 本日は松永光弘さんをお招きして、ご著書である『伝え方』の内容を踏まえつつ、ブランディングのポイントやブランドの伝え方についてお伺いしたいと思います。

本題に入る前に、まずは簡単に私の自己紹介をさせてください。私は東洋経済新報社勤務を経て、コンサルティング会社で約5年間、ブランディングを中心としたマーケターの仕事をしてきました。そこでの経験を活かし、現在はマーケトランクにてマーケター向けのコラム等を執筆させていただいております。松永さんが『伝え方』の中で書かれておられる趣意が、私のコラムのテーマであるブランディングと非常に関連していると感じ、マーケトランクの読者に何かヒントになるものがお届けできればと思っている次第です。

第一回 パーソナルブランディングとは何か

マーケティングを職業とするマーケター。年齢が20代の人もいれば50代のマーケターもいます。新卒から一貫してマーケティングをしている人もいれば、40歳で初めてマーケティングの部門に配…

吉村 ところで松永さんは“編集家”という肩書きをお持ちですが、なかなか聞き慣れない言葉ですよね。“編集者”でなく、“編集家”とされているのは、何かこだわりがあるのでしょうか?

松永 もともと僕は20年余り広告やデザインなどの本をつくってきたので、そういう意味では“編集者”なわけですが、編集という営みは本来出版に限ったものではなく、もっと普遍的なもののはずです。つまりは、いろいろな領域で活かせるわけで、ある時期からそんな普遍的な編集の考え方を使って世の中のさまざまなビジネス課題を解決する取り組みを始めました。それが今の仕事です。ただ“編集者”といってしまうと、やはり出版業界における本や雑誌づくりのイメージが強いので、守備範囲の違いを表す意味もあって、現在はこの肩書きを名乗っています。

吉村 松永さんは編集家として、企業や世の中に何を提供しているのでしょうか?

松永 編集という仕事の大きな役割の一つは、物事を価値化する(編集部注釈:物事の価値を決める、価値づける)ことだと思っています。しかも勝手な思い込みや決めつけで価値化するのではなく、関係性の中で物事から価値を引き出していく。

たとえば本の場合なら、著者の考えていること、知見などは、そのままではどう役に立つのか、どういう意味があるのか、はっきりしません。でも、読者となる社会の人たちが抱えている問題意識や悩みなどを手がかりにして見つめなおすと、そこに価値の存在が見えてきますよね。そうやって関係性の中で対象に価値を与えていくのが編集です。もちろん、その視点の持ち方や方法論、テクニカルな思考は他の分野でもそのまま使えますから、編集の力を使えば、企業活動であれば、企業自体や事業を価値づけたり、関係性を変えて事業の意義を変えたりもできますし、地域に対してなら、地域の資産や資源を価値づけたり、再定義したりもできます。

世の中の伝達には“解釈”が抜け落ちている

吉村 普段は編集家という立場から、著者をサポートしたり、企業をコンサルティングしたりする業務が多いと思いますが、今回は自身で『伝え方』という本を書かれました。この本を書こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

松永 編著を含めると3冊目になるのですが、今回は出版社(株式会社クロスメディア・パブリッシング)から「伝え方というタイトルで書いてもらえませんか」という依頼をいただいたんです。最初は、「そんな大きなテーマのものを僕が書けるのか?」と戸惑ったのですが、担当編集者の大沢卓士さんからは「松永さんは、出版業界はもちろん、企業や教育機関などで、さまざまな形の伝え方を見ているはずです。そんな経験や目線を持っている人は希有ですから、ぜひ書いて欲しい」と言われました。

ちなみに『伝え方』というど真ん中なタイトルは、僕が調べた限りでは日本の出版史上にはまだ1冊もないんですよ。

吉村 それは意外ですね。何となくありそうな気もしますけど。

松永 『〇〇の伝え方』とか『伝え方が○○』とかはありますけどね。編集者の立場からすると、単に『伝え方』では、テーマが広すぎて絞れませんから、普通はタイトルとしてつけづらいところなんだと思います。

吉村 それでも結果的に多くの人たちに刺さっているわけですよね。発行の初週から青山ブックセンター本店で3週連続売り上げ1位(ビジネス書)になったそうですが、なぜ注目されたのだと思いますか?

松永 そこは僕自身はよくわかりません。やっぱり自分のことは自分ではわからないものなので。自分のことを客観的に分析するのは至難の業です。これは企業のブランディングも同じですよね。自分たちでは自社の魅力に気づきづらく、外部だからこそ見える部分が大事なわけで……。

吉村 本の帯には経営学者の楠木建氏からの推薦コメントが掲載されていますね。

松永 楠木先生は僕が以前書いた2冊の本の書評記事を、それぞれ雑誌に書いてくださったことがあるんです。それで今回は思い切って帯の推薦文をお願いしたのですが、原稿を読まれてすぐに、「この本は世にある伝える系の話がさっぱり見落としている死角をついている」というコメントをいただきました。

吉村 私も楠木氏と同感ですね。読ませていただき、新たな気づきといいますか、目から鱗が落ちました。今回、伝え方というテーマを扱われたわけですが、これまで松永さんの中に、伝え方に関する問題意識や引き出しはあったのでしょうか?

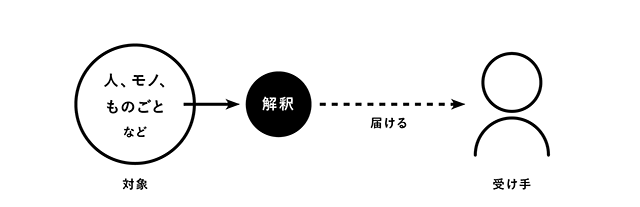

松永 それはありました。世の中の伝えるという風潮を見ていると、ただ右から左に情報を伝達させる、それが「伝える」ということなんだ、と考えているようなところがあるのですが、本質はそこではないと思っていましたから。実際に、世の人たちが誰かに何かを「伝える」ときには、単に情報を右から左に動かしているわけじゃありません。必ず「伝える」ときには、まずひとつ重要なアクションを起こしているはずなんです。それは“解釈”するということです。

吉村さんは『南の島を訪れた2人の靴のセールスパーソン』という寓話をご存知ですか?

【図解1】「伝える」ときには、まず“解釈”する。

吉村 知っていますよ。靴のセールスパーソンが2人、都会から南の島へ靴を売りに行く話ですね。でも2人が島へいざ上陸してみると、現地の人たちは誰一人として靴を履いていない。そんな状況を見て、1人は「ここでは靴は売れません。この島には靴を履く文化がありませんから」と会社へ報告する。ところがもう1人は「いくらでも靴が売れます。まだ誰も靴をはいていませんから。チャンスです!」と伝える。そうでしたよね?

松永 そう、それです。一般的には、状況をポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるかというものの見方の大切さを問いかける寓話として知られているのですが、僕はちょっと違った教えもあると思っていて、「伝える」という行為の大切な部分が表れ出ていると考えているんです。それは何かというと、「伝える」という行為はそこにある物事や状況を、そのまま相手に届けるものじゃないということ。「南の島」の話では、セールスパーソンたちは、見聞きしたものをそのまま会社に届けているわけじゃないですよね。「靴が売れない場所」だ、いや「靴が売れる場所」だと、2人ともいったん自分なりに見聞きした状況を解釈して、それを届けようとしています。対象となる物事や状況を解釈して、価値や意味を取り出して、相手に届ける。それが「伝える」という行為の基本なんです。

でも世間では、届ける部分ばかりが注目されていて、うまく喋るとか、うまく書くといったテクニックが大事だと思われがちです。肝心の解釈の部分──僕はこれをメッセージと呼んでいるのですが、そこが抜け落ちているんですよ。これって料理でいえば、献立を決めずになんとなく調理を始めるようなものです。いくら調理の腕、つまりはテクニックを駆使しても、つくろうとするものが決まっていないのに美味しい料理になるはずがない。それと同じで、何かを伝えるときに起点に解釈したメッセージがないと、伝わるコミュニケーションになるはずがないんです。むしろメッセージがしっかりしていれば、多少テクニックがなくても伝わります。もちろんこれは、話したり、書いたりといった日常的なコミュニケーションだけでなく、いろんな事業や、それこそ企業のブランディングなどにもあてはまることです。この『伝え方』という本には、そこに気づいてほしいという想いを込めています。

後編では、企業にとってのブランドの意味や、メッセージの効果的な伝え方・作り方、ブランディングの成功事例などを語っていただきます。

後編

【後編】「ブランディング=ブランドの伝え方」を考える-「伝えたい」ことを「伝えられたい」ことに変換しよう

最新著書『伝え方』が話題となっている編集家の松永光弘氏を招き、相手に届く伝え方のポイントやブランディングのヒントなどを語っていただく本記事。前編に引き続き、後編では企業にとってのブ…