「仮想通貨」や「メタバース」、「NFT」などのキーワードを多く耳にするようになりました。そうした中、これらのキーワードに関連して、「ブロックチェーン」という言葉も数年前から頻繁に聞かれるようになりました。ブロックチェーンは、仮想通貨の取引において重要な役割を持つ暗号化技術です。しかしその詳しいところは知らないということもあるのではないでしょうか。

ブロックチェーンは、分散型台帳技術とも呼ばれ、データを分散して管理することで、高い安全性と透明性を実現します。この技術は、仮想通貨だけでなく、金融、物流、医療など、さまざまな分野で活用が期待されています。

ブロックチェーンの特徴として、データの改ざんが極めて困難であることが挙げられます。これは、ブロックと呼ばれるデータの塊を、暗号技術を用いて連鎖的につなげることで実現しています。また、中央管理者を必要としない分散型のシステムであるため、システム全体の停止リスクが低いという利点もあります。

ブロックチェーン技術の応用例として、スマートコントラクトがあります。これは、プログラムによって自動的に契約を執行する仕組みで、取引の効率化や信頼性の向上に貢献します。

そこで今回は、ブロックチェーンの仕組みや活用シーンなどをわかりやすく解説します。ブロックチェーンがもたらす可能性や、今後の展望についても触れていきますので、この機会にぜひ理解を深めていただければと思います。

関連記事

・メタバースとは?関連用語集、ビジネス利用の成功事例、やり方も解説!

・NFTとは?日本語訳の「非代替性トークン」の意味や特徴を分かりやすく紹介

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンは、情報を記録するデータベース技術の一種です。この革新的な技術は、分散型台帳技術とも呼ばれ、暗号資産やデジタル取引の基盤として注目を集めています。

ブロックチェーンという名称は、その仕組みに由来します。「ブロック」と呼ばれる単位で取引履歴を暗号技術によって取り扱い、それを「チェーン」、つまり「鎖」のように連結することでデータを保管します。この独特な構造が、ブロックチェーンのセキュリティと透明性を支えています。

ブロックチェーンの最大の特長は、正確な取引履歴を維持する能力です。この技術は、たとえネットワーク参加者の中に不正を働こうとする者や正常に動作しない者がいたとしても、データの破壊や改ざんを非常に困難にします。さらに、この分散型システムは、単一の障害点がないため、従来の中央集権型システムと比べて停止のリスクが大幅に低減されています。

従来のクラウドサービスなどでは、ユーザーはサービス提供事業者一社を信頼するしかありませんでした。一方、ブロックチェーンは、多数の参加者に同一のデータを分散保持させる仕組みを採用しています。これにより、サービスの存続が特定の企業や組織に依存せず、より安定したデジタルエコシステムを実現しています。

ブロックチェーンは、既存の暗号技術やP2Pネットワーク技術を巧みに組み合わせて作られています。特に、機密保持が重要となる金融や医療、政府機関などの業界において、大きな変革をもたらす技術として期待されています。その応用範囲はスマートコントラクトやサプライチェーン管理など、多岐にわたり、今後さらなる発展が見込まれています。

関連記事:NFTとは?知っておきたい基礎知識やメリット、将来性を徹底解説

ブロックチェーンが求められた背景

ブロックチェーン技術が登場した背景には、既存の中央集権型システムの限界と、より安全で効率的な取引システムへの需要がありました。

2008年、世界金融危機の最中に、匿名の人物もしくはグループ「サトシ・ナカモト」によってブロックチェーンの概念が発表されました。翌2009年には、この技術を基盤とする仮想通貨「ビットコイン」が誕生し、分散型台帳技術の実用化が始まりました。

ビットコインは、中央で管理する組織を持たない暗号資産として注目を集めました。従来の金融システムでは、銀行などの中央機関が取引を管理していましたが、ブロックチェーン技術により、そのような仲介者なしで安全な取引が可能になったのです。

ブロックチェーンの特徴である改ざん耐性と透明性は、金融取引だけでなく、様々な分野での活用可能性を示しました。例えば、サプライチェーン管理、医療記録の保管、投票システムなど、信頼性と透明性が重要な領域での応用が期待されています。

また、スマートコントラクト機能を持つイーサリアムなどのブロックチェーンプラットフォームの登場により、自動実行可能な契約や分散型アプリケーション(DApps)の開発が可能になりました。これにより、ブロックチェーン技術の応用範囲はさらに拡大しています。

このように、ブロックチェーン技術は、従来のシステムの課題を解決し、より安全で効率的な情報管理や取引の仕組みを提供する可能性を持っています。そのため、金融業界だけでなく、様々な産業分野で注目を集め、技術開発と実用化が進められています。

関連記事:個人情報はどう守る?加速するCookie規制とブロックチェーン技術応用の可能性について

ブロックチェーンの市場規模の予測

ブロックチェーンは、その高い信頼性から、多くの分野でビジネス活用が期待されています。この革新的な技術の市場規模も大幅に拡大すると予測されており、ブロックチェーンの将来性に注目が集まっています。

2016年に経済産業省は、ブロックチェーン技術の展開が有望な事例とその市場規模予測として、5つの分野合わせて67兆円と発表しました。この予測は、ブロックチェーンが様々な産業に与える影響の大きさを示しています。

ブロックチェーン技術による社会変革の可能性として取り上げられた5分野は以下の通りです:

価値の流通・ポイント化 プラットフォームのインフラ化【市場規模1兆円】

例)地域通貨、電子クーポン、ポイントサービス

自治体等が発行する地域通貨や電子クーポン、ポイントサービスなどを、ブロックチェーン上で流通・管理するという活用法です。プラットフォームのインフラ化が期待されています。

権利証明行為の非中央集権化の実現【市場規模1兆円】

例)土地登記、電子カルテ、各種登録(出生・結婚・転居)

土地の登記状況などの物理的現況や、出生・結婚・転居などの各種登録事項、また医療分野の電子カルテなど、権利関係の情報をブロックチェーン上で登録・公示・管理するという活用法です。これにより、従来とは異なり、非中央集権化が実現するというものです。

遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実現【市場規模13兆円】

例)デジタルコンテンツ・チケットサービス・C2Cオークション

資産等の利用権移転情報や、デジタルコンテンツやチケットサービスの提供者と利用者の評価情報をブロックチェーン上に記録することで、遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実現が期待できるとするものです。

オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの実現【市場規模32兆円】

例)小売り、貴金属管理、美術品等真贋認証

小売業や、貴金属や美術品などの製品の原材料からの製造過程と流通・販売までを、ブロックチェーン上で追跡することで、オープンかつ高効率で信頼性の高いサプライチェーンの実現が期待できるとするものです。

プロセス・取引の全自動化・効率化の実現【市場規模20兆円】

例)遺言、IoT、電力サービス

遺言や電力サービスといった分野で、契約条件、履行内容、将来発生するプロセス等をブロックチェーン上に記録することで、プロセス・取引の全自動化や効率化の実現につながるというものです。

これらの予測は、ブロックチェーンが単なる仮想通貨の基盤技術にとどまらず、幅広い産業分野に革新をもたらす可能性を示しています。ブロックチェーンの特性である透明性、セキュリティ、効率性が、様々なビジネスモデルや社会システムを変革する潜在力を持っていることがわかります。

今後、ブロックチェーン技術の進化と共に、さらなる市場拡大が見込まれており、企業や組織はこの技術の活用方法を模索し、新たなビジネスチャンスを創出する可能性があります。ブロックチェーンがもたらす経済的インパクトは、今後も注目され続けるでしょう。

出典:経済産業省「平成27年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査)」

ブロックチェーンの仕組み

ブロックチェーンは、当初ビットコインの取引を成立させ、暗号資産のサービスを実施するために誕生した革新的な技術です。この技術は、複数の暗号技術をベースとしており、わかりやすく説明することが重要です。

ブロックチェーンの仕組みを簡単に言えば、「P2Pネットワーク」を利用して、ブロックチェーンのデータを複数の参加者で共有し、中央管理者を必要とせずにシステムを維持することを実現するものです。この分散型のアプローチにより、従来の中央集権型システムとは異なる特徴を持っています。

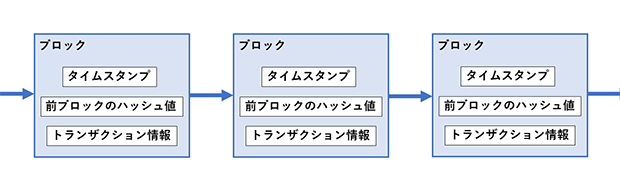

ブロックチェーンでは、取引情報が「ブロック」と呼ばれる単位にまとめられ、それらが鎖のようにつながっていきます。各ブロックには、「タイムスタンプ」「ハッシュ値」「トランザクション情報(暗号資産の取引の記録)」といった重要な情報が含まれています。

新しい取引が発生するたびに、ネットワークに参加しているコンピュータ端末(ノード)が、新しく生まれたブロックを相互に承認し、チェーンに追加していきます。この過程で、不特定多数の参加者の間で正しく合意形成を得ることが、ブロックチェーンの特徴です。

ブロックチェーンの仕組みは、データの改ざんを非常に困難にしています。各ブロックには、一つ前に生成されたブロックの内容を示すハッシュ値が含まれているため、一つのブロックの情報を変更すると、それ以降のすべてのブロックの整合性が取れなくなります。これにより、高い信頼性と安全性を確保しています。

この技術により、中央に管理者がいなくても、誰にも改ざんされず、暗号資産の取引が成立する仕組みが実現しました。ブロックチェーンは、その特性から、金融取引だけでなく、さまざまな分野での活用が期待されています。

「P2Pネットワーク」とは?

ここで、P2Pネットワークの意味を確認しておきましょう。

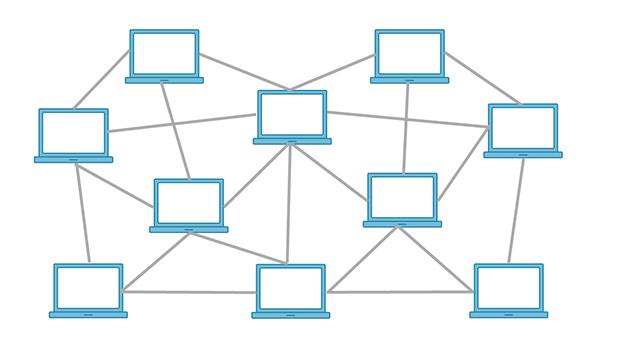

P2Pネットワークとは、P2Pでつながったコンピュータが多数集まり、相互に通信するネットワークのことです。P2Pとは「Peer to Peer」のことで、Peerとは「仲間」という意味です。つまりそのネットワークに参加した仲間のことです。ここでは、コンピュータを指しています。コンピュータが1対1で、直接通信を行う接続方式です。P2Pネットワークで接続されたPeer、つまりコンピュータ同士は、同等の機能を持つものです。

「P2Pネットワーク」のイメージ

ブロックチェーン技術において、P2Pネットワークは非常に重要な役割を果たしています。分散型のネットワーク構造により、中央集権的な管理者を必要とせず、参加者同士が直接データをやり取りすることができます。これにより、セキュリティや透明性が向上し、改ざんのリスクが大幅に低減されます。

P2Pネットワークではシステムが分散されており、中央のコンピュータに依存する中央集権型とは異なります。そのため、一部のコンピュータが障害を受けてダウンしたとしても、システム全体が止まることはありません。この特性は、ブロックチェーンの耐障害性を高め、信頼性の向上につながっています。

さらに、P2Pネットワークを活用することで、ブロックチェーン上の取引や情報の検証プロセスを効率化し、ネットワーク全体のスケーラビリティを向上させることができます。これは、暗号資産取引やその他のブロックチェーンアプリケーションの普及に大きく貢献しています。

暗号資産をP2Pネットワークと暗号化技術で実現

ではブロックチェーンの仕組みを具体的に見ていくために、このP2Pネットワーク上で、行われることを確認していきましょう。ブロックチェーンでは、暗号化技術がいくつか使われています。

まず、ブロックチェーンの基本構造をイメージしてください。複数のブロックが連なって一つの鎖(チェーン)を形成しています。各ブロックには、「タイムスタンプ」「ハッシュ値」「トランザクション情報(暗号資産の取引の記録)」といった重要なデータが含まれています。これらの情報がブロックチェーンの信頼性を支えています。

暗号資産のネットワークでは、新しい取引が発生するたびに、新たなブロックが生成されます。このプロセスにおいて、ネットワークに参加しているコンピュータ端末(「ノード」と呼ばれる)が重要な役割を果たします。ノードは、新しく生成されたブロックを相互に検証し、承認します。承認されたブロックは既存のチェーンに追加されます。この分散型の合意形成メカニズムこそが、ブロックチェーンの中核的な特徴です。

「ハッシュ値」は、ブロックチェーンのセキュリティを強化する重要な要素です。これは、特定のアルゴリズムによって算出された固有の値で、大量の情報を凝縮したデータといえます。ブロックチェーンにおいて、各ブロックのハッシュ値には、直前のブロックの内容を示す情報が含まれています。

この仕組みが、ブロックチェーンの改ざん耐性を高めています。仮に誰かが過去のブロック内の情報を改ざんしようとした場合、そのブロックから算出されるハッシュ値が変わってしまいます。そして、ブロックチェーンの連鎖的な性質により、後続のすべてのブロックのハッシュ値も変更する必要が生じます。これは実質的に不可能な作業であり、結果としてブロックチェーンは非常に改ざんされにくい構造となっています。

このように、ブロックチェーン技術は、P2Pネットワークと高度な暗号化技術を組み合わせることで、中央管理者不在でも信頼性の高い暗号資産取引システムを実現しています。この革新的な仕組みにより、ブロックチェーンは従来の中央集権型システムとは異なる、新たな可能性を秘めた技術として注目を集めているのです。

関連記事:Web3(Web3.0)とは?特徴やメリットをわかりやすく解説

ブロックチェーンの特長

ブロックチェーンは、既存技術を組み合わせることにより、これまでにない革新的な特長を実現しました。この分散型台帳技術は、暗号資産取引だけでなく、さまざまな分野で活用が期待されています。ブロックチェーンの主な特長として、以下の点が挙げられます。

高い改ざん耐性: ブロックチェーンは、データの改ざんが非常に困難な仕組みを持っています。各ブロックが前のブロックとリンクしているため、一つのブロックを改ざんするには、それ以降のすべてのブロックも変更する必要があります。これは事実上不可能であり、データの信頼性を高めています。

システムの高可用性: 分散型のネットワーク構造により、一部のノードが故障しても、システム全体が停止することはありません。これにより、サービスの継続性が保証されます。

取引記録の永続性: ブロックチェーン上に記録された取引データは、削除することができません。これにより、取引の透明性が確保され、証拠として長期的に保存されます。

トレーサビリティの実現: すべての取引履歴が時系列で記録されるため、取引の経緯を追跡することが可能です。これにより、サプライチェーンの透明化やデータの信頼性向上につながります。

中央管理者不要: P2Pネットワークを利用しているため、中央で管理する組織や企業が不要です。これにより、コストの削減や意思決定の迅速化が期待できます。

スマートコントラクトの実現: プログラムによる自動実行が可能なスマートコントラクトにより、取引の自動化や効率化が図れます。

セキュリティの向上: 暗号技術を活用しているため、データの機密性が高く、サイバー攻撃にも強い特性を持っています。

これらの特長により、ブロックチェーンは金融取引だけでなく、IoT、医療、不動産、著作権管理など、さまざまな分野での活用が期待されています。ブロックチェーン技術の進化により、ビジネスモデルの革新や社会システムの変革が加速すると考えられています。

改ざんが非常に困難でシステムダウンが起きない

ブロックチェーンの最大の特長は、データの改ざんが極めて困難な仕組みであることと、システムダウンが発生しないことです。これにより、高い信頼性と安定性を実現しています。

ブロックチェーンでは、一つのブロックを改ざんしようとすると、それに続くすべてのブロックも変更しなければならないため、事実上改ざんは不可能です。この特性により、ブロックチェーンは高度なセキュリティを提供し、データの完全性を保証します。

また、ブロックチェーンは分散型のネットワークを採用しているため、システム全体がダウンすることはありません。不特定多数のユーザーが参加するP2Pネットワークにおいて、各参加者が全取引履歴のコピーを保持しているため、一部のコンピュータがダウンしても、他の参加者が記録を維持し続けます。

この仕組みは、従来のクラウドサービスと比較すると、その優位性が明確です。クラウドサービスでは、サービス提供者の障害によってシステム全体がダウンする可能性がありますが、ブロックチェーンではそのリスクが大幅に低減されています。

さらに、ブロックチェーンの分散型アーキテクチャは、単一障害点を排除し、システムの耐障害性を向上させています。これにより、サービスの継続性が保証され、ユーザーは安心してブロックチェーンを利用できます。

このように、ブロックチェーンは改ざん耐性とシステム安定性を兼ね備えた革新的な技術であり、様々な分野での活用が期待されています。

取引の記録は削除不可能

取引履歴の記録は、ブロックチェーンの特性により、誰も削除することができません。一度記録された取引の情報は、永続的な証拠として残り続けます。これは、ブロックチェーンの重要な特徴の一つで、取引の信頼性を高めています。

例えば、仮に取引の履歴を抹消したいという悪意のある者がいたとしても、ブロックチェーンの仕組み上、それは不可能です。この特性は、金融取引だけでなく、さまざまな分野で活用できる可能性があります。

ブロックチェーンの改ざん耐性と組み合わさることで、取引記録の信頼性はさらに高まります。これにより、中央管理者がいなくても、取引の安全性と透明性を確保できるのです。

また、この特性は、ブロックチェーンをトレーサビリティに活用する際にも重要です。例えば、食品や医薬品の流通経路を追跡する場合、途中で記録が削除されることなく、すべての履歴を確認できます。

このように、ブロックチェーンの「削除不可能」という特性は、取引の信頼性を高め、さまざまな分野での活用を可能にする重要な要素となっています。

取引のトレースが可能で透明化が実現

取引のデータは、ブロックチェーン上ですべての履歴が残ります。時系列に沿ってチェーン状につないでいくことから、どのように値が変化してきたのか、その経緯をトレースできるという特長もあるのです。つまり、経緯を追いたいときに、すべての取引履歴が残っているため、取引の透明化を図ることができるといえるのです。

ブロックチェーンの仕組みにより、各ブロックには「タイムスタンプ」が含まれているため、取引がいつ行われたかを正確に把握することができます。これにより、取引の順序や時間的な関係性を明確に追跡することが可能となります。

さらに、ブロックチェーンの分散型台帳技術によって、すべての参加者が同じ情報を共有しているため、取引の透明性が高まります。これは、従来の中央集権型システムでは難しかった、リアルタイムでの取引状況の把握を可能にします。

また、ブロックチェーンの「改ざん困難性」という特性により、一度記録された取引情報は後から変更することが極めて困難です。これにより、取引の信頼性が向上し、詐欺や不正行為のリスクを大幅に低減することができます。

このような特徴から、ブロックチェーンは金融取引だけでなく、サプライチェーン管理や著作権管理など、様々な分野での活用が期待されています。例えば、食品業界では、原材料の調達から製造、流通、販売までの全プロセスをブロックチェーンで管理することで、食品の安全性や品質を保証することができます。

すべての取引履歴が、単独ではもちろんのこと、つながりが残ることで、取引の透明化も実現します。これにより、ビジネスプロセスの効率化や、消費者との信頼関係の構築にも貢献することが期待されています。

関連記事:データドリブンの意味とは?データ分析の基礎知識と重要性、データドリブンマーケティングを解説

ブロックチェーンの活用シーン

ブロックチェーンは、これまで解説してきたように、優れた特長を持ちます。特に「改ざんが困難」「削除不可能」「取引の透明化」といった点から、暗号資産以外にもさまざまな活用シーンが期待されています。

経済産業省は、ブロックチェーン技術の展開が有望な事例として、以下のような分野を挙げています。

1.金融サービス: ブロックチェーンを活用した決済システムや、スマートコントラクトによる自動化された金融取引など。

2.サプライチェーン管理: 製品の原材料から最終消費者までの流通過程を追跡し、透明性を確保。

3.医療・ヘルスケア: 患者の医療記録を安全に管理し、必要に応じて医療機関間で共有。

4.不動産取引: 土地や建物の所有権移転を効率化し、取引の透明性を向上。

5.知的財産権管理: 著作権や特許の管理を効率化し、権利侵害を防止。

6.投票システム: 電子投票の信頼性と透明性を高め、不正を防止。

7.エネルギー取引: 再生可能エネルギーの個人間取引(P2P取引)を可能にし、効率的なエネルギー利用を促進。

これらの活用シーンは、ブロックチェーンの特性を活かし、従来のシステムでは難しかった課題を解決する可能性を秘めています。例えば、サプライチェーン管理では、ブロックチェーンを使用することで、製品の生産から販売までの全過程を追跡し、偽造品の流通を防ぐことができます。また、医療分野では、患者の診療記録を安全に保管し、必要な時に適切な医療機関間で共有することで、より質の高い医療サービスの提供が期待できます。

さらに、ブロックチェーンは、IoT(Internet of Things)デバイスとの連携により、スマートシティの実現にも貢献する可能性があります。例えば、交通システムの最適化や、エネルギー使用の効率化などに活用できると考えられています。

このように、ブロックチェーン技術は、様々な産業分野で革新的な変化をもたらす可能性を秘めており、今後さらなる活用シーンの拡大が期待されています。

出典:経済産業省「平成27年度 我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査)」

すでにブロックチェーンは、仮想通貨や銀行・金融業界、不動産業界等で採用されています。例えば、一般的な暗号資産のほか、大手銀行グループや地方自治体が独自の暗号通貨を作ってブロックチェーンを実装しました。

またある不動産テック企業は、契約、登記、決算・資産の移動のデジタル化を実現する不動産デジタルプラットフォームの構築をブロックチェーン技術活用によってスタートさせました。

このように暗号資産のみならず、多様な分野に活用されており、他にも発展可能性があることが期待されています。

ブロックチェーンの課題

今後も、ブロックチェーンは、新たなサービスを支える技術となっていくでしょう。一方で、ブロックチェーンには、次のような課題があります。

データを削除できない・隠せない

ブロックチェーンでは、一度作られたデータは削除することができません。それはセキュリティとしては強固であり、推奨されることではありますが、一方で、削除したいシーンでは問題が生じます。

例えば、個人情報を削除したいケースです。日本において、個人情報などは、本人が求めれば削除する義務があり、その旨、個人情報保護法によって定められています。

ブロックチェーンでは、一度記録した情報は個人情報であっても削除できないため、法律に基づく運用がむずかしくなってしまいます。

また、行き渡ってほしくない個人情報であっても、ネットワーク上のすべての参加者に行き渡ってしまいます。当然、暗号化された状態であるため、ユーザー同士で個人情報を閲覧することはできませんが、情報が残ったままということは確かです。

この課題を解決するためには、個人情報は削除対応ができるように別途データベース等を用意するといった方法が考えられます。

取引量・ノード数等に限界がある

ブロックチェーンは、その仕組みから考えると、これまでのデータベースよりもデータ処理量の拡張性に乏しいといえます。

なぜならブロックチェーンでは、ノードの合意形成をしながら運用しているため、ノードが増えれば増えるほど、同時処理しなければならないトランザクションの量が増えてしまい、計算が追いつかなくなってきます。どのようなデータベースでも、取引記録を同時に処理できる量の限界値がありますが、ブロックチェーンは限界値が他のデータベースよりも早く達してしまいます。

またノードが増えれば増えるほど処理速度の面でも懸念があるといわれています。

合意形成に時間がかかる

ブロックチェーンでは、合意形成までに時間がかかります。暗号資産のブロックチェーンでは、決済完了までの時間ということです。決済という点ではクレジットカードと比較することができます。クレジットカードでは一瞬で決済完了できるのは多くの人が体験していると思いますが、ブロックチェーンではそれと同じようにはいかないということです。

暗号資産にかかわらず、速度が求められる分野においては、デメリットといえます。

ブロックチェーンの今後の展望

ブロックチェーンは、今後、どのような展望があるのでしょうか。さまざまな可能性がある中で、ここでは2つのトピックスをご紹介します。

産業構造への影響

ブロックチェーンは、市場だけでなく、産業構造へ影響を与える可能性があるといわれています。

経済産業省は、例えば、ポイント化プラットフォームのインフラ化が起きるのではないかということを述べています。ブロックチェーンにより、ポイントが発行体以外との取引にも利用されるようになります。その結果、ポイントが流通することで、通貨に近い利用が可能となり、ポイント発行額以上の経済波及効果が生じるとのことです。

また一般的な商流についても、オープンかつ、高効率、高信頼なサプライチェーンの実現が期待されています。例えば川下の小売店、川中の卸、川上の製造の間では、従来、在庫情報などは分断されていました。また川下に集中していた商流情報が上流にまで共有されることで、サプライチェーン全体が活性化・効率化するとともに、川上の交渉力の強化につながるのではないかとされています。

スマートコントラクトの実現

ブロックチェーンは、スマートコントラクトの実現にもつながるといわれています。

スマートコントラクトとは、簡単に言えば、契約や取引の自動化を指します。ある契約・取引について特定の条件が満たされた場合に、このような処理が自動的に実行されるといった自動化を設定しておけば、あらゆる自動処理が実現できます。

自動化そのものはもちろん、技術的には容易に行えますが、契約や取引を伴うものであれば、そのセキュリティは確実なものでなければなりません。そうしたとき、ブロックチェーンを用いることで、確実で透明性の高い処理が実現できます。

このように、今後、さまざまな取引や契約、手続きの多くがブロックチェーンをベースに、AI、IoTなどの組み合わせで行われるようになり、効率的になっていくことが期待されています。セキュリティ面への対応工数が減るということも、副産物といえます。

ブロックチェーンの概要と仕組み、特長・課題、今後の展望についてご紹介してきました。ブロックチェーンは、今後、ますます我々のビジネスや生活に身近なものとなっていくものと考えられます。

関連記事:データドリブンマーケティングとは?取り組むべき企業と効率化するツールを紹介

まとめ

ブロックチェーンとは、情報を記録するデータベース技術の一種。ブロックと呼ばれる単位で取引履歴を暗号技術によって取り扱い、それをチェーン、つまり「鎖」のように連結することで、データを保管することから「ブロックチェーン」と呼ばれている。2009年に仮想通貨の「ビットコイン」を支える技術としてブロックチェーンが用いられ、取引が開始された。生みの親は、「サトシ・ナカモト」という人物である。

仕組みは、「P2Pネットワーク」というものを利用して、ブロックチェーンのデータを複数人で共有し、中央管理者を必要とせずに、システムを維持することを実現するもの。ブロック一つ一つに、「タイムスタンプ」「ハッシュ値」「トランザクション情報(暗号資産の取引の記録)といった重要な情報が含まれており、ブロックが新しく生まれるたびにネットワークに参加しているコンピュータ端末である「ノード」が相互に承認し、チェーンに足していく。

ブロックチェーンの特長として、「改ざんが非常に困難でシステムダウンが起きない」「取引の記録は削除不可能」「取引のトレースが可能で透明化が実現」などがある。

ブロックチェーンの課題として、「データを削除できない・隠せない」「取引量・ノード数等に限界がある」「合意形成に時間がかかる」などがある。

今後は、暗号資産や金融業界だけでなく、小売り、コミュニケーション、資産管理、ポイント、ストレージなどさまざまな分野で活用することが期待されている。