近年、多くの市場が成熟し、新規顧客獲得のハードルが上昇しています。この状況下で、既存顧客の育成と利用継続の重要性が高まり、LTV(ライフタイムバリュー)の向上が注目を集めています。

本記事では、LTVの定義、算出方法、向上策、そしてLTV向上に成功した事例について詳しく解説します。LTVの理解を深め、効果的な顧客戦略の立案に役立てていただければ幸いです。

目次

LTV(ライフタイムバリュー)とは

LTV(Life Time Value/ライフタイムバリュー)とは「顧客生涯価値」を意味する重要なマーケティング指標です。この概念は、顧客が企業のサービスを利用する際に、生涯にわたって支払う合計金額を表します。LTVは個人顧客だけでなく、法人顧客にも適用されます。

法人顧客の場合、LTVは取引開始から終了までの期間で得られる総利益を指します。つまり、顧客が自社サービスの利用を停止するまでに支払った金額の総額を意味します。

LTVは特に以下のような業種やビジネスモデルで重要な指標となります。

・日用品

・健康食品

・化粧品

・サブスクリプション型サービス

これらの商品やサービスは、顧客による継続的な購入や利用が期待されるため、LTVの概念が特に適しています。

マーケティングの成果指標としてLTVを活用することで、企業は長期的な顧客価値を把握し、効果的な戦略を立てることができます。顧客との関係性を重視し、継続的な価値提供を目指すことで、安定した収益の確保と事業の持続的成長が期待できます。

LTV(ライフタイムバリュー)が高いほど顧客ロイヤリティが高い

LTV(ライフタイムバリュー)は、その数値が高いほど、顧客が長期間にわたってサービスを利用していることを示します。これは、その企業やサービスに対する顧客の信頼や愛着の高さを反映しています。マーケティングの分野では、このような状態を「顧客ロイヤリティ」が高い状態と呼びます。

一般的に、顧客ロイヤリティの高い顧客は企業にとって収益性が高く、長期間にわたって大きな利益をもたらします。これは、ロイヤリティの高い顧客が継続的に商品やサービスを購入し、さらに他の商品やサービスも試す傾向があるためです。

つまり、顧客の顧客ロイヤリティを高めていくことが、LTV(ライフタイムバリュー)を向上させる効果的な方法の一つといえます。企業は顧客満足度を高め、顧客との良好な関係を構築することで、顧客ロイヤリティを向上させ、結果としてLTVを高めることができるのです。

このように、LTVと顧客ロイヤリティは密接に関連しており、両者を同時に向上させていくことが、企業の長期的な成功につながる重要な戦略となります。

関連記事

・マーケティングとは?基礎から重要ポイントまで初心者にも分かりやすく解説

・現代のマーケティングで重要ポイントとなる「ロイヤリティ」とは? 具体的な戦略・成功事例とともに解説

LTV(ライフタイムバリュー)がマーケティングで注目されている背景

LTV(ライフタイムバリュー)は近年、マーケティング分野で特に注目を集めています。この背景には、企業を取り巻く経営環境の変化や消費者行動の多様化があります。多くの市場が成熟期を迎え、新規顧客の獲得が困難になる中で、既存顧客との関係性を強化し、長期的な収益を確保することの重要性が高まっています。

また、デジタル技術の進歩により、顧客データの収集と分析が容易になったことも、LTVへの注目度を高めた要因の一つです。企業は顧客の購買履歴や行動パターンを詳細に把握できるようになり、それらのデータを活用してLTVを算出し、顧客価値を最大化するための戦略立案が可能になりました。

さらに、サブスクリプションモデルの普及も、LTVの重要性を押し上げています。定期的な収入を得るこのビジネスモデルでは、顧客との長期的な関係性構築が成功の鍵となるため、LTVの向上が直接的に企業の成長につながります。

このように、市場環境の変化、テクノロジーの進歩、ビジネスモデルの多様化といった要因が重なり、LTVがマーケティングにおける重要な指標として注目されるようになっています。

市場の成熟化による競争の激化

近年、あらゆる市場が成熟期を迎え、商品の差別化が難しくなるコモディティ化が進行しています。こうした状況下で企業間の競争は一層激しさを増しており、新規顧客の獲得はますます困難になっています。

実際のところ、新規顧客を獲得するためのコストは、既存顧客の維持にかかるコストと比較して、はるかに高額になる傾向があります。市場競争が激化すればするほど、新規顧客獲得のためのコストは増大していく一方です。

このような背景から、企業にとっては新規顧客の獲得よりも、既存顧客を大切にし、継続的な購入と利用拡大を促すことが、持続的な利益創出と最大化につながるという考え方が広まっています。

こうした状況を受けて、新規顧客獲得のためのマーケティングや販促活動を継続しつつも、既存顧客の継続利用を促進させる施策により重点を置く傾向が強まっています。そのため、顧客生涯価値を表すLTVという指標が、多くの企業において重要な経営指標として注目されるようになっているのです。

サブスプリクション型サービスの台頭

また、サブスプリクション型サービスの台頭も、LTVが重要視されている背景にあるといわれています。

サブスクリプション型サービスとは、月額料金等の定額を支払い、その契約期間に商品やサービスの利用が可能となるサービスを指します。近年は、動画や音楽、電子書籍や雑誌、コミック、ゲーム定額配信、ソフトウェア定額配信などのデジタルコンテンツのサブスクリプショサービスが人気を博しています。一方で、デジタル系以外の、洋服やアクセサリー、バッグ、時計等のファッション、家具やインテリアなどの定額利用サービスなども注目を集めています。

これらのサブスクリプション型サービスの流行は、消費者の価値観変化によるものといわれています。その価値観とは、いわゆるモノ消費からコト消費への変化といわれるように、商品のモノ自体の価値を超えた、体験そのものに価値を見出し、コトへと対価を支払うようになってきたということです。この消費者の価値観変化に応えるように、あらゆる体験ができるサブスクリプション型サービスがどんどん生まれてきており、この市場は大きく進化を遂げました。

矢野経済研究所の調査データによると、日本国内における、2019年度のサブスクリプション型サービスの市場規模は約6,835億円に達しており、年々大幅に増加していくことが予想されています。

このサブスクリプション型サービスは、「継続」利用・購入という観点から、まさにLTVが重要なサービス形態であることから、より一層、各サービス提供事業者はLTVを重要視してマーケティング等に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、国民が外出自粛を余儀なくされる中、自宅時間を楽しむためのデジタル系サブスクリプション型サービスはさらに注目を集めています。

関連記事

・サブスクリプションとは?ビジネスモデルの特徴や代表的なサービスを紹介

・サブスクリプションビジネスとは? 市場規模やメリット、成功のポイントも徹底解説

LTV(ライフタイムバリュー)の算出方法

LTVを指標としてマーケティングを実施することは、現在の市場環境に適しています。では具体的に、どのようにLTVを算出し活用していくことができるのでしょうか。その第一歩として、LTVの算出方法を詳しく見ていきましょう。

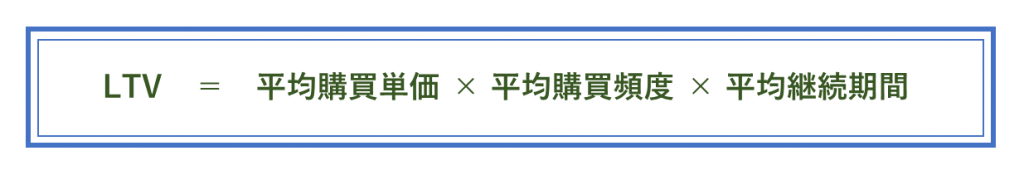

LTVの基本的な計算式は次の通りです。

各要素について詳しく説明します。

・平均購買単価:顧客が1回の購入で支払う平均金額

・平均購買頻度:一定期間(通常1年)における顧客の平均購入回数

・平均継続期間:顧客が商品やサービスを利用し続ける平均的な期間

この計算式を実際の例に当てはめてみましょう。毎月の定期購入コースがある健康食品を例に取り上げます。

・平均購買単価:2,000円

・平均購買頻度:毎月1回(年間12回)

・平均継続期間:5年(年間で20%の顧客が購入をやめると仮定)

これらの数値を計算式に代入すると、

2,000円 × 12 × 5 = 120,000円

となり、この健康食品のLTVは120,000円と算出されます。つまり、この商品の顧客を1人獲得するごとに、5年間で120,000円の売上が期待できるということです。

より精緻なLTV算出には、顧客獲得コストと維持コストも考慮に入れる場合があります。その場合の計算式は以下のようになります。

LTV = (平均購買単価 × 平均購買頻度 × 平均継続期間) -(顧客獲得コスト + 顧客維持コスト)

この方法を用いることで、顧客1人あたりの純利益をより正確に把握することができます。

LTVの算出は、企業が顧客の長期的な価値を理解し、効果的な顧客戦略を立てる上で非常に重要です。定期的にLTVを算出し、その推移を観察することで、顧客満足度の変化や事業の健全性を把握することができます。

LTV(ライフタイムバリュー)を算出するメリット

LTVを算出することには、様々な利点があります。まず、既存顧客の継続利用や購入拡大を促進するための戦略立案に役立ちます。競争が激化する市場において、顧客維持は新規獲得よりも効率的であり、LTV算出はその基盤となります。

また、LTVを重視することで、組織全体に顧客中心の思考が根付きます。短期的な売上だけでなく、長期的な顧客との関係構築に焦点を当てることで、より質の高い顧客サービスが実現します。

さらに、LTVは顧客満足度の指標としても機能します。定期的なLTV測定により、顧客満足度の変動を早期に察知し、迅速な対応が可能になります。これは顧客離反を防ぎ、ロイヤルティを高める上で重要です。

加えて、LTV算出は顧客セグメンテーションにも活用できます。高LTV顧客と低LTV顧客の特徴を分析することで、より効果的なマーケティング戦略の立案が可能になります。

最後に、LTVは投資判断の指標としても有用です。顧客獲得コストとLTVを比較することで、マーケティング投資の効率性を評価し、最適な資源配分を行うことができます。

これらのメリットにより、LTV算出は企業の持続的成長と収益性向上に大きく貢献します。

既存顧客の継続・拡大のための施策のため

LTVを算出することは、既存顧客の継続利用と利用拡大を促進するための施策を立案・実行する上で欠かせません。市場競争が激化し、新規顧客獲得が困難になっている現状では、既存顧客を大切にし、その価値を最大化することが重要です。LTVを正確に把握することで、顧客にとっての自社商品やサービスの価値を理解し、継続購入や他商品への購入拡大を促す効果的な戦略を立てることができます。また、LTVの数値を定期的に分析することで、施策の効果を測定し、必要に応じて改善を加えることも可能になります。このように、LTVの算出は顧客との長期的な関係構築と収益の最大化を目指す上で、極めて重要な指標となっています。

既存顧客を大事にする思想が生まれる

新規顧客獲得に注力しすぎると、ともすれば短期的な売上や一時的な利益にばかり目が向いてしまい、長期的な顧客との関係構築がおろそかになりがちです。しかし、LTVを算出し、その向上に取り組むことで、組織全体に既存顧客を大切にする意識が醸成されます。これにより、顧客とのコミュニケーションやサポートの質が向上し、より深い信頼関係を築くことができます。また、顧客一人ひとりの価値を数値で把握することで、個々の顧客に合わせたきめ細やかな対応が可能となり、結果として顧客満足度の向上につながります。このような顧客中心の思想は、持続可能なビジネスモデルの構築に不可欠であり、長期的な企業成長の基盤となるのです。

顧客満足度が下がったのを見極められる

LTVは、顧客満足度と密接に関係しています。当然、LTVの値が下がれば、顧客満足度も低下したと見るのが通常です。そのため、定期的にLTVを算出していれば、もし下がった場合に、顧客満足度が下がったことに気付くので、下がった要因を発見しやすくなります。問題が早期に発見できれば、対策を実施しやすくなります。すぐに顧客満足度を戻し、向上させることもできるでしょう。

また、LTVの推移を継続的に観察することで、顧客満足度の変化をより正確に把握することができます。例えば、特定の商品やサービスに関するLTVが急激に低下した場合、その商品やサービスに何らかの問題が生じている可能性が高いと考えられます。このような兆候を早期に察知することで、迅速な改善策を講じることが可能となり、顧客離れを防ぐことができます。

顧客ロイヤリティを向上させることができる

先にも触れましたが、LTVが高いほど、顧客ロイヤリティが高いといえます。LTVを算出すれば、顧客ロイヤリティの高さが分かるので、低い場合には向上させる施策を取りやすくなります。数値で表すことで、「Aの商品は、Bの商品よりもLTVが●円低いので、顧客ロイヤリティが低いといえる。Aの商品の顧客ロイヤリティを上げるにはどうすればいいか?」といったような考えに至りやすくなります。このように、LTVの分析を通じて顧客ロイヤリティの現状を把握し、効果的な改善策を立案することが可能となります。結果として、顧客との長期的な関係性構築や、ブランドへの愛着度向上につながり、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。

LTV(ライフタイムバリュー)を向上させるメリット

ここからは、LTVを向上させることによって得られるメリットについて詳しく解説していきます。LTVを高めることは、単に数字上の改善だけでなく、ビジネス全体に大きな影響を与える可能性があります。これまでに触れた内容も含まれますが、LTVを向上させることが自社のビジネスにどのような具体的なメリットをもたらすのか、しっかりと理解しておくことが重要です。LTVの向上は、短期的な利益だけでなく、長期的な事業の成長と安定性にも直結する重要な要素となります。以下では、主要なメリットについて詳細に説明していきます。

安定的な事業経営に繋がる

LTVを向上させることの最大のメリットは安定的な事業経営に繋がることです。既存顧客に価値を提供して良好な関係性を構築することで、既存顧客が自社の商品・サービスのファンとなってくれます。自社の商品・サービスのファンになってくれると、その商品・サービスに愛着が湧き、長期間による商品・サービスの購入が見込めるようになります。

前述した「1:5の法則」から考えて、もちろん新規顧客獲得のための施策を行っていくことも重要ですが、既存顧客の満足度向上から長期間による商品・サービスの購入を実施することで安定した売り上げを上げることができるようになります。これにより、事業の継続性が高まり、長期的な視点での経営戦略の立案が可能となります。また、安定的な収益基盤を確立することで、新規事業への投資や研究開発にも余裕を持って取り組むことができるようになります。

口コミによる新規顧客獲得が期待できる

LTVを向上させることにより、口コミによる新規顧客獲得が期待できるというメリットもあります。顧客が自社の商品・サービスのファンとなってくれると、顧客自身が自ら気に入った商品・サービスを友人や家族などの親しい人に口コミで紹介してくれたり、SNSで口コミ投稿をしてくれたり、広告塔のような役割を果たしてくれるようになります。

親しい人からの口コミはWebの広告などの宣伝方法より信頼されやすい傾向にあるので、口コミからの新規顧客増加が見込めるようになります。これは、人々が知人からの推薦を高く評価し、その意見を参考にする傾向が強いためです。また、口コミは無料で広がる可能性があるため、マーケティングコストの削減にもつながります。

さらに、満足度の高い顧客からの口コミは、その商品やサービスの質の高さを裏付ける証拠となり、ブランドイメージの向上にも貢献します。このように、LTVを高めることは、既存顧客の維持だけでなく、新規顧客の獲得にも大きな影響を与える可能性があります。

関連記事:口コミで広がるバイラルマーケティング!そのメリットや実施のポイントとは?

LTV(ライフタイムバリュー)を高める方法

では、いよいよ、LTVを高めるための方法をご紹介します。

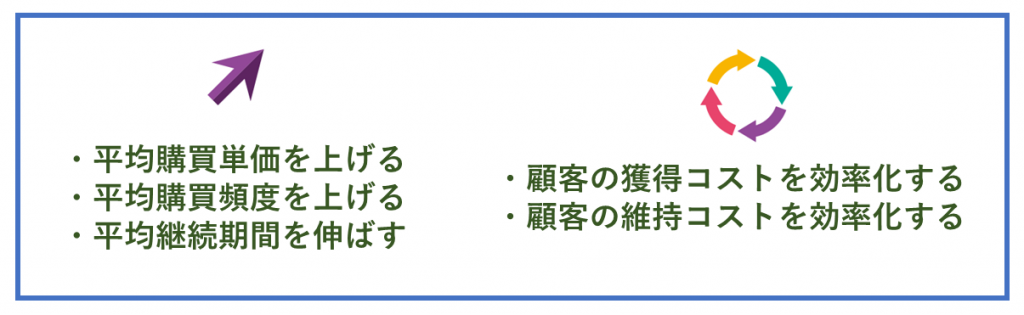

LTVを高めるためには、次のことを実施するのが一般的です。

・平均購買単価を上げる

・平均購買頻度を上げる

・平均継続期間を伸ばす

・原価を抑制する

・顧客の獲得コストを効率化する

・顧客の維持コストを効率化する

上3つの項目については、LTVの算出式である「LTV=平均購買単価×平均購買頻度×平均継続期間」を思い出してください。これを見れば一目瞭然です。それぞれの値を上げれば、掛け算なのでLTVの値が上がります。

また、他のコストについても効率化しなければなりません。例えば、顧客の獲得効率が悪く、コストがかかりすぎるといった場合、いくらLTVが高くても利益は望めません。それは維持コストについても同様です。

では、それぞれの具体的な方法をご説明します。

平均購買単価を上げる

商品・サービスの購入単価を高めることで必然的にLTVの数値が向上します。単純に商品・サービスの値上げをするということです。しかし、顧客目線を考えず極端に値上げを実施してしまうと顧客離れを引き起こす原因にもなります。特に顧客が安価であることを求めて自社の商品・サービスを購入してくれていたとしたら、多くの顧客は競合他社に流れてしまう可能性があります。簡単に商品・サービスの値上げを行うだけでなく、顧客目線に立って「値上げをしても納得してもらえるか」という観点から判断しましょう。

また、購買単価を上げるための一般的な方法は、同じ商品を数多く買ってもらったり、より金額の高い商品や複数の商品を購入してもらったりする施策を行うことです。より金額の高い商品を買ってもらうことを「アップセル」、関連商品なども合わせて買ってもらうことを「クロスセル」と呼びます。同じ商品の購入数を増やしてもらったり、よりランクアップした商品を買ってもらったり、複数の商品を買ってもらったりすれば、1回当たりの購買単価は自ずと上がります。そうすれば、LTVも必然的に上がります。

平均購買単価を上げる手法としては、後ほどご説明するカスタマーサクセスを意識して、手厚いフォローをすることが一つ挙げられます。また、ネットショップであれば、Webサイト上でおすすめ商品や関連商品を掲示することで、クロスセルにつながりやすくなるでしょう。

関連記事:アップセルとクロスセルの違いは?戦略として取り組む際のポイントと事例

平均購買頻度を上げる

買ってもらう頻度を増やすには、まず平均購買単価とは異なるという点を理解する必要があります。頻度を上げるというのは、追加で買ってもらうこととは異なります。頻度というのは、「繰り返し同じものを買いたい」という欲求に基づくものです。これには、マーケティングや販促だけの問題ではなく、商品そのもののクオリティにも関わってくることです。いくら追加で多く購入してもらっても、商品が使えないものだったらどうでしょうか。もうその商品は買ってもらえなくなるでしょう。ここが継続してもらう重要なポイントとなります。

もちろん、顧客に対するフォローがポイントとなります。例えば、「そろそろ定期購入の時期がまいりますが、いかがでしょうか?」など、良きタイミングで顧客に強制にならないよう、注意しながら定期購入を促すという形が理想的といわれています。他社への乗り換えの検討の時間を与えないためにも、良きタイミングを見計らって計画的に案内をメールなどで送付するなどの方法が考えられます。

ダイレクトメールや公式LINEなどのメッセージで定期的に情報発信を実施し、顧客との関係性を保ちましょう。

利用していただいた自社の商品・サービスのことについて情報発信も良いですが、商品・サービスのアップグレードや顧客にとって有益な情報も発信していくと良いでしょう。顧客にとって新しい可能性を提案できれば、購入のきっかけになるかもしれません。

関連記事:メルマガとは?配信の目的やメリット、開封率が上がる作り方

平均継続期間を伸ばす

できるだけ長く買ってもらうこと、離脱させないことが平均継続期間を伸ばすポイントとなります。これも、これまでご説明してきた内容に深く関わることですが「顧客ロイヤリティ」が重要となります。顧客にいかに自社や商品を信頼し、支持してくれるかというところが重要になってきます。そのため、顧客とのコミュニケーションの際に親身になって対応する、カスタマーサポートを手厚くするなどの直接的なかかわりはもちろんのこと、企業として信頼を寄せられるような活動も重要になってきます。

顧客に商品を買ってもらったり、サービスを契約してもらったりしたら、顧客がそれを用いて何かの成功を創出するまで、手厚くサポートするカスタマーサクセスを意識した施策が有効です。「売ったら終わり」ではなく、顧客が目的を達成できるように支援することで、この商品やサービスを使い続けてもらうことができるでしょう。これはBtoB商材の場合には特に有効といえます。

定期的に顧客の求める情報発信をしたり、その商品・サービスを使いこなすためのHow toの情報をお伝えしたり、顧客が「自分には必要なサービスだ」と感じるための施策を実施していきましょう。サブスクリプションのサービスであればそういった情報発信によって解約率を下げることができるというメリットもあります。

原価を抑制する

単純ですが、原価を抑えることも重要になります。いくら販売価格が高く売れても、原価が高ければ得られる利益は少なくなります。今より安く仕入れる方法が無いかなど、原価を抑える材料や仕入れ方法を探ってみましょう。この「原価を抑制する」というのは自社の努力次第ですし、まず手始めに実施できる部分でもあります。ただ、原価を抑制するあまり、自社の商品・サービスのクオリティが落ちてしまっては元も子もありません。お客様が満足するクオリティを保ちながら試行錯誤を行っていきましょう。

顧客の獲得コストを効率化する

顧客を獲得するためのコスト、例えば広告費を効率化します。ただコストを下げるという意味ではなく、効率的に実施し、最適化するという意味です。LTVを算出し、LTVの高さに応じて広告費用のかけ方を変えるなどして調整していきます。明らかに効果の薄い広告があれば、それをやめる、LTVの高い商品に広告費をより多くかけるといったことが考えられます。

顧客の維持コストを効率化する

顧客を維持するためのサポートなどのコストも、効率化することがポイントです。手厚いアフターフォローで顧客ロイヤリティを高めることは、LTV向上のために欠かせませんが、それもLTVに応じて予算をうまく配分していく必要があります。

LTV最大化のポイントは全部を同時に意識すること

上記でご説明した通り、LTVを高め、最大化していくためには、どれか一つを行うのではなく、相互に関わり合う、平均購買単価、平均購買頻度、平均継続期間を同時に伸ばし、それとともに、顧客の獲得コストと維持コストを効率化することが重要です。つまり、全部を同時に意識しながらアクションを起こすことが、最大化のポイントといえます。

もちろん、それぞれの項目においては異なるアクションが必要なこともあります。また顧客ロイヤリティの向上はすべてに関わることです。そうしたさまざまな施策を実施していくことがLTV向上達成の秘訣といえます。

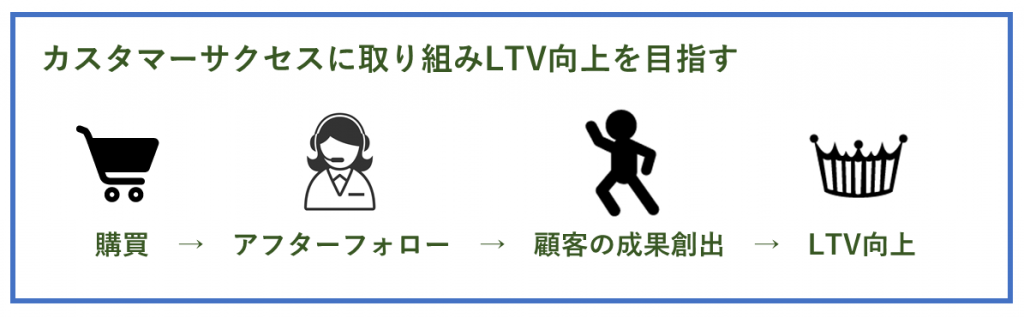

LTV(ライフタイムバリュー)とカスタマーサクセス

ところで、ここまでのお話で出てきた「カスタマーサクセス」という言葉について、ここで詳しく解説していきます。

カスタマーサクセスとは、直訳すれば「顧客の成功」となります。成功というのは、顧客がその商品やサービスを購入した後で、その商品やサービスを用いて、顧客の思い描いていた目的を達成することを意味します。販売側は、ある意味「売れたら成功」と考えてしまいがちですが、顧客は「買ったら成功」ではありません。買うからには何らかの目的があるため、その目的が達成されてはじめて成功なのです。

例えば、1か月分の健康食品を買ったとすれば、それを毎日1粒ずつ継続して飲み続けることで、何らかの健康効果を得ることが目的のはずです。そのためには、「毎日飲み続ける」「健康を実現する」といった成果が必要になります。

BtoBの事例で言えば、顧客がお問い合わせ対応用のチャットボットのサービスを契約したとします。顧客はそのチャットボットサービスを契約して導入したら終わりではありません。それを使って、実際にお問い合わせ対応を実現し、そのチャットボットをお問い合わせ対応ツールとして成立させなければなりません。

売る側、サービス提供側は、カスタマーサクセスを考えて顧客とかかわることで、LTVの向上につながるといわれています。

先述の通り、購入後に成果を創出するために伴走すれば、その商品やサービスを途中で使わなくなってしまうリスクが減るでしょう。また、手厚いフォローをすれば、顧客が何らかの成果を出すことにつながり、顧客から信頼を寄せてもらえるはずです。

その結果、顧客から「またこのような成果を生み出したい。この商品だけでなく他の商品も試してみたい」と思ってもらえたり、「今回、このサービスで成果を出せたのは、この企業のサポートがあったからだ。この企業は信頼できるな」と評価してもらえたりします。

このように、LTVの向上のためには、カスタマーサクセスを意識して、顧客と販売後も密にコミュニケーションを取っていくことが重要となります。長期的な関係を意識することがポイントです。

そのためには、戦略的に顧客の成功を創出するためのアイデアや手法を考案し続けていくことも重要です。

LTV(ライフタイムバリュー)とCRM(顧客関係管理)

LTVは、CRM(顧客関係管理)とも、深く関係しています。そのため、CRMと共にLTV向上施策を実施していくことでより良い成果が生まれます。

CRM(顧客関係管理)とは、顧客満足度を重視して顧客との関係を良好にするための関係構築に重点を置く手法のことです。多くの場合、顧客第一主義といったことになるでしょう。その際、顧客とのコミュニケーションのログを取得し、それを集積するツールなどが活用されていることから、近年、よく耳にすると思われます。

このCRM(顧客関係管理)は、LTV向上にも密接に関係しています。

なぜなら、平均購買単価、平均購買頻度、平均継続期間いずれも向上するためには、顧客との良好な関係を構築することが欠かせないためです。顧客の行動特性を理解しない限り、顧客にアプローチすることもむずかしいものです。

そのため、CRMをうまく活用して、LTVの最大化を実施することも多くの企業で実施されています。

CRMのツールで蓄積した情報をもとに、LTV算出、戦略立案などを行うことができます。同時に、CRMの成果をはかる指標の一つにもLTVはなり得るでしょう。

CRMとLTVを互いに意識活用しながら進めていくことが重要です。

LTV(ライフタイムバリュー)を伸ばした事例

では、最後に、LTV(ライフタイムバリュー)を伸ばした事例をもとに、具体的にどのようにLTV最大化の取り組みを実施していくことができるのかをみていきましょう。

通販専門の化粧品メーカーがオフラインイベント実施でLTV向上

通販コスメメーカーは、あえてオフラインで顧客と交流する機会を設けることで、顧客との関係強化に取り組んでいます。これは、通販専門だからこその施策といえます。自社ブランドのファンを1,000人ほど集めてオフラインイベントを年に複数回実施することで、ファンとブランドとの結びつきの強化や、ファン同士の交流を通じて、このブランドの信頼性やエンゲージメント強化につながっています。こうした取り組みにより、LTV向上も達成しました。

関連記事:秀吉・家康を警戒させた千利休と古田織部のファンマーケティング【歴史の偉人に学ぶマーケティング 連載第3回】

カスタマーサクセス専門部署でLTV向上に集中

あるIT企業は、クラウドサービスを提供していますが、カスタマーサクセスを顧客に提供するために、専門部署を立ち上げています。このカスタマーサクセス部は、サービスの解約阻止と共に、アップセルも同時に働きかけるという戦略的な計画をもとに活動しています。カスタマーサクセスをサポートすると共に、顧客ロイヤリティの向上及び、LTVの最大化を実現しています。

これらの事例を参考に、今回ご紹介したLTVの特徴や施策のポイントを押さえて、ぜひLTV向上を目指してください。

まとめ

◆LTV(Life Time Value/ライフタイムバリュー)とは「顧客生涯価値」のこと。顧客が企業のサービスを利用する際に、生涯に渡って利用する合計額を算出した数字。

◆LTVの基本的な計算式は「LTV=平均購買単価×平均購買頻度×平均継続期間」となる。

◆LTVを高めるためには、「平均購買単価」「平均購買頻度」「平均継続期間」を高めることと同時に、「顧客の獲得コスト」「顧客の維持コスト」を効率化することが重要。