業務効率化に適した手法が「PDCAサイクル」です。ただ、PDCAサイクルは古いと言われたり、うまく現場で活かせなかったりすることもあります。そこで、新しい手法との比較やPDCAサイクルを実践する上で注意すべき点と改善策、さらに実際の企業の事例をご紹介します。

目次

PDCAサイクルとは

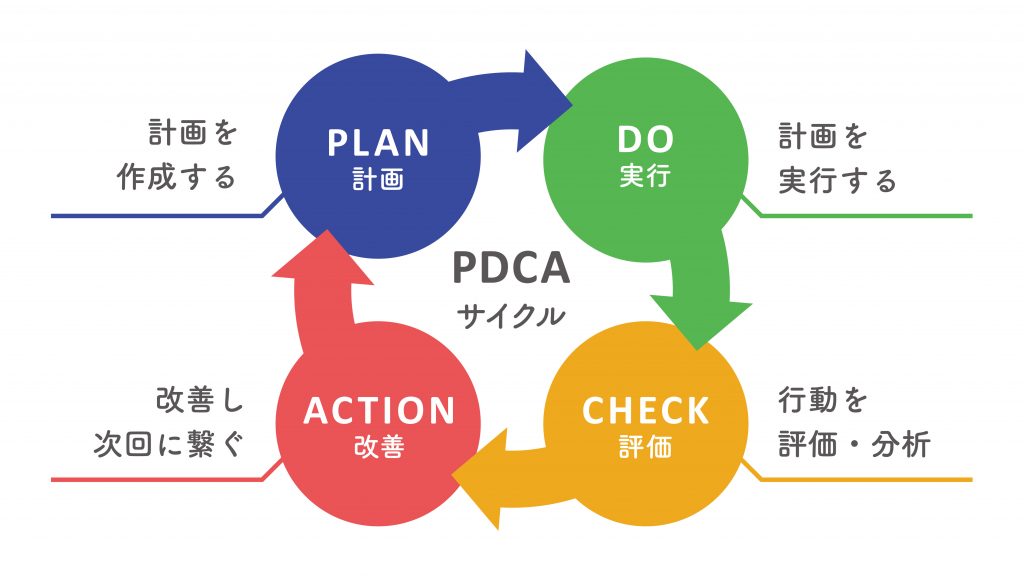

PDCAサイクルは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字をとったもので、4つの段階を循環させ、目標を達成するために業務効率化を図って改善していく方法を指します。

実際にPDCAサイクルは多くの企業で実践されており、マーケティングのみならず様々な業務で活用されています。

PDCAサイクルを効果的に実施することで、企業は継続的な改善プロセスを確立し、業務の質と効率を向上させることができます。また、この手法は柔軟性があり、様々な規模の組織や異なる業種にも適用可能です。

ただし、PDCAサイクルは古いと言われたり、うまく現場で活かせなかったりすることもあります。そのため、新しい手法との比較やPDCAサイクルを実践する上で注意すべき点と改善策、さらに実際の企業の事例を理解することが重要です。

Plan(計画)

目標の設定と、達成するための行動計画を立てるフェーズです。PDCAサイクルの最初のステップとして重要な役割を果たします。この段階では、具体的な数値目標や期限を設定し、それを達成するための詳細な行動計画を策定します。計画立案時には、現状分析や過去のデータを参考にし、実現可能性の高い目標を設定することが大切です。

実行例

営業:既存顧客へのアプローチを強化するため、他部署との連携を図る

飲食:顧客獲得に向けた新メニュー、コースを考える

Webマーケティング:検索キーワードを決定する

PDCAサイクルを効果的に回すためには、Plan段階で明確かつ測定可能な目標を設定することが重要です。また、目標達成に必要なリソースや潜在的なリスクについても考慮し、計画に反映させることが望ましいでしょう。

Do(実行)

立てた計画を、計画通りに実施するフェーズです。PDCAサイクルの中で最も重要な段階であり、実際のアクションを起こす部分です。ここでは、計画段階で設定した目標達成のための具体的な行動を実行します。PDCAサイクルの効果を最大化するためには、この実行段階で計画を忠実に遂行することが不可欠です。

実行例

営業:他部署で収集したデータをもとに新たなアプローチをする

飲食:計画したメニューを作り、提供する

Webマーケティング:サイトを最適化する

この段階では、計画に基づいて行動することが重要ですが、同時に柔軟性も必要です。予期せぬ状況が発生した場合、その場で適切な判断を下し、必要に応じて計画を微調整することも考慮に入れましょう。

Check(評価)

計画の実行後、実績を集計して結果を分析するフェーズです。PDCAサイクルにおいて、このCheckフェーズは非常に重要です。ここでは、設定した目標に対してどの程度達成できたかを評価し、次のActionフェーズにつなげる重要な情報を収集します。

実行例

営業:問い合わせ件数、販売数、申し込み件数などの検証をする

飲食:メニューの売れ行き、注文が伸びた時間帯や客層などあらゆる情報の分析する

Webマーケティング:検索順位、アクセス数、CV率などの検証をする

PDCAサイクルを効果的に回すためには、このCheckフェーズで得られたデータを正確に分析し、次のアクションに活かすことが重要です。例えば、目標達成度や顧客満足度などの指標を用いて、計画の効果を多角的に評価することができます。また、予想外の結果や新たな課題が見つかった場合は、それらも含めて次のサイクルに反映させることで、継続的な改善につながります。

Action(改善)

分析したデータをもとに改善し、再び計画を立てる段階につなげるフェーズです。PDCAサイクルにおける「Action」は、前段階の「Check」で得られた結果を踏まえて、次のサイクルに向けた改善策を講じる重要な過程です。この段階で、目標達成に向けた新たな施策や、既存の手法の修正を行います。

実行例

営業:アプローチに足りないデータをピックアップし、より効果的な顧客対応方法を検討

飲食:売れ行きの伸びたメニューを通常メニューに入れる他、客層に合わせた新メニューの開発を計画

Webマーケティング:評価をもとに改善策を立案し、次のPDCAサイクルでの具体的な実行計画を策定

PDCAサイクルの「Action」段階では、単に問題点を指摘するだけでなく、具体的な改善案を提示することが重要です。また、成功した施策はさらに強化し、失敗した施策は原因を分析して次回に活かすという姿勢が、継続的な業務改善につながります。

PDCAサイクルが“古い”と言われる背景

PDCAサイクルは、長年多くの企業で業務効率化や改善のための手法として活用されてきました。しかし、近年では「PDCAサイクルは古い」という声も聞かれるようになっています。この背景には、ビジネス環境の急速な変化や新たな経営手法の登場があります。

PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のステップを繰り返すことで、継続的な改善を図る手法です。しかし、現代のビジネス環境では、市場の変化が速く、顧客のニーズも多様化しているため、PDCAサイクルのように計画を立ててから実行するというアプローチでは、変化に対応しきれないケースが増えています。

また、新たな経営手法やフレームワークの登場も、PDCAサイクルが「古い」と言われる要因の一つです。例えば、アジャイル開発やリーンスタートアップなどの手法は、より柔軟で迅速な対応を可能にします。これらの手法は、PDCAサイクルよりも短いサイクルで改善を繰り返すことができるため、変化の激しい環境に適していると考えられています。

さらに、PDCAサイクルは既存のプロセスや製品の改善には効果的ですが、イノベーションや新規事業の創出には適していないという指摘もあります。PDCAサイクルは、既存の枠組みの中で改善を行うため、大きな変革や新しい発想を生み出すには限界があるとされています。

しかしながら、PDCAサイクルが完全に時代遅れになったわけではありません。多くの企業では、PDCAサイクルを基本としつつ、新しい手法を組み合わせたり、自社の状況に合わせてアレンジしたりすることで、効果的に活用しています。PDCAサイクルの基本的な考え方は、今でも多くの場面で有効であり、適切に運用することで、継続的な改善につながる可能性があります。

類似する新たな手法

| OODA | Observe(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Action(行動)の頭文字をとったもの。目標達成に向けてまず顧客や市場を観察して状況を判断し、どうするべきか計画を立て、実行する手法。PDCAよりも迅速な意思決定と行動が可能 |

| STPD | See(事実を見る)・Think(考える)・Plan(計画)・Do(実行)の頭文字をとったもの。事実をとらえてからどうすれば良いかを考え、計画、実行する手法。一つの事実から考察して計画を立てるため、計画を立てやすくサイクルが速いのが特徴。PDCAサイクルよりも現状分析に重点を置いている |

| DCAP | Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)・Plan(計画)の頭文字をとったもの。PDCAと順番は違うが内容は同じ手法。新たな事業や未知の領域の業務などで用いられ、まず行動が求められる。PDCAサイクルよりも実行を重視している |

PDCAと新たな手法では、順番やサイクルを実現するスピード、再現性などが異なります。DCAPはPDCAとよく似ていますが、順番が異なります。PDCAは計画が先ですが、DCAPは実行が先です。つまり、考えるよりもまず行動してから振り返り、改善策を立てるという流れです。

これらの新しい手法は、PDCAサイクルの基本的な考え方を踏襲しつつ、より迅速な対応や柔軟な判断を可能にする特徴を持っています。例えば、OODAは状況の変化に即座に対応することができ、STPDは現状分析に重点を置くことで、より的確な計画立案が可能になります。

どの手法にも向き不向きがあるため、優劣や新旧でとらえるのではなく、それぞれの特徴を理解し、自社に合った手法を取り入れましょう。PDCAサイクルを基本としつつ、必要に応じて新しい手法を組み合わせることで、より効果的な業務改善や目標達成が可能になるでしょう。

関連記事:VUCA時代とは?ビジネスで広がる共創の概念。なぜ必要とされているのか?

PDCAサイクルのメリット

PDCAサイクルを導入することで、企業には多くのメリットがもたらされます。主な利点として、目標・実行項目が明確になり効率的であること、改善項目が明瞭になること、そして過程の検証・改善の習慣化が挙げられます。これらのメリットにより、業務プロセスの継続的な改善が可能となり、組織全体の生産性向上につながります。

PDCAサイクルを実践することで、企業は明確な目標設定と実行計画を立てることができます。これにより、各部門や従業員が何をすべきかを理解し、効率的に業務を遂行できるようになります。また、PDCAサイクルを通じて、改善が必要な項目や課題が明確になるため、的確な対策を講じることが可能になります。

さらに、PDCAサイクルを繰り返し実践することで、組織全体に検証と改善の文化が根付きます。これにより、常に業務プロセスを見直し、最適化を図る習慣が形成されます。結果として、企業の競争力強化やイノベーションの促進にもつながる可能性があります。

PDCAサイクルのメリットを最大限に活かすためには、組織全体で取り組むことが重要です。経営層から現場の従業員まで、全員がPDCAサイクルの重要性を理解し、積極的に実践することで、より大きな成果を得ることができるでしょう。

目標・実行項目が明確になり効率的

PDCAサイクルはあらかじめゴールを設定して取り組む方法のため、目標ややるべきことが明確になり効率的です。目標を設定することで、何をすべきかがおのずとわかるため、闇雲に作業をする必要がありません。PDCAサイクルを導入することで、業務の優先順位が明確になり、限られた時間とリソースを最大限に活用できます。また、PDCAサイクルの各段階で具体的な実行項目を設定することで、チーム全体の方向性が統一され、効率的な業務遂行が可能になります。さらに、PDCAサイクルを回すことで、目標達成に向けた進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を行うことができるため、長期的な視点での業務効率化にもつながります。

改善項目が明瞭

PDCAサイクルを導入することで、改善すべき項目が明確になるというメリットがあります。このサイクルを実践すると、どのような行動が結果につながったのかが可視化され、次に取り組むべき業務や改善点が浮き彫りになります。PDCAサイクルを1回転させると、次のサイクルで重点的に取り組むべき課題が自然と明らかになり、継続的な改善・改良が促進されます。

例えば、マーケティング施策においてPDCAサイクルを適用すると、どの施策が効果的だったか、どの部分に改善の余地があるかが明確になります。これにより、次回のキャンペーンや広告展開において、より効果的な戦略を立てることが可能になります。

また、PDCAサイクルを通じて得られた insights(洞察)は、組織全体で共有することで、部門を超えた改善活動にも活用できます。このように、PDCAサイクルは単なる業務改善ツールではなく、組織全体の成長と進化を促進する重要な手法と言えるでしょう。

課題の検証・改善の習慣化

PDCAサイクルを継続的に実施することで、課題の検証と改善が組織の習慣として定着します。このプロセスを通じて、何が良かったのか、何が悪かったのかを逐一振り返り、見直して改善するように取り組むと、ミスそのものの減少につながります。PDCAサイクルを続けると検証や改善が習慣化するため、時間をとって計画を立てなくても「何をすべきか」を軸に行動できるようになります。

さらに、PDCAサイクルを効果的に回すことで、組織全体の業務効率が向上し、生産性の向上にもつながります。例えば、マーケティング戦略の立案や実行においても、PDCAサイクルを活用することで、より効果的なアプローチを見出すことができます。このように、PDCAサイクルは単なる業務改善のツールではなく、組織の成長と進化を促進する重要な手法となります。

PDCAサイクルのよくある失敗例と改善策

・導入に伴う反発が発生する

・業務量が増加してしまう

・各項目・各ゴールの設定が不明瞭になる

・想定外の事態への対応が難しい

・新たなイノベーションが生まれにくい

PDCAサイクルに取り組んでいるにもかかわらず、業務効率化につながらなかったり、自社に合っていないように感じたりする企業もあります。PDCAサイクルを効果的に実施するためには、よくある失敗例を理解し、具体的な改善策を把握することが重要です。

PDCAサイクルの導入初期段階では、新しい手法への抵抗感や業務量の増加、目標設定の曖昧さなどの課題が生じやすくなります。これらの問題を克服するためには、従業員との丁寧なコミュニケーションや、詳細な計画立案、明確な期限設定などが求められます。

また、PDCAサイクルの特性上、想定外の事態への対応が難しくなる場合があります。この課題に対しては、柔軟な対応力を養うとともに、発生した問題を次のサイクルに活かす姿勢が大切です。さらに、新たなイノベーションが生まれにくいという課題に対しては、改善策を講じる際に積極的に新しいアイデアを取り入れるなど、創造性を失わない工夫が必要となります。

これらの失敗例と改善策を意識しながら、自社の状況に合わせてPDCAサイクルをカスタマイズすることで、より効果的な業務改善や目標達成につなげることができるでしょう。

導入に伴う反発が発生する

PDCAサイクルという新しい手法を導入する際、現場の従業員からは反発が発生する場合があります。人は環境が変わったり、新たなチャレンジをしたりするときなど、「わからないこと」に不安を抱きやすいため、PDCAサイクル導入によって何を叶えたいのかを明確にし、連携しましょう。PDCAサイクルの導入は、組織全体の業務プロセスに大きな変化をもたらすため、従業員の理解と協力が不可欠です。

改善策

・従業員の不安を取り除くよう計画はオープンにする

・従業員へのメリットを提示する

・PDCAサイクルの各段階で従業員の意見を積極的に取り入れる

・導入初期は小規模なプロジェクトからPDCAサイクルを始める

PDCAサイクルの導入を成功させるためには、従業員との丁寧なコミュニケーションが重要です。PDCAサイクルがもたらす具体的な利点を説明し、従業員一人ひとりがこの新しい手法にどのように関わるのかを明確にすることで、反発を最小限に抑えることができます。また、PDCAサイクルの導入過程自体にもPDCAの考え方を適用し、継続的に改善を図ることで、組織全体への浸透を促進することができるでしょう。

業務量が増加してしまう

PDCAサイクル導入により、業務量が増えることを懸念する声もあります。従業員の負担にならないように、必ず計画通りに実行することが重要です。詳細な計画を立てるとともに、業務量の可視化に努め、タスクの適切な割り振りを心がけましょう。PDCAサイクルを効率的に回すことで、長期的には業務の無駄を省き、生産性向上につながります。

改善策

・計画を詳細に立て、やるべき業務を可視化する

・タスクが偏らないよう割り振る

・PDCAの各段階で効率化できる部分を見直す

・デジタルツールを活用し、PDCAサイクルの管理を効率化する

PDCAサイクルを導入する際は、既存の業務フローを見直し、必要に応じて業務の優先順位を再設定することも重要です。これにより、PDCAサイクルを無理なく組み込みつつ、全体の業務効率を向上させることができます。

各項目・各ゴールの設定が不明瞭になる

PDCAサイクルは最初に計画を立てますが、具体的にいつゴールするのかがわからないとモチベーションも下がってしまいます。計画を立てる際には期限を設定し、いつまでに何をすべきか決め、不明瞭な点をなくしましょう。PDCAサイクルの成功には、明確な目標設定と具体的な実行計画が不可欠です。

改善策

・ゴール期限を設ける

・工程ごとにも期限を決める

・KPI(重要業績評価指標)を設定し、進捗を可視化する

・定期的なレビューミーティングを実施し、PDCAの各段階を確認する

これらの改善策を実践することで、PDCAサイクルの各項目とゴールがより明確になり、効果的な業務改善につながります。

想定外の事態への対応が難しい

PDCAサイクルは最初に計画を立てるため、想定外の事態への対応が難しいのはネックです。その都度メモや記録をとり、改善策の一つとして次のサイクルにつなげましょう。サイクルを継続していくと従業員の経験値も増え、計画通りに進められることが増えたり、想定外の事態や失敗も減っていったりするでしょう。また、PDCAサイクルの実行中に発生した想定外の事態に対しては、迅速な対応が求められます。このような場合、一時的にPDCAの流れを中断し、緊急対応策を講じることも検討しましょう。

改善策

・万が一の事態になった際は必ず記録をとる

・必ず振り返りをする

・次の改善策につなげる

・PDCAサイクルの各段階で柔軟性を持たせる

・想定外の事態に対する緊急対応策を事前に準備しておく

新たなイノベーションが生まれにくい

PDCAサイクルは品質改善や業務内容の改善に適した手法ですが、新たなイノベーションを生み出すことには向いていないと言われています。PDCAは計画に基づいて実行するため、想定外のアイデアや突発的な発想を取り入れにくい構造になっています。しかし、PDCAサイクルを柔軟に運用することで、イノベーションの芽を育てることも可能です。

例えば、Actionフェーズで新たな発想を積極的に取り入れたり、小さなPDCAサイクルを素早く回して新しいアイデアを試したりすることができます。また、PDCAサイクルとは別に、イノベーションを生み出すための時間や場を設けることも効果的です。

PDCAサイクルを効果的に活用しつつ、イノベーションを促進するためには、以下のような工夫が考えられます。

改善策

・改善策を検討する際に、従来の枠にとらわれない発想を奨励する

・小規模なパイロットプロジェクトを実施し、新しいアイデアを試す

・定期的にブレインストーミングセッションを開催し、自由な発想を促す

・外部の知見や異業種との交流を積極的に取り入れる

PDCAサイクルの利点を活かしながら、イノベーションを促進する文化を育てることで、業務改善と新規創造のバランスを取ることができるでしょう。

関連記事:PDCAサイクルを効果的に回すマーケティングの重要ポイントとは?

PDCAサイクルの成功例

PDCAサイクルを効果的に活用し、事業成功につなげている企業は数多く存在します。ここでは、PDCAサイクルを導入して顕著な成果を上げた企業の事例を紹介します。これらの企業は、PDCAサイクルを単に導入するだけでなく、自社の特性や目標に合わせて柔軟にアレンジしている点が特徴的です。

例えば、ある企業では複数のPDCAサイクルを並行して回すことで、短期的な目標と長期的な目標を同時に達成する取り組みを行っています。また別の企業では、PDCAサイクルに他の手法を組み合わせることで、より効果的な業務改善を実現しています。

PDCAサイクルの導入に成功した企業に共通しているのは、従業員全体への浸透を図り、継続的な改善を行っている点です。特に、現場レベルでPDCAサイクルを実践し、小さな改善を積み重ねることで、大きな成果につなげています。

これらの成功事例から、PDCAサイクルは柔軟性を持って運用することが重要であり、自社の文化や業務特性に合わせてカスタマイズすることで、より効果的に機能することがわかります。PDCAサイクルを導入する際は、他社の成功例を参考にしつつ、自社に最適な形でアレンジすることが成功への近道と言えるでしょう。

良品計画

無印良品を展開する「良品計画」では、PDCAサイクルを根付かせることに取り組んでいました。PDCAを定着させることで、数ある店舗の誰が店長になってもベストな売場作りができるようにしたと言います。これは、PDCAサイクルの「Plan(計画)」と「Do(実行)」の段階で、統一された方針と手順を確立することで可能になりました。

また、良品計画では、場合によってはPlan(計画)ではなく、Do(実行)からスタートするDCAPの形をとることもあったと言います。PCDAは柔軟性に欠けるというデメリットがあるものの、Do(実行)を重視した独特のやり方で、基本的には自由にしてもらっていたそうです。これは、PDCAサイクルの「Check(評価)」と「Action(改善)」の段階で、現場の声を積極的に取り入れる姿勢があったからこそ可能になった方法です。

週1回の委員会で改善策を出し、PDCAサイクルを定着させていきました。この定期的な委員会は、PDCAサイクルの「Check(評価)」と「Action(改善)」を組織的に行う場として機能し、継続的な業務改善を可能にしました。このように、良品計画は柔軟なPDCAサイクルの運用と、組織的な取り組みによって、効果的な業務改善を実現したのです。

ソフトバンク

ソフトバンクが取り組んだPDCAは、複数のサイクルを並行して進めることが大きな特徴です。少し期限を先に設定した大きな目標と、短期間の期限を設定した小さな目標を立て、毎日検証をするという方法です。この手法により、PDCAサイクルを効率的に回し、業務改善のスピードを上げることに成功しています。

また、新たなイノベーションが生まれにくいというデメリットのあるPDCAですが、ソフトバンクでは、思いついたアイデアを可能な限り計画に含めて実行することも大きな特徴と言えます。これにより、PDCAサイクルの柔軟性を高め、創造的な解決策を生み出す土壌を作っています。

複数のサイクルを並行し、小さな目標を立てて大きな目標達成につなげるため、短期間で多くのPDCAサイクルを回す「超高速PDCA」と呼ばれています。この「超高速PDCA」により、ソフトバンクは迅速な意思決定と行動を可能にし、激しく変化する通信業界で競争力を維持しています。

トヨタ自動車

トヨタ自動車では、PDCAとOODAを掛け合わせた「トヨタ式5W1H」と呼ばれる手法を取り入れており、PDCAサイクルが多くの企業で取り入れられるきっかけを作ったとも言えます。

「なぜこうなったのか」を深く考えるのが特徴で、5回のなぜ(Why)を繰り返してから、やるべきこと(How)を考える方法です。徹底して「ムダ」を排除しようとしてきたトヨタらしい発想といえます。この手法は、PDCAサイクルの「Check(評価)」と「Action(改善)」のプロセスをより深化させたものと考えられます。

トヨタ自動車のPDCAサイクルへの取り組みは、生産性向上と品質管理の両面で大きな成果を上げています。例えば、生産ラインでの不具合発見時には、即座にPDCAサイクルを回し、原因究明から改善策の実施まで迅速に行うことで、生産効率の向上と品質の維持を両立しています。このように、PDCAサイクルを柔軟に活用し、自社の業務プロセスに最適化することで、継続的な改善と競争力の強化を実現しているのです。

まとめ:PDCAサイクルは自社に合わせたアレンジを

PDCAサイクルは、多くの企業が実践し成功を収めてきた業務効率化の手法です。目標を明確にし、再現性の高いプロセスを提供することで、誰もが活用できる優れたツールとなっています。近年では「古い」という批判もありますが、PDCAサイクルの本質的な価値は失われていません。

特に、計画(Plan)と実行(Do)後の評価(Check)と改善(Action)の段階で、新たなアイデアや革新的な解決策が生まれる可能性があります。このため、PDCAサイクルは単なる業務改善だけでなく、イノベーションの源泉にもなり得るのです。

PDCAサイクルを効果的に活用するためには、まず自社の業務プロセスに合わせて導入し、定着させることが重要です。その後、継続的な見直しと改善を繰り返すことで、より洗練されたサイクルへと進化させていくことができます。

また、PDCAサイクルの柔軟な運用も考慮に入れるべきでしょう。例えば、状況に応じてDCAP(実行・評価・改善・計画)の順序で進めたり、OODAループ(観察・方向づけ・決定・行動)と組み合わせたりするなど、自社の特性や直面する課題に合わせてカスタマイズすることも有効です。

結論として、PDCAサイクルは依然として有用な手法であり、自社の業務や文化に適合するようにアレンジすることで、より大きな成果を生み出すことができるでしょう。PDCAサイクルを通じて、継続的な改善と革新を追求し、組織の成長と競争力の向上を図ることが重要です。