メールマガジンや企業のブログ、SNSなどにおいて、ユーザーからの見た目をよくする「短縮URL」は、Webマーケティングを実施する際に活用するシーンも多いでしょう。

また、短縮URLとは何か、知識をつけたいという人や、注意点を知りたいという人、実務に役立つ短縮URLサービスを知りたいという人もいるかもしれません。

そこで今回は、短縮URLの概要やメリット、注意点、短縮URL発行サービスなど、短縮URLにまつわる実務で役立つ内容をご紹介します。

人事・経営層のキーパーソンへのリーチが課題ですか?

BtoBリード獲得・マーケティングならProFutureにお任せ!

目次

短縮URLとは

短縮URLとは、URLの文字列を短縮したURLのことです。URLに加工を施し、文字列を圧縮して短くします。

日常的に実務でインターネットを利用していると、非常に長いURLを扱うことはありませんか?

例えば、誰かに自社の所在地の最寄り駅を伝えるために、最寄り駅のGoogleマップのURLを用いるとします。東京都千代田区にある永田町駅を検索し、Googleマップで表示すると、次のようなURLとなります。

<東京都 千代田区 永田町駅Googleマップ正規URL>

https://www.google.com/maps/place/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E7%94%BA%E9%A7%85/@35.6786011,139.7402861,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8e5bf1f2cc9035bf?sa=X&ved=2ahUKEwiZoZfVzOLzAhXaPXAKHZLbBWkQ_BJ6BAhMEAU

これはクリックすると、永田町駅のGoogleマップページが開かれるので、このURLをそのままメール本文に記載して、「ここが永田町駅です」と伝えることは間違いではありません。しかし、メール本文にこのような長いURLを記載すると、本文がごちゃごちゃして、見づらく、スッキリしません。

このようなときに便利なのが、短縮URLです。例えば、Bitlyというサービスを利用して、上記の長いURLを短縮してみると、次のようになります。

<東京都 千代田区 永田町駅Googleマップ短縮URL>

https://bit.ly/3vHcrFC

かなり短くなりました。これをメール本文に記載することで、メール本文がスッキリして、パッと見て分かりやすくもなるでしょう。これが短縮URLです。

短縮URLの仕組み

続いて、短縮URLの仕組みを確認しておきましょう。

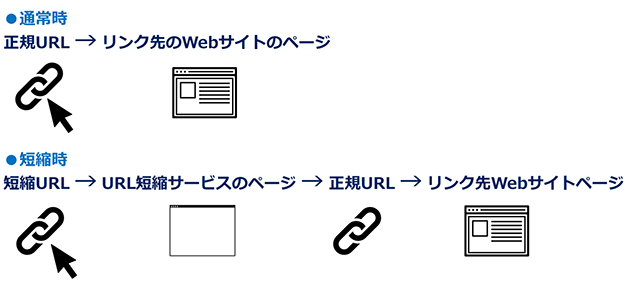

短縮URLは、クリックすると短縮する前の長いURLのページに誘導されますが、一度、他のページに遷移した後に、短縮する前のURLに転送されます。

もっと分かりやすく説明しましょう。

ここで言う「正規URL」とは、短縮する前の長いURLのことを指します。

通常、正規URLをクリックすると、リンク先のWebサイトのページがブラウザに表示されます。先程の例で言うと、永田町駅のGoogleマップのページが開かれます。

では、短縮URLにするとどうなるのでしょうか。

まず、短縮URLを一度クリックした後、一度、別サーバーのWebサイトページが開きます。そして、そのページから正規URLのリンクを経由して、リンク先のWebサイトページがブラウザに表示されます。

つまり、短縮URLにした場合、一度そのURLをクリックすると、2つのサーバーを経由してページが表示されるということになるのです。これは、短縮URL発行サービスに短縮URLが登録される仕組みを知ると、より理解しやすくなります。

短縮URL発行サービスに長いURL(正規URL)を登録すると、一度、短縮URL発行サービスのデータベースへ登録され、短縮URL発行サービスのサーバーと連携されます。つまり、短縮URLは、一度短縮URL発行サービスのサーバーを経由して、正規URLに到達する仕組みになっているのです。

関連記事:サーバーとは何か?サーバー構築からサーバーエラーやサーバーダウンまで徹底解説

短縮URLの活用シーン

この短縮URLは、ビジネスにおける様々なシーンで活用できます。例えば、マーケティング部門の担当者であれば、次のようなシーンで活用できるでしょう。

● メールマガジンのテキスト本文に掲載する

● 企業ブログやオウンドメディアの記事の本文に掲載する

● SNSの投稿文に掲載する

これらの活用シーンでは、限られたスペースや文字数制限がある中で、効果的に情報を伝達する必要があります。短縮URLを使用することで、見た目がすっきりとし、ユーザーにとって読みやすく、クリックしやすい環境を提供することができます。

また、印刷物やオフラインでの広告においても、短縮URLは有効です。例えば、ポスターやチラシ、名刺などに記載する際、長いURLは見づらく記憶しにくいですが、短縮URLであれば簡潔に表示でき、ユーザーの記憶に残りやすくなります。

さらに、QRコードと組み合わせることで、より効果的なマーケティング施策を展開することができます。短縮URLをQRコード化することで、スマートフォンユーザーが簡単にウェブサイトにアクセスできるようになり、オフラインからオンラインへのスムーズな誘導が可能となります。

メールマガジンのテキスト本文に掲載する

顧客に送付するメールマガジンのテキストの中に、自社サイトへの誘導リンクを載せるケースはよくあるでしょう。その場合、あまりに長いURLだと見映えが良くないため、短縮URLにして短く掲載することで、メールマガジン内をスッキリさせることができます。これにより、読み手にとって読みやすく、クリックしやすい環境を整えることができます。また、文字数制限のあるメールマガジンにおいては、短縮URLを使用することで、より多くの本文スペースを確保することができるというメリットもあります。

企業ブログやオウンドメディアの記事の本文に掲載する

近年は、企業が社員のブログを公開したり、オウンドメディアと呼ばれる自社所有のコラムを配信するためのWebメディアを運営したりするコンテンツマーケティングが普及しています。これらの記事内で他のページへのリンクを貼る際、長いURLを使用すると本文の可読性が低下する可能性があります。そこで短縮URLを活用することで、記事の見た目をすっきりさせつつ、効果的に他のページへ誘導することができます。また、短縮URLを使用することで、記事内のリンクの管理や追跡が容易になり、コンテンツマーケティングの効果測定にも役立ちます。

SNSの投稿文に掲載する

X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNS上に公式アカウントを取得して、マーケティングやブランディング目的で運用する企業は多いでしょう。これらのプラットフォームでは、投稿の文字数制限があることが一般的です。例えば、Xでは280文字という制限があります。そのため、長いURLを短縮URLに変換することで、より多くの情報や魅力的なメッセージを投稿に盛り込むことができます。また、短縮URLを使用することで、投稿の見た目もすっきりとし、ユーザーの目に留まりやすくなる効果も期待できます。

関連記事:メールマガジンの作り方とは?配信から開封率の向上ポイントまで、メルマガを徹底解説

短縮URLのメリット

短縮URLは、これまでご紹介してきたように、見映えがスッキリするというメリットがありますが、その他にも次のようなメリットがあります。

● URLを覚えやすくなる/口頭で伝えやすくなる

● 長いURLの改行による思わぬリンク切れ防止になる

● サービスによってはクリック数(アクセス数)を把握できる

● レイアウトを崩すことなく表示できる

これらのメリットにより、短縮URLは様々なビジネスシーンで活用されています。効果的に使用することで、コミュニケーションの効率化やマーケティング施策の改善につながる可能性があります。

URLを覚えやすくなる/口頭で伝えやすくなる

URLが短くなると、人が覚えやすくなります。パッと見ただけで覚えたくなるURLと言えば、短いURLですよね。

また、電話や口頭でURLを伝えるときも、できるだけ短いURLのほうが伝えやすいところがあります。このように、短縮URLは何気ないシーンで便利に活用できます。

長いURLの改行による思わぬリンク切れ防止になる

例えば、メールマガジンに長いURLのまま掲載して配信した場合に、URLが改行された結果、その改行部分にスペースなどが入ってしまい、思わぬリンク切れを起こすことがあります。

これは人為的なミスのこともありますが、よく起きがちなミスと言われています。長いURLを掲載することは見栄えが悪くなるだけでなく、ミスを防ぐためにも避けた方が良いかもしれません。

サービスによってはクリック数(アクセス数)を把握できる

短縮URLは通常、発行サービスを利用して作りますが、その短縮URL発行サービスの業者は数多くあります。

そうした中、短縮URLにすることで、クリック数(アクセス数)を計測してくれるサービスも存在するので、利用することでクリック数(アクセス数)を把握することができます。具体的なサービスは後述します。

レイアウトを崩すことなく表示できる

短縮URLはスマートフォンやタブレットなど、小さな媒体の画面にもスッキリとシンプルに表示されます。

2001年2月に登場した日本語ドメインの存在もあり、長いURLが目立つようになってきました。特に、GoogleマップなどではURLに地名や店名、施設名など様々な情報が含まれるため、これらの日本語表記が英語表記(Punycode)に変換されると非常に長いURLが形成されます。

こういった長いURLをそのままスマートフォンやタブレットなどで表示させると、URLの文字列のみで画面が占拠され、肝心のコンテンツが表示されづらくなってしまいます。

特にインターネットにおいては3秒ルールに従い、3秒以内にコンテンツを表示させなければユーザーが離脱してしまう可能性が高くなります。こういった長いURLは、せっかくWebサイトに訪れてくれたユーザーをそのまま流出させてしまうことにつながります。

そこで短縮URLを使用すれば、URLのみが画面を占拠したり、レイアウトを崩したりすることなく、スッキリとシンプルに表示させることができます。

いつでも見栄えの良いファーストビューをユーザーに提供するためにも、短縮URLを使用してURLをシンプルにしておくことをオススメします。

短縮URLのデメリット

短縮URLは、以上のように様々なメリットがありますが、何も考えずに多用すると、思わぬデメリットが生じる可能性もあります。ここでは、短縮URLを利用する際の注意点をご紹介します。

● 短縮URLは悪質なサイトへ誘導されるイメージがある

● サーバーを1つ経由するため時間がかかる

● 短縮URL発行サービスが終了するとデッドリンクになる

短縮URLは悪質なサイトへ誘導されるイメージがある

実は、短縮URLは悪質なサイトに誘導されるのではないかとユーザーに対して警戒されることがあります。

なぜなら、先程も仕組みの項目でご説明したように、短縮URLはクリックすると一度、別のサーバーのWebページを経由するためです。

つまり、本来のWebページではなく、一枚別のWebページを挟むため、「どこか別の、怪しいところに誘導されるのではないか?」「フィッシング詐欺ではないか?」などと疑われてしまう可能性があります。

実際、フィッシング詐欺メールにも、こうした短縮URLがよく掲載されています。本文に掲載されたその短縮URLを安易にクリックしてしまうと、大手企業のWebサイトを模倣した偽サイト等に誘導され、騙してログインさせるなどして、個人情報を盗み出そうとするものです。

もちろん、自社が信頼されていれば問題ありませんが、ユーザーが多かれ少なかれ、そのようなイメージを持つことを忘れないようにしましょう。

サーバーを1つ経由するため時間がかかる

先述の通り、短縮URLはWebページを1つ経由して、自動的に目的のWebページにアクセスする仕組みです。

そのため、必然的にWebページを表示するまでの時間が長くなりがちです。急いでいるユーザーにとって、そのほんの0.3秒や0.5秒の僅かな時間でも、長く感じてしまうことがあります。

そのため、あまりに短縮URLを羅列するのは考えものです。本当に長くて見づらいURLの場合だけ短縮URLを利用するなど、工夫する必要があります。

短縮URL発行サービスが終了するとデッドリンクになる

短縮URLは、短縮URL発行サービスを利用して作成した後は、通常ずっと短縮URLを利用することができます。

しかし、会社によっては、短縮URL発行サービスを終了することがあります。サービス終了後も短縮URLは引き続き使えるというサービスもありますが、基本的には使えなくなるリスクがあるということを覚えておきましょう。

例えば、過去にメールマガジンに掲載した短縮URLを、ユーザーがあるときクリックしたら、デッドリンクになっていたという事態も発生し得るということです。そうなると、企業やブランドへの信頼が低下し、イメージダウンにもつながってしまうリスクがあります。

短縮URLは便利であることから、実務でも活用していきたいものです。ぜひ、これらの注意点を押さえて、有効活用しましょう。

特定のサービスで利用できる短縮URL

インターネット上の大手プラットフォームやeコマースサイトの中には、独自の短縮URLサービスを提供しているものがあります。これらは一般的に、そのサービス内でのみ使用可能で、ユーザーにとってはより信頼性の高い短縮URLとして認識されやすい特徴があります。以下に主要な例を挙げます。

● Amazon(amzn.to)

● Facebook(fb.me)

● YouTube(youtu.be)

● X(旧Twitter)(t.co)

● 楽天(r10.to)

これらの特定サービス向け短縮URLは、そのプラットフォームのブランド認知度を活かしつつ、ユーザーに安心感を与えることができるという利点があります。また、各サービスの分析ツールと連携しやすいなど、マーケティング面でも有用性が高いと言えるでしょう。

Amazon(amzn.to)

Amazon(アマゾン)では「amzn.to」というドメイン名の短縮URLを提供しています。「amzn.to」はAmazon商品名の入った長いリンクを短縮する際に変換されるドメインです。

Amazonは米国や英国をはじめ、カナダ、オーストラリア、イタリアなど世界各国に展開していますが「amzn.to」は全世界共通の短縮URLドメインとなります。

● ECショップにおいて短縮URLの活用は必須

● 「amzn.to」は「Bitly」から生成される

ECショップにおいて短縮URLの活用は必須

傾向として、AmazonなどのECショップはURLに日本語表記の商品名が入ることが多く、そのURLが英語表記(Punycode)に変換されると、非常に長いURLが形成されます。

タグ付けされたアフィリエイトリンクが形成されると更に長くなる傾向にあり、こういった特性上ECショップにおいては、非常に長いURLが形成される頻度が他のSNSに比べると高いと言えます。

こういった背景から、ECショップ運営において短縮URLの活用は必須と言えます。

「amzn.to」は「Bitly」から生成される

Amazonは「Bitly」というURL短縮サービスの法人向け「エンタープライズ版」に登録しており、Amazonの短縮URLは全て「Bitly」を介して生成されます。実際に「Bitly」の短縮URL生成ページから、Amazon関連のURLを短縮しても「amzn.to」に変換されます。

「エンタープライズ版」において、個々に振り分けられたドメイン名は他社が使用することはできません。つまり「amzn.to」はAmazonのみが利用できる権限を有しており、このドメインにおいては正真正銘Amazonの短縮URLだということが一目で分かるのです。

一見怪しそうな「amzn.to」ですが、怪しいサイトへ誘導されるリスクはほぼないと言えます。

Facebook(fb.me)

Facebookでは「fb.me」というドメイン名の短縮URLを提供しています。Facebookの場合は短縮というよりも置き換えになります。

Amazonなどのように長い商品リンクを縮めるというものではなく「www.facebook.com」の部分を「fb.me」という短いドメインに置き換えることにより、シンプルかつスタイリッシュに見せるという目的で提供されています。

短縮方法は、特別な操作はいらず「www.facebook.com」の部分を「fb.me」に置き換えるだけで短縮URLとなります。

名刺掲載などの際に役立つ

ビジネスにも利用されることの多いFacebookは、名刺やパンフレット、DMといった紙媒体にプロフィールURLや紹介URLを掲載することも多く、いかに限られたスペースを有効活用できるかは重要な問題です。

こういった際に「fb.me」という短縮ドメインは非常に役立ちます。

特に名刺などの小さい紙媒体にURLを掲載する場合、「www.facebook.com」としか表記できないより、大幅に短縮された「fb.me」と表記できることは利点の1つと言えるのです。

ちなみに「fb.me」ではなく「fb.com」としても利用ができます。

YouTube(youtu.be)

YouTubeでは「youtu.be」というドメイン名の短縮URLを提供しています。YouTubeの動画再生ページに限り短縮URLを生成できます。

各動画再生ページの共有ボタンをクリックすることにより、その動画再生ページの短縮URLが生成されます。

「https://www.youtube.com/watch?v=〇〇〇〇」といった長いURLが「https://youtu.be/□□」といった具合に短いURLに変換されます。

ちなみに「https://www.youtube.com/watch?v=」の部分を、自分で「https://youtu.be/」と置き換えることでも短縮ができます。

y2u.be

YouTubeの動画再生ページのみ短縮URLを生成できるサービスとして、株式会社ファイアーレンチが提供する短縮URLサービス「YouTube URL shortener」があります。

こちらのサービスを利用し、YouTubeの動画再生ページのURLを短縮させると「y2u.be」のドメイン名で生成されます。YouTube公式の「youtu.be」よりさらに2文字短いドメイン名にできます。

ちなみに、YouTubeの動画再生ページ以外のURLを短縮させても全てエラーとなります。

「y2u.be」の生成に Googleアカウントは不要

YouTube公式の短縮URLである「youtu.be」を生成する場合はGoogleアカウントを開設する必要がありますが、「YouTube URL shortener」で「y2u.be」を生成する場合、アカウントは不要です。

「y2u.be」ドメインにより怪しいWebサイトへのリンクではないことを明示できる

「YouTube URL shortener」では、YouTubeの動画再生ページの短縮URLしか生成できないため、「y2u.be」のドメイン名のリンクは全てYouTubeへリダイレクトされることが予め分かります。

つまり、このドメイン名を見ただけで、リンク先が怪しいサイトではないことを予め明示できているメリットもあるのです。

X(旧Twitter)(t.co)

X(旧Twitter)では「t.co」というドメイン名の短縮URLを提供しています。特にユーザーが何もしなくてもポスト(ツイート)にURLが記載されていれば、ポスト(ツイート)した際に自動で変換されます。

ポスト(ツイート)後は、貼り付けたURLが24文字程度までそのまま表示され、それ以降は「…」で省略されます。

表示上は貼り付けたURLがそのまま表示されるため「変換されていないのでは?」と感じてしまいますが、リンク上にオンマウスしたり、リンクをコピーして再度貼り付けたりすることで、「t.co」に変換されていることが確認できます。

「t.co」に変換されたURLはアナリティクス機能を持ち、X(旧Twitter)によるアナリティクス分析が行われるようになります。これにより「Twitterアナリティクス」を利用できるようになります。

「t.co」ドメインはX社が提供する信頼の証でもある

「t.co」ドメインはX(旧Twitter)公認の短縮ドメインであり、それ以外の企業は使用することができません。X社は「t.co」ドメインの存在を以下のように公表しています。

“Twitterはt.coドメインをサービスの一部として使用しています。不利益を与える活動からユーザーを守り、エコシステムの開発者へ価値の高いサービスを提供し、関連性が高く興味深いツイートを抽出する品質を確保するためです。”

引用:X(旧Twitter)(https://t.co/)

つまり「t.co」ドメインに変換することにより、当該リンクが安心安全「X(旧Twitter)へのリンクですよ」と告知していると共に、怪しいサイトへの誘導リンクではないことも明示しているのです。

楽天(r10.to)

楽天では「r10.to」というドメイン名の短縮URLを提供しています。「r10.to」は楽天商品のアフィリエイトリンクを短縮する際に変換されるドメインとなります。

楽天もAmazon同様、様々なジャンルの商品を多数扱うECショップです。

商品URLの中には日本語の要素が多く含まれ、そのURLが英語表記(punycode)に変換されると非常に長いURLが形成されます。こういった特性上、楽天においても短縮URLサービスは非常に重宝します。

生成方法は、商品リンク作成ページの「リンクタイプを選択する」から「短縮URL」を選択すれば、Webサイト下部の「ソースをコピーして掲載する」の項目に短縮URLが生成されます。

ちなみに、この短縮URLは有効期限付きとなり、2023年2月時点では有効期限が10年となっています。

実務で役立つ!短縮URL発行サービス・ツール11選

短縮URL発行サービスの中でも有名なサービスを11サイト分ご紹介します。2023年10月時点で利用できるサービスです。

1. Bitly

2. 00m.in

3. Ow.ly(Hootsuite)

4. mun.to

5. 301.run

6. TinyURL

7. Tiny.cc

8. is.gd

9. cutt.ly

10. X.gd

11. 短縮URL作成ツール

12. 番外編:Google URL Shortener(サービス終了)

1.Bitly

「Bitly」は、基本的に無料で利用できる短縮URLサービスです。会員登録・ログインなしで即座に利用できます。「http://bit.ly/●●」という短縮URLが発行されます。

会員登録をすれば、無料でもアクセス解析が一か月1,000件まで利用できるので、短縮URLを何人の人がクリックしているかの数を知ることができます。

有料プランも存在します。有料プランでは、自社独自のドメイン設定を行うことができます。

また、先程ご紹介したように、X(旧Twitter)やYouTubeなどでは独自の短縮URLサービスが用意されていますが、この短縮URLサービスとして使用されているのがBitlyです。

ですので、X(旧Twitter)やYouTubeなどは、わざわざ外部の短縮URL発行サービスを利用しなくてもいいというメリットがあります。

2.00m.in

「00Min」は、日本企業が運営している短縮URL発行サービスです。本サービスでは、URLが「http://00m.in/●●」に短縮されます。

00Minで短縮URLを発行すると、QRコードの自動生成ができるという特徴があります。そのため、QRコードを発行したい場合には、すぐに発行できるのは便利と言えます。

会員登録をするとクリック数やアクセス解析も行える他、任意の文字列にカスタマイズもできます。

また、有料プランを利用すると独自ドメインを使って短縮URLを発行することもできるので、会社やブランドの公式サイトなどを運用している場合におすすめです。

3.Ow.ly(Hootsuite)

Hootsuiteという複数のSNSを管理するサービスの短縮URLサービス「Ow.ly」は、会員登録をすれば利用可能です。登録は無料です。「http://ow.ly/●●」という短縮URLが生成できます。

Hootsuiteは、自社が運営するSNSの登録アカウントの管理の他、SNSマーケティングに役立つ様々な機能があるため、登録して活用することで、短縮URL発行以外のサービスも活用できます。

また、SNSに投稿するために短縮URLを作りたいという場合には、Hootsuite上で投稿を完了させることができます。

有料プランでは、作成した短縮URLのアクセス解析を閲覧できるのも便利と言えます。

4.mun.to

「mun.to」は株式会社インフォリオが提供する無料短縮URLサービスです。株式会社インフォリオはQRコード関連サービスを中心にツール開発やITコンサルティングなどを行っている企業です。

2012年から「mun.to」短縮URLサービスを開始しており、現時点で11年に渡ってサービスを提供し続けています。

「mun.to」の特徴は、短縮後のURLがドメイン以降、全て数字表記となるところです。「https://num.to/1234-5678-9000」のようにドメイン以降は12桁の数字になり、基本は4つ区切りで短縮されます。

区切りパターンは「区切りなし」「3つ区切り」「2つ区切り」があり、自由に選択できます。英文字が入らないため口頭で伝えやすく、間違えにくいというメリットがあります。

そして、短縮URL生成と同時にQRコードも発行されます。このQRコードは画像としてダウンロードができますので、スマートフォンやタブレットからでも手間がかからずリンク先にアクセスができます。

5.301.run

「301.run」は小学生・中学生のプログラミング教育事業を営むテックスタート (埼玉県さいたま市)が提供している無料短縮URLサービスです。

こちらのサービスの特徴としては、短縮URL変換前にオプション設定が可能となっています。まず短縮URLに日本語を含めた好きなキーワードを埋め込むことができます。

例えば、キーワード指定に「あなた」と入力すれば「https://301.run/r/あなた〇〇」(○は自動付帯される英数)といった具合に生成されます。

そして、この短縮URLは生成と同時にアクセス解析機能を持ちます。クリック履歴が蓄積され、後に計測や分析ができるようになっています。

更に、パスワード認証機能やリダイレクトスケジュール機能、QRコード同時発行など、とても無料とは思えない高機能な短縮URLサービスです。

6.TinyURL

「TinyURL」は米国のWeb開発者ケビン・ギルバートソン(Kevin Gilbertson)が2002年1月に公開した無料URL短縮サービスです。

現在は「TinyURL LLC」として米国サウス・ダコタ スーフォールズに本社を構えています。サービス提供開始から21年の言わば「老舗」として高い信頼性を獲得しています。

TinyURLを使用してURLを短縮すると「https://tinyurl.com/1234abcd」といった形でシンプルに生成されます。

アクセス解析サービスは付帯されていませんが、URLの有効期限はなく、QRコードの同時発行や転送される前のプレビュー機能などが利用できるため、無料にして使い勝手のよい短縮URLサービスです。

7.Tiny.cc

「Tiny.cc」は2006年にサービスを開始した無料URL短縮サービスです。サービス提供から現時点で17年目というTinyURL同様、老舗と言えるURL短縮サービスです。

URLを短縮すると「http://tiny.cc/123abc」といった形でシンプルに生成されます。短縮URL生成と同時にQRコードも同時発行され、画像としてダウンロードができます。

また、URLの追跡機能が搭載されおり、クリック分析や取得した情報の解析などもできます。無料にして高機能なURL短縮サービスです。

8.is.gd

「is.gd」は運営者が定かではないものの、以前より長くサービスが提供されている無料短縮URLサービスです。同業他社の中でもドメイン名が特に短く、シンプルさにおいては群を抜いています。

URLを短縮すると「https://is.gd/Abc123」といった形でシンプルに生成されます。QRコードも同時発行され、ログ解析機能も利用できます。

9.cutt.ly

「cutt.ly」は運営者が定かではないものの、非常に多くの機能が利用できる無料URL短縮サービスです。

アクセス解析をはじめ、独自ドメインの発行やA/Bテスト、リダイレクトURL変更など様々な機能が搭載されています。

URLを短縮すると「https://cutt.ly/AbcD123」といった形でシンプルに生成されます。URLの短縮と基本機能の利用は無料ですが、それ以外の機能は有料となります。

関連記事:ABテストとは? 4つの種類とやり方、仕組みをわかりやすく解説

10.X.gd

「X.gd」は国産の短縮URLサービスでアカウント登録せずに利用ができます。国産という安心感もありながら、非常にシンプルで希少性の高い1文字ドメインに短縮されます。URLは「https://x.gd/●●」という形で生成され非常に短くなります。

1文字というブランド

1文字ドメインは世界的に見ても最短となり、「X.gd」が取得している「X」の1文字ドメインはccTLDとして全世界で68個しか存在しません。

そのような希少性の高いドメインで短縮URLサービスを提供できることは「X.gd」のひとつのブランドであり強みと言えます。

アクセス解析の利用も可能

アカウント登録が不要でありながらアクセス解析も可能で、ユーザーの動向をリアルタイムに集計できます。また時間ごとのアクセス数が記録されるうえ、地域や言語、デバイスなども把握が可能です。

さらに参照元やブラウザなども解析され、有料版さながらの高機能となっています。使い方は非常に簡単で、短縮URLの最後に「+」をつけるだけでアクセス解析の機能を持つようになります。

ブラウザ拡張機能も備える

「X.gd」は「Chrome」「Firefox」「Edge」の3つのブラウザにおいて、ブラウザ拡張機能が提供されています。「X.gd」ツールをブラウザにインストールすれば、ブラウザに表示されているURLをワンクリックで短縮できるようになります。

APIも提供されている

「X.gd」は開発者向けの機能として、外部アプリケーションから「X.gd」を利用できるようにする「API」の提供も行っています。

このAPIを活用することにより自作アプリケーションを開発できたり、マクロにおける一括変換ができたりなど、大幅な機能の向上が見込めます。

11.短縮URL作成ツール

「短縮URL作成ツール」は「develop.tools」という数多くの無料ツールを総合的に提供しているWebサイトのツール群のひとつとして提供されています。

「develop.tools」では「QRコード作成」や「パスワード生成」、「ダミー画像生成」など、他にも数多くの無料ツールを提供しています。「短縮URL作成ツール」でURLを短縮すると「https://x.gd/●●」という短縮URLが生成されます。

こちらは上述の「X.gd」と同じ形に変換されることから、ツールとしては同様のものと推察されます。

番外編:Google URL Shortener(サービス終了)

「Google URL Shortener」は2019年3月30日までGoogleが無料で提供していた短縮URLサービスです。「Google URL Shortener」を利用してURLを短縮すると「https://goo.gl/●●」という形に変換されます。

検索エンジン最大手のGoogleが提供していたこともあり、安心して利用していたユーザーも多かったことでしょう。

このためサービスの提供終了により多数のリンク切れの発生などが予想されましたが、既存の短縮URLに関してはリダイレクトを継続する旨の発表がGoogleからあり、とりあえず変更を余儀なくされる心配はなくなりました。

とはいえ終了したサービスである以上、いつリダイレクトを無効にされてしまうか分かりません。リダイレクトを継続してもらっているうちに、早く次の対応策を見つけ出すべきでしょう。

WordPressでのおすすめ短縮URLプラグイン「Pretty Links」

無料短縮URLサービスは手軽で簡単、便利ではあるものの、それなりの機能を利用する場合は有料版へのアップグレードが必要になります。そこで、無料でも高機能なWordPress短縮URLプラグイン「Pretty Links」がおすすめです。

Pretty Linksとは

Pretty Linksはクリック計測や独自ドメインが利用できる機能などが搭載された無料のWordPress URL短縮プラグインです。

短縮URLサービスではこれらの機能が有料で提供されることが多いですが、Pretty Linksでは無料で利用ができます。

Pretty Linksを導入するメリット

Pretty Linksを導入すれば、URLの短縮以外にも以下のことができるようになります。

クリック解析ができる

Pretty Linksはアクセス解析ツールを他に用意しなくても、クリックされた日時やグローバルIPアドレス※、リファラといったアクセス情報を収集し、統計として出してくれます。これらの情報を基に、クリック解析が可能となります。

※グローバルIPアドレス…インターネットに接続された機器に割り当てられるIPアドレス。世界中でひとつしかないアドレス。

独自ドメインの設定が可能

Pretty Linksは、自分が使用しているドメイン名をベースにして、好きな文字列を組み合わせた短縮URLを生成することができます。この短縮URLは、自分の取得しているドメインが失効しない限り効果は継続します。

転送(リダイレクト)の設定が可能

Pretty Linksは「307」「302」「301」の3種類から転送(リダイレクト)設定が可能です。初期設定は「307」に設定されています。

※下記の「Pretty Linksの基本設定」の「転送」の項目に番号の解説あり

Pretty Linksの使い方

Pretty Linksを使用するには、WordPressにログインした状態でプラグインのインストールを行います。以下その手順を解説いたします。

手順1:まずはWordPressにログイン

手順2:「ダッシュボード」から「プラグイン」をクリック

手順3:画面上部に表示されている「新規追加」をクリック

手順4:プラグインの検索欄に「Pretty Links」と入力

手順5:流れ星のアイコンと共に以下の内容のプラグインが表示される

「Pretty Links ? Affiliate Links, Link Branding, Link Tracking & Marketing Plugin

作者: Pretty Links」

手順6:そのプラグインの「今すぐインストール」をクリック

手順7:ダッシュボードより「インストール済みプラグイン」をクリック

手順8:「Pretty Links」がインストールされていることが確認できたら「有効化」をクリック

以上でインストールは完了となります。

Pretty Linksの基本設定

Pretty Linksのインストールが完了したら、基本設定を行います。基本設定では、以下の項目を設定していきます。

1.タイトルを追加

2.転送

3.対象URL

4.Pretty Link

5.メモ

タイトルを追加

タイトル設定は各短縮URL設定の名前を入力します。1つの短縮URLにつき、1つのタイトルを設定します。

短縮URLが10本、20本と増えていったときに混乱しないように、しっかりと整理しながらタイトル名を設定していきましょう。

転送

転送はリダイレクトの設定です。「307」「302」「301」の3種類から選択します。番号はそれぞれ以下の意味となります。

・307及び302:一時的な移動(メンテナンス時及びページ不具合時など)

・301:恒久的な移動(ドメインやWebサイトの移転時など)

対象URL

対象URLは、短縮したいURLを入力します。ドメインのみの省略した形のURLではなく「http」及び「https」から全て入力します。また、タグなどの余計な文字は入れないようにします。

Pretty Link

Pretty Linkは、URLのドメイン以降の文字を好きな文字列に変更できます。初期設定ではランダムな文字列が設定されています。

「https://ドメイン名/〇〇」の〇〇の部分を自由に設定ができます。

例えば、転送先や転送元のWebサイト名、Webサイトの内容が分かるようなネーミングなど工夫して設定すれば、コンテンツ内にリンクを挿入するときに間違えるリスクを軽減できます。

メモ

メモは「メモ書き」ができます。ブログの読者に内容が公開されることはなく、短縮URL自体にも影響はありません。各短縮URL設定の内容について忘れないように、重要事項やポイントなどを記載しておきましょう。

関連記事:WordPress(ワードプレス)で作ったサイトに最初に入れておきたいおすすめプラグインのご紹介

短縮URLを利用するときのポイント

ところで、私たちが自分自身で短縮URLを利用するときには、それがフィッシングサイトへの誘導でないかということを確認しておきたいものです。そのリスクを避けるための方法やポイントをご紹介します。

● 短縮URLの飛び先を確認してからアクセスする

● 見たことのある短縮URLだからといって信用しない

短縮URLを利用する際は、セキュリティに注意を払うことが重要です。まず、短縮URLの飛び先を確認してからアクセスすることをお勧めします。短縮URLの中には悪意のあるサイトへ誘導するものもあるため、慎重に対応する必要があります。

また、見たことのある短縮URLだからといって安易に信用せず、常に警戒心を持つことが大切です。短縮URLは簡単に作成できるため、悪意のある第三者が有名なサービスの短縮URLに似せて作成する可能性があります。

安全性を確認する方法として、短縮URLの展開サービスを利用することができます。これらのサービスを使用すると、短縮URLの元のURLを確認できるため、リンク先の安全性を事前に判断することができます。

さらに、信頼できる発信元からの短縮URLであっても、常に最新の情報に注意を払うことが重要です。短縮URLサービスの終了や、元のウェブサイトの変更により、リンクが無効になる可能性があるためです。

短縮URLの飛び先を確認してからアクセスする

短縮URLが危険なのは、短縮URLの飛び先です。そのため、クリックする前にきちんと確認しておきたいものです。しかし、通常はアクセスしてみないと分かりません。

では、どうすれば良いのでしょうか?その方法の1つが、URLの安全性を検査するサービスを利用することです。

例えば、アグスネットが運営する「aguse.jp」というサイトがあります。

このサイトは、調べたいサイトの短縮URLを入力すると、リンク先の情報を表示してくれるサービスを提供しています。

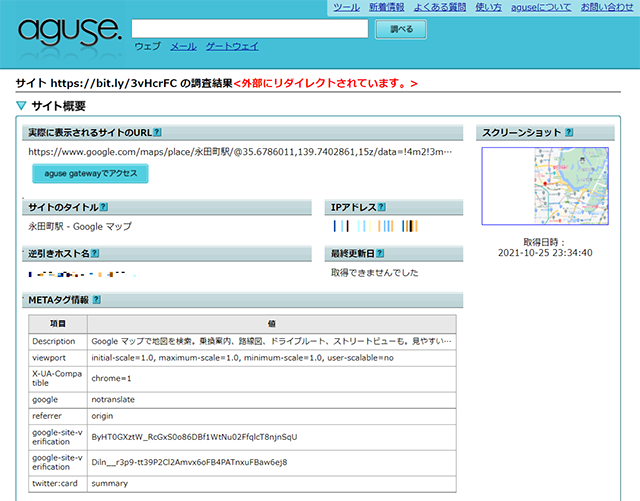

先程、永田町駅のGoogleマップのページを短縮URLにしましたが、その短縮後の「https://bit.ly/3vHcrFC」をaguse.jp上のフォームに入力してみると、下記の情報が表示されます。

「外部にリダイレクトされています」と赤文字で表示されるので、それが短縮URLであるかどうかが分かります。

「実際に表示されるサイトのURL」は、短縮前のURLです。また、「サイトのタイトル」や「IPアドレス」「逆引きホスト名」「最終更新日」「METAタグ情報」「スクリーンショット」が表示されます。

下にスクロールすると、さらに他にも情報が表示されます。「検出されたマルウェア」「サーバー証明書」「同一サーバー上のウェブサイト」「外部と接続するオブジェクト」が出てきます。

ここで注目なのが、「検出されたマルウェア」の部分です。ここでは、カスペルスキーによるマルウェア検査が行われ、検出された場合にはマルウェアの名前が表示されます。

マルウェアが検出された場合に、発見されたマルウェアについての詳細情報へのリンクも表示されます。短縮URLをクリックする前にここを確認すれば、マルウェア感染リスクがなくなるというわけです。

もし短縮URLに出会ったら、まずはaguse.jpで飛び先の安全性を調べるというのは有益と言えます。ちなみに、aguse.jpの他にも短縮URLを検査するサービスは存在しますので、ぜひ自分自身にとって便利なサービスを見つけましょう。

見たことのある短縮URLだからといって信用しない

先程、短縮URLによって悪質なサイトに誘導されることがあると述べましたが、なぜ騙されてしまうのかというと、その原因の1つが有名な短縮URL発行サービスのドメインを偽装しているからです。

例えば、先にご紹介した「Bitly」や「Ow.ly」は有名ですが、どちらも偽装URLに利用されます。これは、「Bitlyの短縮URLだから、信頼して大丈夫だろう」というユーザーの思い込みやイメージを利用しているのです。

そのため、短縮URLを扱うときにはクリックする際「見たことのある短縮URLのドメインだから大丈夫だろう」などと思わずに、どんな短縮URLでもリスクがあるということを意識して、検査ツールを利用するなどして確かめることをおすすめします。

関連記事:SEOに効果的なURL構造とは?設計のポイントを徹底解説!

短縮URLでユーザーを不安にさせないための対策

では次に、サービス提供側の企業の立場として、マーケティングを実施してユーザーとコミュニケーションを取っていく上で短縮URLを利用する際には、ユーザーを不安にさせない、もしくは怪しいと思わせないための対策が必要になります。

例えば、あなたが自社のサービスの会員に対して毎週送っているメールマガジンに、短縮URLを記載するとします。

1つひとつの短縮URLに対して「このリンク先は安全です」と書いたとしても、ユーザーは完全には安心できないでしょう。なぜなら、何を根拠に「安全」だと書いているのか分からないからです。

● 独自ドメインで短縮URLを作ることは有効

● 短縮URLが含まれていると迷惑メールと判定されてしまうことも

独自ドメインで短縮URLを作ることは有効

では、どのような方法が考えられるでしょうか。その1つが、独自ドメインで短縮URLを作成することです。

もちろん、これも100%ユーザーが安心できるかと言えば、そうではありません。しかし、ある程度は安心感があります。

例えば、大手企業の例だと、Amazonは「http://amzn.to/●●」、Appleは「apple.co/●●」といった短縮URLを提供することがあります。

これは、パッと見た感じ、企業名なので安心感があります。それぞれの「公式サイトのURLが短縮されているのだな」となんとなく理解できます。こういうイメージが重要になってきます。

しかも、独自ドメインで短縮URLを作ることは、ブランディングにもつながると言われています。独自ドメインで短縮URLを作ることのできるサービスを利用すれば、簡単に作ることができます。

有料・無料があるので、適したものを利用して、自社やブランドの独自ドメインで短縮URLを作りましょう。

短縮URLが含まれていると迷惑メールと判定されてしまうことも

メールマガジンの本文に短縮URLを含める際に注意が必要なのは、届いた相手のメーラーに迷惑メールだと判定されてしまうリスクがあることです。短縮URLがあるだけで、スパムメールだと思われてしまうのです。

なぜ迷惑メールと判定されてしまうのでしょうか。それは、迷惑メールに短縮URLが多いからです。本当のURLを隠すために、短縮URLを利用することが多いようです。

まずはこのことを理解しておき、メールマガジンにはできるだけ短縮URLを使わないようにすることが必要です。

HTMLメールにして、短縮URLを使わないという方法もあります。そもそも、メール本文のURLを短縮するのは、主に見栄えを良くするためです。

HTMLメールであれば、URLを直接ユーザーに見せることがなく、例えば「こちらをクリック」という文字列にハイパーリンクを貼ればいいのです。

また、メーラーによっては、一般的に普及している短縮URL発行サービスの短縮URLのドメインを、迷惑メールと判定する仕組みになっています。そのため、独自ドメインを利用して短縮URLを作ることで、迷惑メールと判定されるのをある程度、回避できるでしょう。

短縮URLのセキュリティと安全性を高めるには

短縮URLのセキュリティと安全性を高めるポイントについて解説します。

● フィッシング攻撃に悪用されやすい短縮URLとダイナミックDNS

● 短縮前のURLへ変換するURL伸張サービスで安全性チェック

フィッシング攻撃に悪用されやすい短縮URLとダイナミックDNS

フィッシング攻撃に悪用されやすい短縮URLとダイナミックDNSについて解説します。

● フィッシング攻撃に悪用されやすい短縮URL

● フィッシング攻撃に悪用されやすいダイナミックDNS

フィッシング攻撃に悪用されやすい短縮URL

短縮URLは非常に便利ですが、フィッシング攻撃に悪用されやすく脆弱性が高いツールとしても知られています。

まず、フィッシング攻撃をしかけるハッカーは、フィッシングサイトへ誘導するためのURLを短縮URLに変換してからメールを大量送信します。

通常、迷惑メールフィルターにはフィッシングURLを検知する機能が備わっていますが、短縮URLを利用することにより、迷惑メールフィルターに検知される確率が低くなります。

また、一見してどのようなサイトへリンクされているかも分からないので、ワンクリック詐欺などの手口にも利用されます。

フィッシング攻撃に悪用されやすいダイナミックDNS

ダイナミックDNSもハッカーに悪用されやすい仕組みのひとつです。

DNSとは「Domain Name System」の略で、ドメイン名とIPアドレスを紐づけして管理するIPネットワーク上での管理システムを言います。

このDNSを「ダイナミック=動的」に割り当てるため、ダイナミックDNSと呼ばれています。つまり、常に変動するユーザーのIPアドレスを固定のホスト名で繋いでくれるのです。

近年では、このダイナミックDNSをサービスとして提供するインターネットプロバイダーが出てきていますが、それと同時に、このサービスを悪用するハッカーも増えています。

ダイナミックDNSサービスをハッカーが悪用すると、不正サイトのURLもメールなどでは別のURLで表示させることができます。短縮URLと同様に、それが不正サイトへの誘導であると分かりにくくなるため、フィッシング攻撃の手法として悪用されるケースがあるのです。

短縮前のURLへ変換するURL伸張サービスで安全性チェック

総務省のWebサイトでも短縮URLの悪用によるフィッシング詐欺やワンクリック詐欺などに対する注意喚起が行われており、短縮URLをクリックする際には十分な注意が必要と警告されています。

こういったことからも、上記「短縮URLを利用するときのポイント」の項目でもご紹介したように、短縮URLのリンク先を教えてくれる「aguse.jp」などの「URL伸張サービス」を活用することをおすすめします。

「URL伸張サービス」については下記もご参考ください。

参考:短縮URLの安全な利用に向けて(札幌学院大学)

短縮URLを使うとSEOに悪影響?

短縮URLの使用がSEOに与える影響については、いくつかの注意点があります。

1.301リダイレクトの問題: 一部の短縮URLサービスでは、301リダイレクト(恒久的なリダイレクト)が適切に行われないことがあります。これは検索エンジンがリンク先を正しく認識できない可能性があり、SEOに悪影響を及ぼす可能性があります。

2.X(旧Twitter)でのnofollowタグ: X(旧Twitter)プラットフォームでは、短縮URLにnofollowタグが自動的に付与されます。これにより、そのリンクからのSEO効果が制限される可能性があります。

3.サービス終了によるリンク切れ: 短縮URLサービスが突然終了した場合、そのサービスを通じて作成された全ての短縮URLが機能しなくなります。これは大量のリンク切れを引き起こし、ウェブサイトのSEOパフォーマンスに深刻な影響を与える可能性があります。

4.リンクの信頼性: 短縮URLは、その本来のURLが不明瞭であるため、ユーザーや検索エンジンから信頼性が低いと見なされる可能性があります。これは間接的にSEOに影響を与える可能性があります。

5.クリックスルー率への影響: 短縮URLは、リンク先の内容が不明確なため、ユーザーのクリックを躊躇させる可能性があります。これはクリックスルー率を下げ、結果的にSEOパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

これらの要因を考慮すると、SEOを重視する場合は、可能な限り元のURLを使用することが推奨されます。短縮URLを使用する場合は、信頼性の高いサービスを選択し、使用頻度を適切に管理することが重要です。

まとめ

・短縮URLとは、URLの文字列を短縮したURLのこと。URLに加工を施し、文字列を圧縮して短くしたもの。

・短縮URLは、クリックすると短縮する前のURLに誘導されるが、一度、他のページに遷移した後に短縮する前のURLに転送される。そのため、2つのサーバーを経由してページが表示される。

・短縮URLのメリットは「URLを覚えやすくなる/口頭で伝えやすくなる」「長いURLの改行による思わぬリンク切れ防止になる」「サービスによってはクリック数(アクセス数)を把握できる」「レイアウトを崩すことなく表示できる」などがある。

・短縮URLのデメリットとして「短縮URLは悪質なサイトへ誘導されるイメージがある」「サーバーを1つ経由するため時間がかかる」「短縮URL発行サービスが終了するとデッドリンクになる」などがある。

・実務で役立つ短縮URL発行サービスには「Bitly」「00m.in」「Ow.ly(Hootsuite)」「Bit.do」「mun.to」「301.run」「TinyURL」「Tiny.cc」「is.gd」「cutt.ly」「X.gd」「短縮URL作成ツール」などがある。

・短縮URLを利用する時のポイントとして、「短縮URLの飛び先を確認してからアクセスする」ことが挙げられる。「aguse.jp」などの短縮URLのマルウェア検出などを行える検査サービスを利用する方法がある。

・短縮URLは場合によってはSEOに悪影響を及ぼすことがある。